Tout bon débat politique se clôt généralement sur la détection de la responsable ultime de tous nos maux, celle dont on attend un avenir meilleur et qu’on blâme pour toutes les insuffisances actuelles : l’école. Je n’ai quant à moi jamais pensé qu’il suffisait de changer l’école pour changer la société. Mais je ne crois pas non plus qu’il faille attendre que la société change pour mobiliser l’école et lui donner définitivement les moyens de tenir ses propres promesses.

Sur papier, l’école de la Fédération Wallonie–Bruxelles est sans doute la plus merveilleuse du monde : nous nous sommes dotés des textes parmi les plus avancés et les plus éclairés pour en définir les missions[ Le décret du 24 juillet 1997 précise que l’enseignement en Fédération Wallonie–Bruxelles poursuit simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : « 1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. 2. Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. 3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. 4. Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. »]]. Depuis les années 1990 une multitude de réformes « p-édagogiques » et de ministres de toutes les couleurs politiques ont touché à l’organisation de l’enseignement, au contenu des apprentissages, aux modalités d’inscription, aux outils pédagogiques, à la formation des enseignants, au redoublement et autres mécanismes de relégation.

Et pourtant, quiconque a une expérience quotidienne de l’école – soit à peu près tout le monde, que ce soit comme élève, enseignant, directeur, parent, grand–parent, maître de stage, etc. – sait pourtant qu’il y a loin de la magnificence des textes à la réalité du terrain.

En effet, en dépit du dévouement de dizaines de milliers d’enseignants et des professionnels de l’école, malgré le déploiement d’une énergie bénévole considérable dans la constellation d’associations entourant le milieu scolaire, la dualisation continue à faire des ravages, une proportion beaucoup trop importante de jeunes enseignants quitte précocement le métier qu’ils avaient pourtant choisi, et les résultats de nos élèves, mesurés par les études internationales, restent bien en dessous de nos attentes.

En conséquence, chez beaucoup de jeunes issus des couches les plus fragiles de la population, l’école n’est plus considérée comme un instrument d’émancipation, susceptible d’ouvrir l’horizon des possibles et de donner accès à une vie meilleure. De choix subis en filières de relégation, elle est devenue pour certains le symbole de l’impasse dans laquelle notre société semble mener une partie croissante de sa jeunesse.

Cet échec collectif – qui masque malheureusement la somme des petites ou grandes réussites, des innovations locales et de l’optimisme des bonnes volontés – est d’autant moins acceptable que, sur le trottoir d’en face, des employeurs recrutent – ou, devrais-je écrire à les entendre, espèrent recruter. Ils sont en effet confrontés à des pénuries de vocations et de formations dans des métiers pourtant essentiels à l’avenir de nos Régions : aide-familial et aide-soignant pour prendre soin de nos aînés (qui ont bien raison de vouloir vivre le plus longtemps possible chez eux) ; conseillers en énergie, couvreurs, monteurs de cloisons protégeant nos maisons des hivers rigoureux et de l’énergie chère ; bouchers ou boulangers ajoutant de la saveur à nos produits locaux, etc. La liste est encore longue, autant qu’est perceptible la lassitude de nombreux acteurs économiques.

Or, quand s’effrite la confiance en l’école, c’est la foi en l’avenir qui disparaît. Restaurer l’espoir d’émancipation par l’école constitue donc à mon sens la première des urgences pour toutes les femmes et hommes politiques de Wallonie et de Bruxelles, par-delà les divergences idéologiques ou partisanes.

De la relégation à l’émancipation

La relocalisation et le maintien en Wallonie et à Bruxelles d’une activité économique innovante, porteuse de sens et d’emplois durables, nécessitent la formation de futurs professionnels et de citoyens outillés pour jouer un rôle actif dans ce redéploiement. Former ces professionnels, c’est le rôle notamment de l’enseignement qualifiant et de ses filières – technique de qualification, professionnelle et d’alternance (les Cefa).

Ces filières, qui s’adressent, on l’oublie trop souvent, à un jeune sur deux, revêtent aujourd’hui deux visages : celui de ces nombreuses sections qui débouchent sur de réels parcours de réussite, tant scolaire que professionnelle ; celui de filières devenues peu à peu des lieux de relégation, des parkings pour jeunes que l’école n’a pas réussi à mobiliser et qu’elle laissera partir sans avoir rempli son rôle d’ascenseur social. C’est d’autant plus grave que ces jeunes sont très souvent issus des milieux socio-économiquement les plus défavorisés.

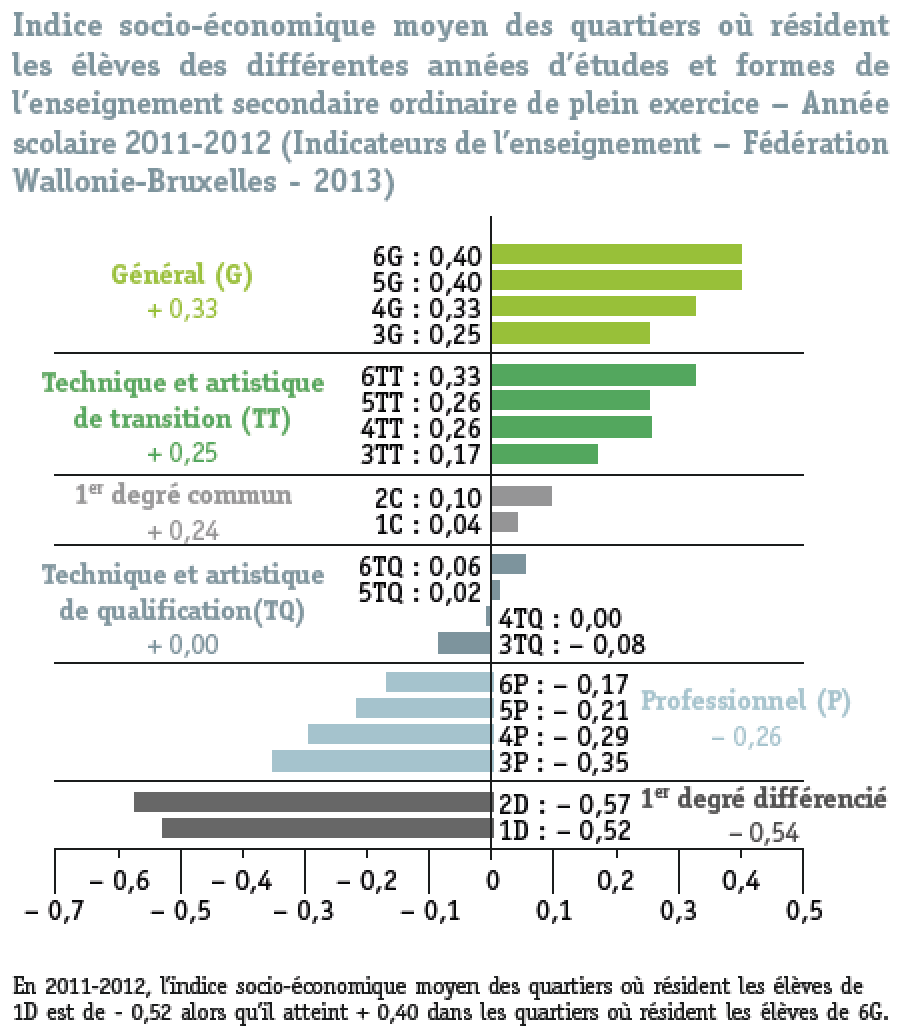

Indice socio-économique moyen des quartiers où résident les élèves des différentes années d’études et formes de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice – Année scolaire 2011‑2012 (Indicateurs de l’enseignement - Fédération Wallonie-Bruxelles - 2013)

En 2011‑2012, l’indice socio–économique moyen des quartiers où résident les élèves de 1D est de - 0,52 alors qu’il atteint + 0,40 dans les quartiers où résident les élèves de 6G.

Je ne m’attarderai pas ici sur le nécessaire travail culturel qui doit permettre de hisser l’enseignement qualifiant à la hauteur des filières en apparence plus nobles. Un plombier gagne mieux sa vie qu’un journaliste ; l’avocate ne jongle pas plus facilement avec ses vies familiale et professionnelle que l’agricultrice ; le médecin sauve des vies, le psychologue soigne nos âmes, quand la planète en danger recherche d’urgence des ouvrières et des ouvriers qualifiés pour préserver ses ressources et soigner son climat. Sans aucune hiérarchie, chacun de ces apprentissages et de ces métiers donne du sens à nos sociétés et crée de la valeur ajoutée, tant individuelle que collective.

Je ne m’étendrai pas non plus sur les réformes de structure (de tuyauterie diront les mauvaises langues) qui ont en vain tenté ces dernières années de changer les pratiques d’un système scolaire, système qui a choisi l’échec, et non le choix positif, en guise de motivation de l’orientation. J’ai à ce sujet une conviction forte : tant que nous n’aurons pas donné aux enseignants des solutions praticables leur permettant très concrètement de « faire classe » en veillant aux besoins et rythmes de chacun, le redoublement, « l’attestation d’orientation restrictive » et autres dispositifs de gestion de la différence resteront majoritaires. La formation initiale et continue des enseignants est, dans cet esprit, bien entendu essentielle, de même que la poursuite de la différenciation de l’encadrement compte tenu des réalités de chaque école.

Je voudrais surtout pointer ici deux mesures concrètes dans lesquelles je place beaucoup d’espoir.

La première consiste en la mise en place d’un véritable tronc commun jusqu’à 14 ans. Il s’agit de permettre à chaque élève d’évoluer au sein d’un continuum pédagogique qui, à l’image du modèle finlandais, diversifie réellement les contenus d’apprentissage en donnant à chacun l’opportunité d’explorer ses potentiels intellectuels, mais aussi techniques, scientifiques, artistiques et corporels avant les premiers choix d’orientation.

Un choix positif d’orientation certes ; peut–être un choix de métier, mais pas nécessairement. Car se choisir un métier, comme si on allait occuper le même poste de travail toute sa vie, voilà bien qui semble relever d’un autre siècle. Se choisir un métier, qui plus est à l’âge le plus ingrat, mais aussi le plus étourdissant, celui de l’adolescence, cela a de quoi donner le vertige. C’est pourquoi l’école doit avant tout ouvrir des portes, plutôt que l’inverse (et l’intégration de modules de découverte des métiers au sein du tronc commun va dans ce sens). Elle doit inviter également à la découverte de soi–même et d’un monde dans lequel chaque élève a une place à prendre.

Ce monde est aussi celui des entreprises. Et pour permettre à nos futurs professionnels de s’ancrer rapidement dans le marché du travail, il importe de renforcer les ponts entre le cursus scolaire et le monde économique. Le renforcement significatif de l’offre de stages – la seconde mesure que je voulais mettre en avant – contribue indubitablement à cette dynamique. Ces stages doivent être aussi conséquents en nombre d’heures passées « les mains dans le cambouis » que diversifiés. En effet, dans un univers économique extrêmement mouvant, marqué par des sauts et des ruptures technologiques d’une rapidité inouïe, les qualités premières des futurs professionnels seront leur réflexivité et leur adaptabilité face à l’environnement technologique et leur capacité à anticiper et à se former tout au long de leur vie pour être véritablement acteurs de leur avenir professionnel et de celui de leur Région.

Aimer enseigner

Au cœur de la relation pédagogique, c’est l’action des enseignants qui, avant toute autre chose, permet aux élèves d’acquérir des compétences, de s’approprier des savoirs, de se projeter avec confiance dans l’avenir. Au bout de la chaîne de l’action politique, ce sont encore les enseignants qui peuvent donner vie aux réformes éducatives et à leurs objectifs ambitieux. En d’autres termes, aucun des défis esquissés ci–dessus ne pourra être relevé sans l’enthousiasme et la force d’action que représente le corps enseignant.

Or, pris au piège dans une école accusée de tous les maux, pointés tacitement du doigt pour les faibles performances d’un système scolaire peu efficace, -finalement très isolés face à des situations d’apprentissage et des parcours de vie de plus en plus complexes, les enseignants éprouvent collectivement un malaise grandissant, mesurable à l’aune d’un phénomène inquiétant : le nombre d’enseignants démissionnant de leur poste n’a jamais été aussi important.

L’abandon en début de carrière est particulièrement alarmant, d’aucuns n’hésitant pas à parler de véritable « hémorragie » : 35 % des jeunes enseignants quittent l’enseignement durant les cinq premières années de leur métier (et 20 % rien que la première année)[[Les Cahiers de recherche du Girsef, Les Enseignants débutants en Belgique francophone, n° 92, avril 2013.]].

Taux cumulés moyens de sortie des cohortes d’enseignants novices

| Cohorte | 1re année | 2e année | 3e année | 4e année | 5e année |

| 2005‑2006 | 17,7 % (+) | 24,3 % (+) | 28,4 % (+) | 31,5 % (+) | 33,7 % (+) |

| 2006‑2007 | 20,5 % (+) | 26,6 % (+) | 30,2 % (+) | 33,4 % | 37,5 % |

| 2007‑2008 | 18,2 % (+) | 24,8 % (+) | 29,8 % | ||

| 2008‑2009 | 19,9 % | 27,9 % | |||

| Nombre de cohortes concernées | /4 | /4 | /3 | /2 | /2 |

| Moyenne des cohortes | 19,1 % | 25,9 % | 29,5 % | 32,5 % | 35,6 % |

Source : Cahiers du Girsef, tableau 31, n° 92, 2013.

Mais là non plus, il n’y a pas de fatalité : conscientes que l’entrée dans le métier est un moment déterminant dans la carrière enseignante, des écoles ont mis en œuvre des dynamiques collectives d’accueil et d’accompagnement des enseignants débutants, qui portent leur fruit et méritent à ce titre d’être étendues à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À 17 ans, j’avais fait mon choix : je serais enseignante. Comme ma maman, certes. Mais aussi parce que, ce métier, je le sentais fait pour moi. Et sans ce pas si naturellement franchi entre la militance étudiante et l’engagement politique, je serais sans doute aujourd’hui, comme nombre de mes amis, « la prof de français » pour quelques classes dans un athénée ou un collège de Wallonie ou de Bruxelles.

Mes amis enseignent tous pour la plupart depuis bientôt quinze ans. Certains ont déjà changé d’établissement ; d’autres sont nommés dans l’école dans laquelle ils ont commencé à travailler après leurs études. Mais l’un dans l’autre, on peut dire qu’ils font tous grosso modo le même boulot depuis quinze ans. Ce qui est, reconnaissons-le, presque rare par les temps qui courent.

Est-ce une chance ? Sans doute d’un certain point de vue. Mais c’est aussi une contrainte. En effet, la carrière enseignante est particulièrement uniforme et rectiligne. Si la plupart des enseignants aiment leur métier, il n’empêche que beaucoup voudraient pouvoir se ressourcer dans d’autres fonctions à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école, découvrir un autre public scolaire, tenter autre chose avant de revenir à l’enseignement. Et ce n’est aujourd’hui pas évident. Ce manque d’opportunités n’est sans doute pas étranger au sentiment d’usure qui se répand dans le corps enseignant.

Ce découragement est incompatible avec l’urgence des enjeux. L’école francophone a besoin d’enseignants mobilisés, nourris d’expériences multiples, ouverts sur le monde. Cela passera donc aussi par la dynamisation de la carrière enseignante.

Cela passera également par la reconnaissance accrue du rôle de ces femmes et de ces hommes devenus enseignants « sur le tard ». Hasards ou opportunités de la vie, envie de partager leur expérience, pénurie de candidats disposant des titres requis pour enseigner – notamment dans les matières techniques et les langues –, les raisons qui amènent ces « nouveaux » enseignants dans nos écoles sont multiples, et leur expérience de la vie professionnelle est d’une grande richesse pour les élèves. Mais leur tâche, en revanche, n’est pas facile et leur statut reste peu enviable. Scorie du siècle passé, il faudra rapidement leur permettre d’être des enseignants à part entière, dès lors qu’ils étofferont leur bagage des compétences pédagogiques nécessaires.

De l’alliance locale à l’alliance globale

Quand il m’arrive de devoir citer une mesure en faveur de l’école lors d’un débat, j’expose invariablement la même : l’expérience menée à Charleroi, afin de dépasser les clivages du siècle passé et se mobiliser pour l’avenir.

Que s’est–il donc passé à Charleroi ? Les responsables des écoles qualifiantes ne supportaient plus d’envoyer directement une grande partie de leurs élèves de la case « école » à la case « chômage ». En même temps, ils ne pouvaient se résoudre à la désindustrialisation de leur Région autrefois si prospère. Ils se sont rassemblés, par–delà les réseaux et les chapelles. Ainsi, ces directeurs et directrices qui faisaient le même métier, parfois à quelques centaines de mètres à peine les uns des autres et qui ne s’étaient souvent jamais parlé, s’en sont allés ensemble à la rencontre des acteurs socio–économiques et des interlocuteurs sociaux de leur Région – on dira, plus tard, de leur « bassin ». Tout s’est ensuite enchaîné : du cadastre des formations organisées au cadastre des métiers en pénurie est née une volonté commune et des projets concrets pour mieux faire résonner l’enseignement qualifiant et la vie économique, et ainsi offrir un avenir à la jeunesse carolo, et aux entreprises implantées durablement dans la Région.

Du projet pilote à la démarche structurelle

En 2009, un décret a transformé l’essai : le bassin scolaire est devenu l’IPIEQ (Instance de pilotage inter-réseau de l’enseignement qualifiant). Ces IPIEQ se sont multipliées à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sont aujourd’hui au nombre de dix1.

À Charleroi, les représentants des vingt-trois écoles techniques et/ou professionnelles de tous les réseaux d’enseignement se réunissent ainsi régulièrement avec leurs partenaires locaux de la vie socio-économique (interlocuteurs sociaux et Forem).

Les projets menés portent sur quatre axes :[[Bruxelles, Brabant wallon, Huy-Waremme, Liège, Verviers, Charleroi-Hainaut Sud, Namur, Luxembourg, Hainaut occidental, Mons-Centre.]]

- Promotion et démystification des filières qualifiantes auprès des élèves du primaire (visites des écoles du qualifiant) et du premier degré (cours de technologie donné directement dans les ateliers des écoles qualifiantes) ;

- Campagne de communication sur les métiers porteurs, sur la base des conclusions d’une étude réalisée pour l’Ipieq par l’UCL–Mons ;

# Renforcement de la cohérence et de la qualité de l’offre d’enseignement par l’utilisation d’incitants au départ d’une analyse des réalités de l’emploi dans le bassin carolorégien (métiers en pénurie, nouveaux métiers – verts –, métiers en pléthore) ;

# Création d’une Cité des métiers. Créée dans la dynamique de l’Alliance emploi–environnement, elle allie enseignement, orientation, formation, et est particulièrement tournée vers les emplois des secteurs de l’industrie et de la construction.Et si nous parvenions à reproduire cela à l’échelle de la Fédération Wallonie–Bruxelles ? Ainsi dépasserions–nous les clichés et les a priori dressés en remparts au fil du temps, pour chercher ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Et, au nom d’une jeunesse qu’il est hors de question de sacrifier et de notre avenir économique, nous passerions alors de l’alliance locale à l’alliance globale.

Vous pensez peut–être que cela relève de l’utopie. Mais c’est justement la raison pour laquelle nous avons réuni, à l’automne 2013, un panel de grands témoins de l’école. Ils étaient huit : quatre personnalités issues du monde scolaire (organisation syndicale, direction, enseignant et chercheuse en éducation), quatre de la société civile (militant étudiant, responsable d’un mouvement actif dans la lutte contre la pauvreté, patron actif à Bruxelles et en Wallonie, journaliste et professeur d’université). À leur échelle, ils représentaient la société et l’école dans leur éternel « Je t’aime, moi non plus. »

Nous leur avons demandé l’impossible : se mettre d’accord. Au nom de l’école et de ses promesses. Promesses individuelles d’émancipation, faites à chaque enfant qui franchit sa porte à 2 ans et demi ou 3 ans. Promesses collectives faites à la société, de contribuer à sa prospérité économique et à sa cohésion sociale.

Certes, ils pouvaient partir d’une page blanche, mais pas question d’éluder les contraintes et obstacles sur lesquels achoppent depuis toujours les politiques publiques et les acteurs scolaires : situation socio–économique, fonctionnement actuel de l’enseignement francophone, leçons tirées des réformes ou tentatives de réformes passées, grande diversité des publics et des situations d’apprentissage…

En quelques semaines, ils devaient rédiger collectivement un rapport contenant plusieurs propositions, embrassant tous les aspects de l’organisation d’une école ou seulement certains d’entre eux : les liens entre l’école et le monde qui l’entoure (dont les entreprises, la vie associative, les partenaires éducatifs, les médias et les NTIC…) ; les contenus, les rythmes et les bâtiments scolaires ; les relations entre les écoles et les réseaux d’enseignement ; le recrutement et le rôle des enseignants et de la direction.

Verdict à l’issue de ce dispositif : mission accomplie ! Malgré les attentes divergentes vis–à–vis de l’institution scolaire, les rôles parfois opposés qu’ils y jouent, le regard différent du néophyte ou de l’expert, ils se sont retrouvés sur une série de constats partagés, de nœuds stratégiques et de propositions structurantes.

Les conclusions du panel K d’école

Ces constats, principes et propositions ont émergé au fil des rencontres organisées à l’automne 2013. Leur unique légitimité tient au fait d’avoir été produits par ce groupe éphémère et indépendant d’Ecolo. Ce ne sont pas des propositions programmatiques d’Ecolo, mais plutôt autant de preuves que, sur des enjeux aussi cruciaux, des convergences sont possibles. Au politique ensuite de décider de s’en saisir, en totalité ou partiellement.

Donner de l’autonomie aux écoles au sein de bassins scolaires inter–réseau ;

Réformer la formation des enseignants en veillant à rencontrer les besoins des futurs enseignants ;

Redéfinir le métier d’enseignant pour le mettre en phase avec la réalité du métier ;

Mettre en place un véritable tronc commun ;

Mettre fin au redoublement ;

Un seul ministre de l’Enseignement, des crèches à l’université, en passant par l’enseignement obligatoire ;

Investir prioritairement dans l’enseignement fondamental ;

Garantir progressivement une gratuité totale ;

Renforcer la stabilité des équipes éducatives ;

Renforcer l’apprentissage des langues ;

Rassembler les élèves au sein d’un cours de philo-sophie, de citoyenneté et d’interculturalité ;

Revoir les rythmes scolaires pour les adapter à celui des élèves ;

Articuler davantage enseignement obligatoire et enseignement supérieur.

Certes, un panel citoyen, ce n’est pas l’ensemble du monde francophone. Je reconnais qu’il ne suffit pas de mettre d’accord un représentant des patrons, une ancienne présidente d’organisation syndicale, un jeune, une directrice d’école…, pour penser que les « yaka » disparaîtront et que l’école et la société pourront enfin discuter de leurs ambitions pour l’école, sans craintes ni tabous, dans le respect de leur rôle respectif.

Et pourtant. Je crois sincèrement qu’il n’y a qu’un pas entre l’alliance locale, celle des grands témoins et l’alliance globale. Et qu’il est temps aujourd’hui de le franchir.

L’enseignement : un investissement stratégique pour l’avenir

Nous savons que les deniers sont rares dans les caisses de l’État et de ses entités fédérées, mais les défis à relever n’en sont pas moins colossaux. Dans ce contexte, chaque dépense publique doit porter des fruits, le plus de fruits possibles. Elle doit être un investissement à haut rendement. L’énergie, je l’ai dit, et plus particulière-ment les investissements économiseurs d’énergie, produisent un haut rendement social, économique et environnemental, mais c’est assurément aussi le cas de l’enseignement.

Investir dans l’enseignement signifie investir dans la jeunesse, et donc dans notre avenir. C’est pour cela qu’à plusieurs reprises ces derniers mois, j’ai fermement rappelé que l’enseignement ne pouvait être une variable d’ajustement budgétaire.

Nous savons pertinemment que l’école n’a pas fini de payer la facture des années Val Duchesse et de la décennie d’austérité qui a suivi. Certes, notre système scolaire est par ses dysfonctionnements source d’une très grande iniquité. Mais la réduction drastique des moyens à la fin des années 1980 et la longue période de disette qui a accompagné la très mauvaise loi de financement négociée sans Ecolo en 1989 ont pesé très lourd sur les élèves les plus fragiles et les écoles les accueillant. Le combat pour le refinancement de la Communauté française, comme on l’appelait encore, n’en était que plus juste, et l’audace d’Ecolo à la fin des années 1990 n’en fut que plus payante.

On peut évidemment toujours mieux utiliser l’argent disponible. La lutte contre cet échec scolaire si coûteux en est une des plus belles preuves (il a coûté 421 millions d’euros pour l’année scolaire 2012‑2013[[Indicateurs de l’enseignement en 2013.]]). De même, toutes les innovations ne sont pas source de dépenses nouvelles, bien au contraire, et de nombreuses pistes esquissées dans ces pages ne nécessitent pas de moyens budgétaires supplémentaires.

Mais à la veille d’une législature qui verra les différentes entités du pays poursuivre leurs efforts d’assainissement budgétaire (après que ces mêmes entités se sont surendettées, rappelons–le, pour éviter les conséquences en cascade des folies bancaires), je tiens à affirmer ceci : mis à part les tenants d’un dogmatisme budgétaire périmé – dont même le FMI semble revenu –, personne ne pourra argumenter en faveur de coupes budgétaires sanglantes dans l’enseignement sans prendre le risque de priver définitivement des milliers de jeunes du présent et de l’avenir enthousiasmants qu’ils méritent pourtant ; ni sans prendre le risque de, de facto, déposséder nos entreprises de leur propre avenir, faute de main–d’œuvre locale qualifiée et motivée. Cela serait dramatique, alors même que le boom démographique et les innombrables raisons de relocaliser chez nous une activité économique durable constituent une formidable occasion de se choisir un avenir, avec confiance et fierté.

Lire le livre d’Emily Hoyos “Les temps changent“.