Cet article est issu de l’exposition intitulée « C’est le hareng qui nous a sauvés », qui s’est déroulée pendant le festival « Park Design » les 5, 6 et 7 septembre 2014 et le « Zaden festival des Graines » les 11 et 12 octobre 2014. L’initiative a été menée par le Centre d’écologie urbaine, une association bruxelloise dont l’objectif est d’améliorer la qualité des écosystèmes de Bruxelles [[ Le travail de préparation a été initié par Simon De Muynck et Carolina Santos, de l’Université de Maastricht, dans le cadre d’un stage d’étude au sein du Centre d’écologie urbaine. L’exposition s’inscrivait dans les activités d’éducation permanente organisées en tant qu’antenne bruxelloise du Centre d’animation et de recherche en écologie politique (Etopia). Szymon Zareba, Eric Luyckx et Marie-Laurence Dubois de l’équipe d’Etopia ont été des collaborateurs enthousiastes et précieux.]].

L’idée était de proposer un éclairage historique à tous ceux qui œuvrent pour un système alimentaire urbain plus résilient et plus équitable. En effet, l’étude de la pénurie alimentaire des années 1930 et 1940 nous semble particulièrement riche pour mieux situer les enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui: décisions politiques concernant la production et le commerce au sein un système agricole mondialisé, adéquation entre besoins et structure de la production agricole à proximité des villes, capacité de résistance aux chocs externes, liens entre consommateurs citadins et paysans et modes d’organisation de l’agriculture urbaine sont autant des grilles de lecture possibles pour cet article.

Les années de guerre sont, en Belgique comme ailleurs, souvent synonymes de pénurie alimentaire. À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles comptait près de 900.000 habitants qui devaient s’accommoder de cette situation… Les traces des défis du quotidien et des réponses apportées perdurent dans les archives, dans les greniers et dans les mémoires. Cette contribution propose de vous faire découvrir certains des nombreux aspects de la question alimentaire de la fin des années 1930 à la fin des années 1940. Nous nous pencherons à la fois sur le contexte général à l’époque, c’est-à-dire les structures administratives mises en place par l’occupant et les décisions politiques concernant l’agriculture et la consommation, et sur le quotidien des Bruxellois.

Le groupe des auteurs est composé d’une équipe bénévole et pluridisciplinaire du Pôle de l’histoire environnementale de l’Université de Namur (PolleN) et du Département d’économie appliquée de l’Université libre de Bruxelles (DULBEA). Nous tenons à remercier chaleureusement à Isabelle Parmentier, professeure à l’Université de Namur et directrice du PolleN, et à Alain Colignon, historien au Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CEGESOMA), d’avoir accepté le rôle délicat de comité scientifique d’une exposition et d’un article non-scientifique.

I. Alimentation, agriculture et commerce sous l’occupation

A. Comprendre le contexte de l’avant-guerre : agriculture, commerce et alimentation de 1850 à 1930

Comme dans le reste du pays, la composition de la nourriture que l’on consomme à Bruxelles a subi de profonds changements au cours du siècle qui précède la guerre. Ce que les citadins ont dans leur assiette dépend évidemment des habitudes alimentaires mais aussi des produits disponibles, qu’ils soient livrés par l’agriculture belge ou par les importations. La crise s’inscrit donc dans un contexte plus large, façonné par les évolutions à court et long terme.

Or, depuis la seconde moitié du 19e siècle, l’agriculture belge a subi des transformations importantes. D’une part, les rendements augmentent de manière remarquable : ainsi la surface dédiée au froment diminue presque de moitié mais on en produit toujours la même quantité. Par ailleurs, certaines cultures gagnent en importance. On produit par exemple trente fois plus de betterave sucrière et trois fois plus de pommes de terre en 1913 qu’en 1845[[ J. Gadisseur, Le produit physique de la Belgique 1830-1913. 1: Présentation critique des données statistiques. A: Introduction générale; Agriculture, Bruxelles, 1990, p. 238-239, 636.]].

Cette dernière devient un élément important des repas quotidiens mais sert surtout de nourriture pour le bétail, et plus particulièrement les porcs[[ P. Scholliers, Food Culture in Belgium, Westport, 2008, p. 113. Au sujet de la place relative de la pomme de terre dans l’alimentation humaine et animale, voir J. Gadisseur, ibid., p. 670-682.]].

Mais c’est surtout l’essor rapide de l’élevage qui marque la transition agricole : ainsi, la quantité de bétail en Belgique augmente de plus de 50% au cours de cette même période, et la surface dédiée aux pâturages doublera presque entre 1910 et 1929[[ J. Blomme, The economic development of Belgian agriculture 1880 – 1980: a quantitative and qualitative analysis, Leuven, 1993, p. 282.].

La production de fumier qui en résulte, et l’importation de fertilisants chimiques explique la productivité agricole remarquable durant cette période[[ M. T. Knibbe, Feed, Fertilizer and Agricultural productivity in the Netherlands, 1880-1930, dans Agricultural History, 74/1, 2000, p. 54-56.]]. Cependant, les machines mécaniques et la traction motorisée restent largement marginales : ce sont les techniques traditionnelles et la traction animale qui prévalent. Le cheval est partout.

Par ailleurs, toujours au 19e siècle, le commerce mondial se voit transformé. Des terres immenses et fertiles en Amérique du Nord et en Russie sont mises en culture et la révolution des transports – train et bateau – permettent à ces pays d’exporter leurs abondantes récoltes en blé jusqu’en Europe. Ceci a pour effet que des agriculteurs des régions très éloignées se trouvent désormais en situation de concurrence directe : les prix du blé chutent, ceux du bétail augmentent. L’agriculture belge traverse alors, entre 1873 et 1895, un période de crise : nombreux sont ceux qui désertent les campagnes pour chercher du travail dans l’industrie [[ P. Delfosse, La politique agricole de l’Etat belge en période de crise au XIXème siècle: les rapports de force dans une société en transition vers le capitalisme industriel, Louvain-la-Neuve, 1983, p. 85-88.]]. Ceux qui restent dans les fermes tentent de profiter des opportunités du nouveau système d’échanges mondialisé. D’une part, ils importent d’outre-mer du fourrage et des fertilisants, comme le guano. D’autre part, au lieu de produire des céréales et du fourrage trop onéreux par rapport aux importations en provenance d’outre-mer, ils misent sur la production de viande et de produits laitiers qui sont plus difficiles à transporter[[ P. Scholliers, Food Culture, op. cit., p. 33.]].

En parallèle, la population augmente fortement et l’économie se tourne vers l’industrie florissante. Dès lors, l’agriculture ne produit clairement pas assez de calories sur le sol belge pour nourrir la population du pays. En l’espace de moins d’un siècle, la Belgique est ainsi passée d’un pays presque autonome en produits de base à une économie qui échange, sur les marchés internationaux, une partie de sa production industrielle contre des biens de première nécessité, notamment le blé, utilisé à la fois pour l’alimentation humaine mais aussi comme fourrage pour le bétail produit massivement en Belgique.

Dans ce contexte de dépendance vis-à-vis du commerce international, la Première Guerre mondiale donne lieu à un tournant. La crise alimentaire provoquée par l’invasion allemande et l’embargo allié atteint une gravité inédite : après une nette amélioration de leur régime alimentaire durant la « Belle Époque » (1890-1914)[[ P. Scholliers, Deux siècles de peurs et plaisirs de la table, Bruxelles, 2012, p. 11-17.]], les Belges redécouvrent la faim. L’aide alimentaire, à laquelle toutes les couches de la population doivent recourir, ne permet pas d’échapper à une situation proche de la famine durant l’hiver 1916-1917[[ P. Scholliers, Standarts of living and standarts of health in wartime Belgium, dans The Upheaval of War, Cambridge, 1988, p. 139-155.]. Après la guerre, les importations reprennent rapidement, même si elles n’atteignent pas les niveaux d’avant-guerre. Les blés représentent toujours la plus grosse part des produits importés (74% en 1920) mais dans une part plus faible que juste avant le conflit (85% en 1908). Par ailleurs, la consommation de pommes de terre et de céréales est plus faible dans l’entre-deux-guerres qu’avant la Première Guerre mondiale – et l’on consomme plus de viande, de sucre et de produits laitiers. À la fin des années 1920, les produits animaux représentent près d’un tiers de la consommation alimentaire[[ P. Scholliers, Oorlog en voeding: de invloed van de Eerste Wereldoorlog op het Belgische voedingspatroon, 1890-1940, dans Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 11/1, 1985, p. 40-43.]]. Les années 1930, cependant, sont marquées par une grave crise agricole et alimentaire : le prix de vente des produits agricoles s’effondre et l’on assiste à une série de mouvements de grève (« grève de la pomme de terre », « grève du lait ») qui aboutiront à la création du Boerenbond en 1939 [[ A. Colignon, Agriculture, dans P. Aron et J. Gotovitch, Dictionnaire de la Seconde Guerre Mondiale en Belgique, Bruxelles, 2008, p. 24-25.]].

Telle est la situation au début de la Seconde Guerre mondiale. La Belgique dépend des importations pour subvenir à ses besoins (on estime qu’en 1933 le secteur agricole dans son ensemble produit seulement les trois quarts de la consommation nationale) et la mémoire de la crise alimentaire de 1914-1918 est encore fraîche dans les esprits.

B. Les étapes de la crise alimentaire

Dès 1939, l’expérience de la Première Guerre pousse les autorités à anticiper l’approvisionnement de la population en temps de guerre. En mai, le ministère des affaires économiques mue l’ancien « Office du Ravitaillement et du Secours », créé en 1937 mais jusque-là inactif, en « Département ministériel pour le ravitaillement et l’aide civile »[[ A. Colignon, Secours d’hiver, secours d’Hitler, dans F. Balace (dir.), Jours de guerre, vol. 6, Jours de Chagrin II, Bruxelles, 1992, p. 65 ; J.-M. De Waele, Economie d’abord !, dans F. Balace (dir.), Jours de Guerre, vol. 1., Jours de Sursis, Bruxelles, 1990, p. 29.]].

AUTOMNE 1939 : le gouvernement impose l’augmentation des cultures de froment, de betteraves, et de pommes de terre, afin d’accroître la capacité nutritionnelle de l’agriculture belge. En effet, un hectare voué à l’élevage ne nourrit qu’une seule personne, alors qu’un hectare voué à la culture de froment en nourrit huit, quatorze s’il s’agit de pommes de terre, et dix-huit si ce sont des betteraves[[ A. Colignon, Agriculture, op. cit., p. 25.]]. Par ailleurs, face au climat ambiant, les ménagères et petits commerçants constituent des réserves. Certains produits disparaissent alors des étals. On connaît une inflation record : en un mois, le prix des œufs augmente de 7%, celui des haricots, de 13%, la margarine de 12%. Le savon et les allumettes sont pratiquement introuvables[[ F. Selleslagh, Il faut bien vivre pourtant…, dans F. Balace (dir.), Jours de Guerre, vol. 1., Jours de Sursis, Bruxelles, 1990, p. 44.]].

HIVER 1939-1940 : L’hiver est particulièrement rude, et le transport des marchandises est ralenti. Les arrivages de poissons, par exemple, ne peuvent pas être acheminés[[ Ibid., p. 48.]]. On distribue préventivement les cartes de rationnement aux communes. Au début de l’année 1940, celles-ci disposent d’une provision de timbres pour quatre mois[[ V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, coll. Nouvelle histoire de Belgique 1940-1950, Bruxelles, 2010, p. 42.]].

1940 : Le début de l’Occupation : la campagne des 18 jours

10 mai 1940 : Bombardement de Bruxelles. Des pans entiers de la population fuient la ville, les rues sont désertes. Le gouvernement Pierlot décrète le rationnement.

Les réserves du Département pour le Ravitaillement s’élèvent à 330.000 tonnes, auxquelles s’ajoutent 250.000 tonnes de grains conservées dans les cales de bateaux à Anvers, les « stocks flottants »[[ A. Colignon, Secours d’hiver, op. cit., p. 14 ; J.-M. De Waele, Economie d’abord !, op. cit., p. 30.]].

16 mai 1940 : le gouvernement quitte la Belgique.

17 mai 1940 : les Allemands font leur entrée à Bruxelles, et investissent la Grand-Place et l’Hôtel de Ville.

25 mai 1940. La ration journalière de pain passe de 450 grammes à 225 grammes.

28 mai 1940 : C’est la fin de la campagne des 18 jours, la Belgique capitule.

Il ne reste plus que 65.000 tonnes des provisions amassées avant l’arrivée de l’occupant : la majeure partie est réquisitionnée, pillée par les troupes allemandes, ou disparaît avec le départ des navires. Certaines réserves ont été rachetées par les plus riches. De nombreux champs ont été détruits et la récolte d’été est en partie perdue. Le système de rationnement est à l’eau : l’Administration quitte la Belgique pour la France avec les tickets de rationnement[[ V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, p. 43 ; A. Colignon, Agriculture, dans P. Aron et J. Gotovitch, Dictionnaire…, op. cit., p. 25; J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, L’an 40. La Belgique occupée, Bruxelles, 1971, p. 329.]]. Bruxelles, en tant que capitale, concentre désormais l’essentiel de l’administration et de la présence allemande.

ETE 1940 : Retour de la population à Bruxelles. Dès juin 1940, l’occupant découvre la crise alimentaire qui menace en Belgique et la décrit en termes alarmants. Face au désordre et au manque de vivres généralisés, il met en place des importations de grains et fait venir des chevaux pour aider aux récoltes. L’opération fonctionne de justesse[[ Ibid., p. 330-331 ; R. Gobyn, La vie quotidienne pendant la seconde guerre mondiale : une combinaison étrange d’individualisme et de solidarité, dans 1940-1945, La vie quotidienne en Belgique, Catalogue d’exposition, Galerie CGER, Bruxelles, 1984, p. 46.]]. Par de telles opérations, ainsi que par des actes de propagande, les autorités allemandes cherchent à donner une image positive de l’occupation. De toute façon, la nécessité d’éviter la faim est primordiale : non seulement celle-ci mine le moral de la population, et donc augmente les risques de désordre, mais elle influence aussi directement la capacité à travailler, c’est dire la force de production[[ C. Kesteloot, Bruxelles sous l’occupation, Bruxelles, 2009, p. 29 ; J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, L’an 40, op. cit., p. 333-334.]].

6-7 juin 1940 : Le premier tableau de rationnement de l’occupation est publié au Moniteur Belge. Le consommateur ne dispose plus que de 1400 calories par jour, alors que les besoins moyens s’élèvent à au moins 2200 calories.

12-17 août 1940 : L’occupant manifeste son désir de rassembler toutes les matières touchant à l’agriculture et au ravitaillement au sein d’une organisation centralisée et contraignante. Un « Département de l’agriculture et du ravitaillement » est créé, puis transformé quelques jours plus tard en l’une des plus grosses machines administratives de l’occupation : la Corporation Nationale de l’Agriculture et de l’Alimentation (C.N.A.A.).

20 août 1940 : On crée le Commissariat aux prix et aux salaires. Celui-ci est chargé de fixer les prix officiels et d’en surveiller l’évolution, mais ceux-ci ne cessent d’augmenter.

29 Octobre 1940 : Le Secours d’Hiver est institué par arrêté ministériel.

1941

HIVER 1940-1941 : L’hiver est particulièrement dur. Le Secours d’hiver distribue alors jusqu’à quatre millions de litres de lait par mois, et jusqu’à 350.000 rations de soupe par jour. La période de soudure est difficile. Les Belges épuisent leurs réserves de nourriture et doivent s’adapter au manque de vivres : ils perdent, en moyenne, 5 à 7 kg durant les six premiers mois de l’année 1941[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 54.]].

Janvier 1941 : Les estimations des réserves de blé, de seigle, de pommes de terre, de fromage, de lait, de viande ne permettraient pas d’assurer les quantités théoriquement garanties par le rationnement. Seule la production du sucre semble être suffisante. Alarmées par ce constat, les autorités demandent, avec l’appui de l’occupant, de l’aide à l’URSS et à une délégation américaine du comité Hoover. Aucune des deux démarches ne débouchera sur quoi que ce soit[[ J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, L’an 40, op. cit., p. 336.]].

Février 1941 : Le manque se fait sentir partout. Les autorités allemandes décident que le contrôle judiciaire de l’approvisionnement n’est pas suffisant et bloquent les importations. Une nouvelle juridiction administrative, capable d’infliger des sanctions concernant les prix, l’approvisionnement et le rationnement est créée mais contestée par la magistrature, qui la juge anticonstitutionnelle[[ V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, op. cit., p. 44.]].

Avril 1941 : L’enregistrement du cheptel bovin devient obligatoire[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 43.]]

Mai 1941 : Le nombre des assistés dépendant du Secours d’Hiver s’élève à 1.467.000, soit un cinquième de la population. Trois mois auparavant il ne s’élevait qu’à 771.000 personnes[[ A. Colignon, Secours d’hiver, op. cit., p. 73]]. On pousse davantage la population à l’autoproduction[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 60.]].

14 septembre 1941 : Le Secours d’Hiver compte 2400 comités locaux opérationnels, alors que la Belgique compte 2670 communes[[ A. Colignon, Secours d’hiver, op. cit, p. 72.]].

1942

AUTOMNE 1942 : Pour la première fois, et un peu tard, on ordonne de charruer 10% des prairies afin d’augmenter la surface dédiée aux cultures. La production de blé, cependant, n’augmente que très peu et ne permet pas de subvenir aux besoins de la population, ce qui implique d’importer du grain en grandes quantités pour éviter toute famine[[ A. Colignon, Agriculture, dans P. Aron et J. Gotovitch, Dictionnaire…, op. cit., p. 25-26.

]]. La production et la distribution des pommes de terre, en revanche, s’améliore. De 70.000 hectares en 1940 on arrive à 120.000 hectares. La ration de lait théoriquement prévue, qui était jusque-là très difficile à se procurer, peut enfin être fournie aux femmes et enfants. Les prix du marché noir enflent énormément : les familles y ont moins recours.

HIVER 1942-1943 : Le Secours d’Hiver distribue près de 129.000 litres d’huile de foie de morue dans les écoles. Des comprimés de vitamines C et D sont donnés par millions aux écoliers. Les dépenses des ménages sur le marché noir, auparavant bien supérieures, équivalent à dorénavant à celles faites sur le marché officiel. La flotte de pêche fait une prise miraculeuse de près de 40.000 tonnes de harengs, améliorant de ce fait considérablement les apports alimentaires de la population. Tout le monde mange du hareng et cherche le meilleur moyen de le conserver[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 47, 52, 62-63, 68.

]]. Dès lors, le hareng, comme les pommes de terres, devient emblématique de l’alimentation de guerre. Vu par certains comme le « sauveur » en période de pénurie, il est érigé en plat national[[ V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, op. cit., p. 46.]].

1943

La qualité de l’alimentation s’améliore sensiblement. Le rationnement est moins sévère, les récoltes sont meilleures. L’apport calorique des ouvriers passe de 2000 calories à 2500[[ P. Scholliers, Alimentation, op. cit., p. 29-31.]].

Octobre 1943 : Emiel De Winter, secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement proteste auprès de l’occupant : la Wehrmacht continue à réquisitionner de la nourriture et les livraisons obligatoires vers l’Allemagne augmentent, alors que celle-ci n’offre presque aucune compensation[[ V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, op. cit., p. 48.]].

HIVER 1943-1944 : La ration de pain passe de 225 gr à 300 gr, mais sa qualité diminue sans cesse. On rajoute du seigle, d’autres farines voire même de la paille moulue pour faire le pain. Le Secours d’Hiver ne distribue plus que 100 000 rations de soupe par jour[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 47-54.]].

1944

5 mai 1944 : Un arrêté du gouvernement belge à Londres frappe la CNAA de nullité.

31 août : Un second arrêté liquide totalement la CNAA : son patrimoine est transféré à l’Etat[[ A. Colignon, Corporation nationale de l’agriculture…, op. cit., p. 119.]].

2-12 septembre 1944 : Les premières troupes américaines et britanniques passent la frontière le 2 septembre, libèrent Bruxelles le 4. En 10 jours, la majorité du pays est libérée, même s’il reste quelques poches de résistance allemande, principalement le long des côtes.

Mi-octobre 1944 : Au vu de l’incapacité du gouvernement Pierlot de faire face à l’approvisionnement (la distribution, en particulier, est très mal organisée) et à la production de charbon, les Britanniques s’engagent à exporter 20 tonnes de réserves alimentaires par jour à destination de la Belgique.

Décembre 1944 : Les problèmes de ravitaillement ne sont toujours pas résolus. On appointe un ministre, Paul Kronacker, pour gérer l’importation de denrées. Hitler lance une dernière offensive dans le sud de la Belgique. S’en suivent six semaines de combats acharnés, extrêmement coûteux en vies, et soldés par la défaite de l’Allemagne: c’est la bataille des Ardennes. Le ravitaillement pose toujours problème dans l’ensemble du pays.

1945

Janvier 1945 : Le premier rapport de Kronacker au gouvernement stipule que les difficultés d’importation sont insurmontables : il est à peu près impossible d’utiliser le port d’Anvers pour des usages non militaires et les autres ressources en matière de transport restent trop faibles. Par ailleurs, les denrées semblent tout de suite ‘s’évaporer’ : elles sont directement écoulées par les réseaux parallèles et illégaux de distribution élaborés pendant la guerre (marché noir, troc…). Face à la situation alimentaire catastrophique, la population se méfie ; il est dès lors très difficile de rétablir un marché officiel en état de fonctionnement.

Mars-avril 1945 : Le ravitaillement s’améliore. On augmente les prix d’achat du lait afin de convaincre les fermiers de le vendre sur le marché légal, et on prend des mesures plus sévères contre le marché noir. Ces mesures, combinées avec l’arrivée du printemps, assurent plus de nourriture pour la population.

Juillet 1945 : L’approvisionnement et le niveau de vie sont maintenant meilleurs en Belgique qu’en France et aux Pays Bas : cette nouvelle est relayée avec fierté dans les journaux nationaux.

AUTOMNE-HIVER 1945 : L’économie reste très dirigée. Le rationnement est maintenu. Les prix sont toujours fixés par le gouvernement sauf pour certains produits, comme le poisson, qui sont dès lors très chers. Les producteurs de produits rationnés, ou dont les prix sont dirigés, manifestent leur mécontentement. C’est la « Guerre du lait » : les producteurs refusent de livrer pour protester contre les prix officiels[[ M. Conway, The Sorrows of Belgium. Liberation and Political Reconstruction, 1944-1947, Oxford, 2012, p. 58-59, 90, 116-117, 121, 153, 267-268.]].

1946

17 février 1946 : Premières élections de l’après-guerre : les sociaux-chrétiens et les socialistes remportent la majorité des sièges.

19 mars : Spaak forme un gouvernement socialiste-social-chrétien[[ V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, op. cit., p. 158.]]. Le poids financier des aides apportées aux fermiers et aux transports pour faire face à la pénurie d’après-guerre est estimé comme non soutenable sur le long terme[[ M. Conway, The Sorrows of Belgium, op. cit., p. 350.]].

Novembre 1946 : Le rationnement est jugé « contraire à la politique d’abondance ». On cesse de rationner certaines denrées après un examen consciencieux des potentielles conséquences de cette libéralisation. Ce sont d’abord des denrées secondaires qui font leur entrée sur le amrché libre ; la chicorée, le sucre vanillé, les conserves[[ F. Baudhuin, Histoire économique de la Belgique, 1945-1956, Bruxelles, 1958, p. 84-85.]].

1947

Mars-avril 1947 : Les prix de la confiture, du café, de la pomme de terre, du chocolat, de la viande de mouton sont progressivement libéralisés.

1948

On cesse de rationner les denrées les plus centrales ou celles qui ont le plus manqué.

1er mai 1948 : Le beurre cesse d’être rationné.

1er décembre: Le pain et l’huile cessent d’être rationnés[[ V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi,op. cit., p. 121.]].

C. Organiser la production : mesures politiques et acteurs institutionnels

Comme le laisse transparaître l’historique de la crise, les mots d’ordre sous l’occupation sont contrôle et planification, non seulement de la production mais aussi de la consommation. Le but de l’occupant est, d’une part, d’orienter la production en fonction de ses besoins, et de l’autre, d’éviter toute famine : une population qui a faim travaille moins et est plus difficile à contrôler. L’idée est aussi de préparer l’avenir d’une économie nationale-socialiste structurée qui échapperait aux crises et à la dictature de l’offre et de la demande.

Sous l’occupation, la volonté des décideurs est donc d’établir une agriculture planifiée, centralisée, rationnelle. Les Allemands tentent de transposer le modèle des grands regroupements industriels à l’économie belge. Cheville ouvrière de la planification, la Corporation nationale de l’Agriculture et de l’Alimentation (CNAA) était divisée en dix groupes centraux généraux organisés par secteurs (« Production », « Industrie Alimentaire », « Commerce et Distribution ») d’une part, et en groupes régionaux d’autre part ; elle comportait entre 5000 et 12.000 fonctionnaires. Pendant les deux premières années d’occupation, ses pouvoirs sont extrêmement étendus : elle réglemente la production, mais aussi la consommation et pouvait faire ouvrir, fermer ou déplacer des entreprises[[ J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, L’an 40, op. cit., p. 33 ; V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, op. cit., p. 43.]]. La CNAA, par le biais du système de rationnement, faisait ainsi – du moins en théorie – correspondre la quantité de nourriture allouée à la population et la production agricole[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 43.]]. Base de la réglementation et de la rationalisation agricole, le « plan de culture » déterminait ce que les agriculteurs devaient produire, selon des normes qualitatives et quantitatives déterminées. Les quotas de production étaient exprimés en « unités » étalonnées, qui variaient d’une région à une autre[[ P. Beke, Ravitaillement, rationnement et marché noir, dans 1940-1945, La vie quotidienne en Belgique, Catalogue d’exposition, Galerie CGER, Bruxelles, 1984, p. 123.]]. À partir de 1942, elle apparaît comme « inféodée à l’ennemi » ; dans les trois années qui suivront, ses injonctions seront de moins en moins respectées et les attaques se multiplieront envers ses entités administratives.

Les réactions à la campagne : inertie, opportunisme, résistance

Dès le début de l’occupation les conditions de production à la campagne sont difficiles : au manque de main d’œuvre, de fourrages et de fertilisants artificiels s’ajoutent de nombreux obstacles en ce qui concerne le transport des denrées alimentaires. La planification n’a que peu d’impact sur la production. Les superficies destinées aux céréales n’augmentent que lentement et de manière insuffisante et le nombre de bovins ne diminue que légèrement. Par contre, les terres dédiées à la production de tabac augmentent plus significativement, reflétant vraisemblablement des débouchés clandestins mais très lucratifs vers l’Allemagne et la France[[ A. Colignon, Agriculture, dans P. Aron et J. Gotovitch, Dictionnaire…, op. cit., p. 25-26.]]. Beaucoup d’agriculteurs résistent aux plans de culture imposés par l’occupant, certains profitent des débouchés qu’offre le marché noir pour échapper aux prix imposés, qui sont extrêmement bas. Ainsi émerge un contraste quant à l’impact de l’occupation entre citadins et paysans. Comme durant la Première Guerre mondiale, une partie de la population urbaine surnomme les fermiers les « affameurs du peuple ». En même temps, des liens particuliers se tissent entre ceux qui bénéficient de la contrebande, à la fois du côté des agriculteurs et des commerçants et de celui des acheteurs, par une forme d’opposition envers l’occupant[[ M. de Somer, Marché noir et psychologie, Gand, 1945, p. 7 ; R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 62.]].

D. Où trouver de quoi se nourrir durant la pénurie ?

Pendant toute l’occupation, comme pendant la Première Guerre mondiale, c’est le système de rationnement qui prévaut. Cela signifie que la vente de certaines denrées de première nécessité est régulée. Dans la pratique, les familles ont font appel à cinq sources d’approvisionnement : le marché rationné, le marché libre, le marché noir, les aides alimentaires et l’autoproduction[[ Concernant cette dernière, voir ‘L’œuvre du Coin de Terre et la société horticole Nos Loisirs’, dans la seconde partie de cet article.]].

Le marché rationné

La vente d’un nombre important de denrées est régulée de manière stricte. On ne peut se les procurer qu’en donnant des timbres de rationnement, pour une quantité donnée maximale. Les tableaux de rationnement étaient des documents publiés tous les mois, stipulant la mesure des denrées allouées quotidiennement pour les trente jours à venir par type de produit. Les rations allouées dans le premier tableau publié en 1940 étaient les suivantes; pain : 225 gr ; café : 10 gr ; graisses alimentaires : 50 gr ; féculents (pâtes, riz, gruau): 20 gr ; sel : 20 gr ; sucre : 30 gr ; pommes de terre : 500 gr ; savon : 20 gr ; huile : 5 gr. On distribuait aux familles les timbres correspondant à ces denrées. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes effectuant un travail très physique avaient droit à des rations supplémentaires. Les dessins et couleurs des timbres changeaient chaque mois afin d’empêcher toute falsification. Jusqu’en 1942, cependant, seulement 30 à 50% des rations officielles pouvaient être couvertes par les commerçants[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 44, 54.]].

Le marché libre

Certaines denrées ne sont pas rationnées : leur vente est libre. Jusqu’à son déménagement en 1959, le marché matinal se tient sur la Grand-Place : c’est le « ventre de Bruxelles » qui propose des denrées en vente libre. Avec le début du rationnement le marché libre perd en importance, la plupart des produits font objet d’un système de prix officiels et disparaissent des étals. Certains produits restent cependant disponibles sur le marché libre, c’est notamment le cas pour les œufs et certains légumes.

Le marché noir

Une partie importante de la nourriture parvient aux consommateurs par le marché noir, phénomène omniprésent. On y vend, sous le manteau, des aliments rationnés ou des produits rares à prix d’or. Les détournements de nourriture étaient facilités par le manque de contrôles efficaces et les recensements agricoles défectueux : la complexité de la machine joue contre les objectifs recherchés. Jusqu’à l’hiver 1942-1943, les dépenses des ménages sur le marché noir sont égales ou légèrement supérieures à celles faites sur le marché officiel, alors que les quantités achetées sur le marché noir sont largement inférieures à celles achetées sur le marché officiel. Ceci s’explique par les prix astronomiques pratiqués dans ce circuit. En 1943, par exemple, un kilo de beurre valait 32 francs sur le marché officiel, et 350 au marché noir. Ces prix signifient également que tous n’étaient pas égaux face à l’approvisionnement auprès des trafiquants[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 62.]].

L’aide alimentaire : Le Secours d’Hiver

Une autre solution est de faire appel à l’aide alimentaire. Déjà durant la Première Guerre mondiale, la pénurie avait été telle qu’un « Comité National de Secours et d’Alimentation » avait été créé dès octobre 1914 afin d’éviter la famine. Avec le soutien de l’aide internationale, le Comité avait mis sur pied un système de distribution très organisé, bien qu’insuffisant pendant toute la durée de la guerre[[ P. Scholliers, Standarts of living, op. cit., p. 141.]].

En 1940, dans les suites de l’invasion, les hommes politiques belges restés au pays, notamment Paul Heymans, négocièrent avec les autorités allemandes la mise en place d’une organisation d’assistance publique. Elle est fondée tout début novembre 1940, et bien que portant un nom dicté par l’occupant, elle est exclusivement gérée par des Belges. On y retrouve alors entre autres les présidents de la Croix Rouge et de la « Vlaamsch Kruis ». Le Secours d’Hiver avait notamment pour mission de « fournir aux nécessiteux une aide matérielle et un réconfort moral ». Il était en partie financé par le Trésor royal mais les sociétés industrielles, les salariés et les propriétaires terriens étaient priés de cotiser également. Les regards de la population se faisaient cependant critiques redoutant des liens trop étroits avec l’Ordre Nouveau, c’est le moment où apparaît le slogan : « Secours d’Hiver, Secours d’Hitler ». Cette « mauvaise réputation » s’affaiblit au fil des mois qui passent, au vu du véritable soutien que l’organisme apporte à la population[[ A. Colignon, Secours d’hiver, op. cit., p. 64-89.]]. Si l’on devait payer et apporter des timbres pour se procurer un repas lors d’une distribution, les moyens mis en place par le Secours d’Hiver garantissaient néanmoins aux plus démunis de pouvoir se procurer une ration à prix réduit. Certaines des distributions étaient également gratuites[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 54.]].

II. Le quotidien à Bruxelles

A. S’approvisionner à la campagne : mères de famille et smokkeleers

Bien qu’il soit interdit de se ravitailler directement chez les producteurs sans passer par le système officiel, les citadins reprennent le chemin de la campagne pour faire des visites aux agriculteurs. De nouveaux liens sociaux se créent, et des liens familiaux éloignés ou négligés se renouent entre citadins et paysans[[ V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, op. cit., p. 47.]]. Les mères de famille, en particulier, entreprennent de difficiles voyages à la campagne pour ne pas laisser enfants et mari face à la faim. Elles achètent dans les fermes du beurre, de la farine, du pain, des pommes de terre… pour leur propre consommation, mais aussi souvent suffisamment pour pouvoir revendre aux voisins ou au marché noir les surplus et gagner ainsi un bénéfice. Petit à petit, c’est tout un trafic qui s’organise et dépasse largement la consommation familiale. Certains smokkeleers – c’est ainsi qu’on surnommait les trafiquants bruxellois – font des trajets plus conséquents, en camion, et vont acheter auprès des agriculteurs les produits qui ont échappé aux contrôles de la CNAA.

Les trajets se font en train, en tram, à pied, à vélo. Le tram qui partait de l’Allée Verte et allait jusqu’à Alost permettait d’accéder directement aux champs de pommes de terre de la périphérie – on le surnommait « boerentram », tram des paysans[[ M. Vermeulen, Cette fabuleuse rue des radis…, dans 1940-1945, La vie quotidienne, op. cit., p. 239.]]. Certaines femmes racontent aujourd’hui qu’elles préféraient prendre les trains allemands, d’autres racontent leurs marches à travers les rivières à gué. Afin d’échapper aux contrôles, on se faisait accompagner d’enfants en bas âge puisque ceux-ci n’étaient pas fouillés. Un bruxellois témoigne en 1943 : « Les voyages par fer sont devenus de grandes aventures. Seuls s’y exposent encore les téméraires et ceux qu’appellent impérativement au dehors les perspectives d’une fructueuse chasse aux victuailles »[[ G. Williot, « Samedi 8 avril [1944] », Images quotidiennes de Bruxelles sous l’occupation, Bruxelles, 1978, p. 78.]].

B. Le marché noir, rue des radis

Ainsi, malgré 15.000 contrôleurs qui traquent les trafiquants et de nombreuses condamnations, le marché clandestin s’organise peu à peu et s’installe. La peur de la dénonciation diminue avec le temps puisque plus ou moins tous les Belges sont « entraînés dans l’engrenage » une « grande complicité anonyme » se met en place, malgré les campagnes de propagande à la radio qui dénoncent le marché noir comme étant le mal à l’origine de la faim[[ G. Williot, Dimanche 14 mars [1943] , ibid., p. 20 ; C. Kesteloot, Bruxelles sous l’occupation, op. cit., p. 92 ; C. Rase, Les ondes en uniforme. La propagande radiophonique allemande en Belgique occupée (1940 – 1944), dans Cahiers d’histoire du temps présent, n° 23, 2011, p. 142.]].

Une fois de retour en ville, les smokkeleers vendent leur marchandise au marché noir, dans les Marolles et plus particulièrement dans la rue des Radis. Un ingénieux système de trappes et de caves permettait de dissimuler les marchandises en cas de contrôle. Les denrées alimentaires y sont parmi les produits les plus importants, avec le charbon, mais pas seulement : les smokkeleers promettaient « n’importe quoi pour le lendemain – et tenaient parole ». La plupart des aliments provient de l’agriculture belge, et on trouve à la fois des denrées rationnées et des non-rationnées. Les « philatélistes » arpentent aussi le marché pour vendre des timbres volés ou détournés, ou revendus par des familles qui n’en avaient pas besoin.

Dans son journal, le 14 mars 1943, Gaston Williot écrit : « Tout un petit trafic de guerre a vu le jour. Rue des Radis, par exemple, on s’écrase littéralement ; il faut marcher au gré des mouvements qui agitent cette masse de curieux, de clients, de badauds, et de spécialistes du « petit marché noir ». Ici, c’est le triomphe du négoce clandestin, du commerce à la sauvette. Sur le trottoir, des femmes décidées offrent, à bout de bras, les pains anémiques à des prix prohibés. Au beau milieu de la rue, un homme récite sur un ton d’oraison discrète : « Farine blanche extra, pur froment, à 70 francs. Schüne patates, Madammeke, zeven en half », hurle une énorme matrone plantée sur le seuil d’un réduit à charbon. Plus loin, un bossu au visage inquiétant, extrait d’un sac de bookmaker, des timbres de pain – vrais ou faux – à six francs pièce»[[ G. Williot, Dimanche 14 mars 1943, dans Images quotidiennes de Bruxelles sous l’occupation, (Bruxelles, 1978), p. 20]].

C. La cuisine de Guerre

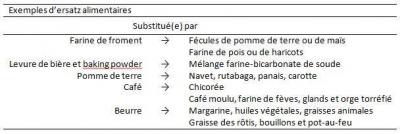

Cuisiner et manger en période de guerre nécessitent quelques aptitudes : savoir faire des économies, savoir obtenir des produits de substitution, maîtriser les procédés de conservation et de cuisson. Manger reste par ailleurs un acte de plaisir, même à cette époque. Certains produits, étant difficiles d’accès en raison de leurs prix élevés ou de leurs indisponibilités, laissaient place aux « ersatz » alimentaires, terme allemand qui désigne les succédanés[[ 320 recettes inédites adoptées aux circonstances actuelles. Nouveau manuel de cuisine, Bruxelles, 1942, p. 2-5 ; A. Colignon, Ersatz, dans P. Aron et J. Gotovitch (eds), Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, Bruxelles, 2008, p. 171-173 ; J. Jacquinot, Recueil de recettes culinaires pratiques et économiques pour la préparation des aliments principalement en temps de guerre, Le Roeulx, s.d., p. 3 ; H. P. Pellaprat, 340 recettes de cuisine pour les restrictions alimentaires, Paris, 1940, p. 13 ; Traité d’économie domestique pour vous débrouiller en toutes circonstances 600 procédés ingénieux, moyens économiques, secrets de fabrication, produits de remplacement, ersatz, etc., Bruxelles, 1942, p. 3-5, p. 34-49.]].

Pour cuire les aliments, à la fin des années 1930, on se servait de la cuisinière à charbon, au gaz ou à l’électricité tout comme le four à gaz ou électrique. Les restrictions de combustible, les volontés de faire des économies et de gagner du temps ont incité les ménagères à utiliser une technique inventive pour « cuisiner sans feu » ou presque : la marmite norvégienne. Ce système de cuisson des aliments, déjà utilisé pendant la Première Guerre mondiale, a connu un véritable succès. On utilisait un contenant au choix disposant d’un couvercle dans lequel on appliquait sur les parois du papier, des chiffons ou encore de la laine pour créer une chambre isolante. On y entreposait une casserole bouillante que l’on recouvrait bien afin de conserver toute la chaleur et par conséquent de continuer la cuisson des aliments. Ceci durait quelques heures. La trotteuse était la version transportable de la marmite norvégienne[[ Cuisine 1941. Pour bien manger malgré les restrictions. 70 recettes de circonstance. Quelques « secrets » de cuisine, conseils, etc., Bruxelles, 1941, p. 31 ; H. P. Pellaprat, 340 recette, op. cit., p. 8-11 ; Malgré les restrictions, le guide des repas économiques et nourrissants. Cent manières pour remplacer ce qui manque, s.l.n.d., p. 11-12 ; Repas sans viande. Cuisson sans feu, Paris, s.d., p. 15-16 [Collection « Formules et recettes »] ; Traité d’économie domestique, op. cit., p. 54-57.]].

La conservation des aliments

Les lieux de conservation habituels étaient la cave et le grenier ; ils garantissaient un endroit sec à l’abri de la lumière. On y stockait pommes de terre, légumes secs, légumes racines (carottes, navets, etc.), choux, fruits secs (noix et châtaignes). Comme techniques de conservation, la ménagère pouvait faire appel à la congélation grâce à l’utilisation de la glace, aux appareils réfrigérants qui commençaient à faire leur apparition dans les foyers, aux procédés antiseptiques que sont le sel, le vinaigre et l’acide salicylique, à l’huile, à la stérilisation recommandée surtout pour faire des conserves de fruits et de légumes, à la fumigation[[ Ce que toute ménagère doit connaître. Pour conserver les légumes, le beurre, les œufs, les viandes, etc, etc. Conseils pratiques & recettes à la portée de tous, Bruxelles, s.d., p. 1-13 ; H. P. Pellaprat, 340 recettes, op. cit., p. 58-59.]].

« Il faudra qu’on dresse, après cette guerre, un beau monument à la gloire des ménagères. La somme de fatigues et de soucis supportés par elles dans les bureaux de timbres, les randonnées de smokkelage, les files interminables chez les légumiers et les bouchers, les prodiges d’ingéniosité qu’il leur faut déployer pour arriver – malgré la pénurie du gaz – à faire cuire le pot-au-feu et assurer, avec des aliments ersatz, des repas acceptables, tout cela aura miné la santé et la résistance des plus courageuses d’entre elles »[[ G. Williot, Vendredi 13 août 1943, dans Images quotidiennes de Bruxelles sous l’occupation, Bruxelles, 1978, p. 46]].

Les livres de cuisine :

Savoir composer avec les produits disponibles sur le marché, s’approvisionner au meilleur prix tout en s’assurant la meilleure qualité, faire un maximum d’économies pour continuer à entretenir la famille ; toutes ces contraintes ont influé sur les façons de cuisiner et de s’alimenter. Les livres de cuisine de la Seconde Guerre mondiale venant en aide aux ménagères répondaient aux problèmes et préoccupations rencontrés : pénuries, restrictions, monotonie alimentaire, plaisir, économie, santé. Certains titres de ces ouvrages sont plus qu’évocateurs : « 320 recettes inédites adoptées [sic] aux circonstances actuelles », « Cuisine 1941. Pour bien manger malgré les restrictions. 70 recettes de circonstance… », « La vie à bon marché. 800 vraies recettes pour temps difficiles », « Recettes et menus de guerre », etc.

D’une manière générale, ces livres de cuisine proposaient des recettes mais également des astuces pour conserver au mieux les aliments, obtenir des ersatz, augmenter les quantités selon un procédé « miracle » et sain ou par le trompe-l’œil. Par exemple, on conseillait d’ajouter au beurre de la purée de pomme de terre ou de la purée de châtaigne, mélange que l’on étalait ensuite sur les tartines.

L’art de savoir utiliser les restes faisait également partie des dons de magie des ménagères. Le pain devenait des croûtons, de la chapelure ou un délicieux pudding. Les eaux de cuisson des légumes ou des pâtes servaient à la confection des sauces et le son de blutage de farine pour les spéculoos et le pain d’épices. Les pelures de fruits, mélangées à de l’eau bouillante, donnaient une infusion. Et le beurre rance retourne à sa première fraîcheur lorsqu’on le malaxe avec du bicarbonate de soude et qu’on le lave. On mettait également en avant le « Système D » en proposant de faire soi-même ses produits alimentaires (vinaigre, fromage, eau gazeuse, etc.)[[ 320 recettes inédites, op.cit., p. 2-5 ; Cl. Olivier, Économie, gastronomie… santé, beauté…, Bruxelles, 1941, p. 50 ; H. P. Pellaprat, 340 recettes…, op. cit., p. 13 ; Traité d’économie domestique…, op. cit., p. 3-5 ; Cuisine 1941…, op. cit., p. 4-6 ; Malgré les restrictions…, op. cit., p. 5-9.]].

Malgré la pénurie, la plupart des livres de cuisine rappelaient l’importance de bien s’alimenter et d’avoir une alimentation variée pour apporter à son organisme toutes les substances dont il a besoin (vitamines, protéines, minéraux, etc.), et surtout toutes calories suffisantes pour rester en bonne santé[[ A. Adam, L’alimentation rationnelle. Recettes économiques. Conservation économique des fruits, Verviers, s.d., p. 3-5 ; Grégoire, L’alimentation en rapport, op. cit., p. 1-16 ; Malgré les restrictions…, op. cit., p. 13 ; Cl. Olivier, Économie, gastronomie…, op. cit., p. 11-20 ; Province de Hainaut. Conseil de Perfectionnement de l’Enseignement technique (Section féminine), Recettes et menus…, op. cit., p. 43 ; Repas sans viande…, op. cit., p. 2 [Collection « Formules et recettes »].]].

Le hareng

Une pêche « miraculeuse » de hareng eut lieu dans le courant de l’hiver 1942-1943. La flotte de pêche a ramené plus de 50 000 tonnes de harengs et la même chose se produisit l’hiver suivant[[ Ch. Gilis, La campagne du hareng guai 1944-1945 (Résumé du rapport Néerlandais « Yle-haringcampagne 1944-1945 »), in Annales Biologiques II (1942-1945), Copenhague, 1947, p. 75-78.]]. La distribution se fit d’abord dans les grandes agglomérations et les régions défavorisées. Les quantités étaient telles que les moyens de transport manquaient pour les acheminer vers les populations. Grâce à ces pêches, les Belges ont pu améliorer pendant un temps leur régime alimentaire[[ 1940-1945 : la vie quotidienne, op. cit., p. 69.]]. La plupart des livres consacraient au moins une recette à la cuisine du hareng qui était, en général, assez simple à réaliser. On préparait, par exemple, une « friture de harengs frais » ou bien encore des harengs « à la daube », « fumés », « marinés », « grillés Sauce Moutarde », « salés », « à la diable », « aux haricots verts », « à la mode Nordique », à la « Maître d’hôtel », etc.[[ 320 recettes inédites, op.cit., p. 67 ; Cuisine 1941…, op. cit., p. 20 ; Province de Hainaut. Conseil de Perfectionnement de l’Enseignement technique (Section féminine), Recettes et menus…, op. cit., p. 34 ; Mille et une recettes et méthodes pour mieux manger malgré les restrictions, pour conserver les légumes, les fruits, la viande, etc., pour fabriquer soi-même de nombreux produits indispensables, Charleroi, 1942, p. 42 ; Cl. Olivier, Économie, gastronomie…, op. cit., p. 97-99 ; H. P. Pellaprat, 340 recettes…, op. cit., p. 29, p. 89 ; Province de Hainaut. Conseil de Perfectionnement de l’Enseignement technique (Section féminine), Recettes et menus…, op. cit., p. 34..]].

D. Cultiver en ville : les potagers « de guerre » à Bruxelles

Si la réponse aux difficultés alimentaires en Belgique prend essentiellement la forme d’une économie agricole dirigiste sous l’égide de la CNAA, de l’autre côté de la Manche et de l’Atlantique, la capacité à mobiliser la population pour qu’elle subvienne elle-même à ses besoins alimentaires est vue comme déterminante dans l’économie de guerre, notamment pour réduire l’inflation. C’est ainsi qu’en Grande-Bretagne, la campagne Dig for Victory (« bêchez pour la victoire »), et celle des Victory Gardens (les « jardins de la victoire ») aux Etats-Unis, se mettent en place pendant la Première Guerre mondiale et se répètent pendant la Seconde[[ Gowdy-Wigant, Cultivating Victory: The Women’s Land Army and the Victory Garden Movement, Pittsburgh, 2013, p. 131-164]]. Dans nos campagnes, pour faire face au manque, nombreux sont ceux à la campagne qui recourent à l’autoproduction en faisant de leur jardin un potager et en élevant, à la maison, poules et lapins[[ J. De Launay et J. Offergeld, La vie quotidienne…, op. cit., p. 99-100.]]. À partir de 1940, le problème de l’approvisionnement en fruits et légumes est tel que le phénomène, peu à peu, gagne la ville[[ M. Van Den Wijngaert, La Belgique rationnée, dans V. Dujardin et M. Van Den Wijngaert, La Belgique sans roi, op. cit., p. 46.]].

Les autorités ont tout intérêt à favoriser cet engouement. Sans avoir recours à une propagande de masse comparable à celles développée par les Alliés, elles encouragent alors la création de potagers en zone urbaine, en prodiguant des conseils de jardinage sur Radio Bruxelles[[ C. Rase, Les ondes en uniforme, op.cit., p. 142.]], mais aussi en ayant recours à différents acteurs. D’une part, elles font appel aux associations existantes, comme l’Œuvre du Coin de Terre. D’autre part, elles ordonnent la mise en valeur de certaines surfaces. Le 12 mars 1941, en pleine crise alimentaire, il est ainsi décidé que toute surface de gazon de plus de trente ares devra être bêchée et plantée[[ R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 60]]. À Bruxelles certains espaces publics sont ainsi transformés en potagers. Légumes, pommes de terre et rames de pois apparaissent ainsi en plein centre de Bruxelles, au Cinquantenaire, sur la jonction Nord-Midi (dont la construction est alors suspendue), dans le parc de Laeken. Enfin, certaines entreprises et administrations mettent des surfaces à disposition de leurs employés. Ce sont les employés communaux qui ont avant tout accès aux parcs publics pour y cultiver des légumes. La Société des chemins de Fer belges, par exemple, mettait à la disposition de ses employés buttes et talus à proximité des gares et des voies[[ P. Stéphany, Des belges très occupés, 1940-1945, Bruxelles, 2005, p. 171.]].

C’est alors une vague de fièvre horticole qui s’empare de la ville. On plante « partout » : dans « les jardins, les squares, les parcs ». On vend des « plants de choux, de rutabagas, des graines de maïs, du tabac » mais les acheteurs doivent déclarer leurs plantations. Les potagers sont aussi gardés la nuit pour éviter les « chapardages »[[ J. De Launay et J. Offergeld, La vie quotidienne…, op. cit., p. 99.]]. Le fumier des chevaux qui subsistaient en ville est ramassé à la moindre occasion pour fertiliser la terre. Les ouvrages éducatifs et informatifs sur le maraîchage, tels que « Un remède à l’angoissant problème des pommes de terres : les planter ou les manger ? Vous pouvez faire l’un et l’autre » se multiplient, et sont disponibles partout. La première récolte, cependant, est assez mauvaise et les résultats positifs ne se feront sentir qu’à partir de 1942[[ P. Stéphany, Des belges…, op. cit.,p. 171 ; R. Gobyn, La vie quotidienne, op. cit., p. 54, 60.]].

Si les autorités encouragent la valorisation des terrains arables en pleine ville, elles en tirent aussi avantage. Les quelques photos qui subsistent de ces vues surprenantes de citoyens, bêches à la main devant les arcades du Cinquantenaire, et d’une charrue retournant la pelouse du Parc de Laeken, ont été prises sous la censure. À travers elles, aussi, l’occupant veut montrer qu’il se préoccupe de la question du ravitaillement. En même temps, le problème du ravitaillement acquiert une place très visible, puisque l’espace public est directement investi[[ C. Kesteloot, Bruxelles…, op. cit, Bruxelles, 2009, p. 89.]].

E. L’œuvre du Coin de Terre et la Société horticole « Nos Loisirs »

La « Ligue nationale belge du Coin de terre et du Foyer-Jardins populaires », initié par l’abbé P. Gruel et par J. Goemaere en 1896, est à l’origine un mouvement coopératif et philanthropique, destiné au « relèvement moral, matériel et social des ouvrier, petits employés et fonctionnaires »[[I. Parmentier, « Inscrire des jardins dans le paysage urbain : l’expérience nivelloise des « Coins de terre » (19e-20e siecles) », à paraître dans la revue Religion, patrimoine, société en 2015 ; P. Scholliers, Food culture in Beligum, op. cit., p. 81.]]. Son antenne locale, l’Office du Coin de Terre de Bruxelles, est quant à elle fondée en 1915, et veillait à louer à bas prix des terres destinées à la culture potagère et à faciliter l’accès aux outils et engrais aux « travailleurs nécessiteux »[[ V. Coumans , Archives de la ville de Bruxelles. Inventaire n° 11. Archives de l’Assistance publique et des Affaires sociales de Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, Bruxelles, 2005, p. 20.]]. Communalisée dans l’entre-deux-guerres, elle est rebaptisée « Office des Cultures » par la commune de Bruxelles et relève alors de l’assistance publique. Des terres en friches sont annexées et la surface cultivable passe de 8 ha en 1921 à 37 ha en 1922. Les cultivateurs fondent alors la société horticole « Nos Loisirs », dont l’administration dépendait elle aussi de l’assistance publique, afin de se procurer semences et engrais à des prix plus avantageux. Dans l’entre-deux-guerres, la société est subventionnée par le gouvernement central, par la province du Brabant et par la Ville de Bruxelles. Dans le milieu des années 1930, cependant, bon nombre de terres sont récupérées par l’Etat. En 1940, elle n’est que de 37 hectares.

Avec le début de la guerre, cependant, la Ligue du Coin de Terre connaît un nouveau souffle. En 1941, face au manque généralisé, l’occupant autorise les membres de la Ligue à conserver pour leur propre consommation ce qu’ils font pousser sur leur are de terrain[[ J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, L’an 40, op. cit., p. 338.]]. Bon nombre de familles rejoignent ce que l’on nomme alors la ‘Ligue du Coin de Terre du Grand Bruxelles’. Elle compte sept sections : Anderlecht, Ixelles, Schaerbeek, Molenbeek, Uccle, Woluwé-Saint-Pierre et Bruxelles. On dénombre alors pas moins de 37 500 colons occupant une superficie de 1130 hectares, soit près de trente fois la superficie disponible au début de la guerre. La Ligue accordait un à trois ares par famille, à raison de 5 francs l’are. Pour ces foyers, c’était la possibilité de cultiver jusqu’à 120 kilos de pommes de terre, 30 kilos de haricots verts, six kilos de petits pois, soixante kilos de carottes et 36 kilos de poireaux qui s’offraient à eux[[ P. Stéphany, Des belges…, op. cit., p. 171]].

Après la libération, les sections reprirent leur indépendance. Celle de Bruxelles compte en 1944, près de 11 400 personnes pour une superficie de 65 hectares, qui est réduite à 18 hectares en 1947. La section bruxelloise de l’Office est dissoute en 1966.

F. Juifs et Tsiganes face à la pénurie ou le dilemme du ravitaillement

Le ravitaillement était, comme nous l’avons vu, particulièrement important pour maintenir l’ordre. Mais c’est aussi un excellent moyen de contrôle des populations. Les persécutions envers les Juifs, commencent, en Belgique, dès la fin de l’année 1940. Dès ce moment, l’occupant suggère d’utiliser les moments de distribution de timbres de ravitaillement pour repérer les Juifs ayant fui les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, afin d’éviter que la Belgique ne devienne « le dépotoir des juifs inquiétés en terre étrangère ». Seuls 10% des Juifs présents sur le territoire possèdent alors la nationalité belge. En 1941, la Police des Étrangers durcit ses mesures, et cherche à purger le pays des « étrangers arrivés illégalement dans le pays ».

En 1942, le Département de l’Intérieur, en concertation avec celui de l’Agriculture et du Ravitaillement fait savoir que les étrangers illégaux présents sur le sol belge n’ont pas le droit aux timbres de ravitaillement. Le ravitaillement devient alors source de dilemme. Les Juifs qui ne se sont pas déclarés aux autorités belges doivent choisir soit de régulariser leur situation pour avoir accès aux timbres, et dès lors de s’exposer aux persécutions, soit d’enfreindre la régulation, et se placer dans l’illégalité. Ils ont le choix entre essayer d’avoir moins faim mais de s’exposer aux arrestations ou de ne pas se déclarer, ce qui signifie qu’ils n’auront pas accès au ravitaillement. Par ailleurs, l’apposition, dès 1941, de la mention ‘Jood-Juif’ sur les papiers d’identité rend la population juive belge beaucoup plus repérable lors de toute démarche auprès de l’administration. À Bruxelles, ce sont entre autres des fonctionnaires affectés au ravitaillement qui sont désignés pour mettre en place l’identification des familles juives[[ F. Seberechts, Les autorités belges et la persécution des Juifs 1940-1942, dans R. Van Doorselaer (dir.), E. Debruyne, F. Seberechts, et N. Wouters, La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, 2007, p. 238-370; R. Van Doorselaer (dir.), La Belgique docile, p. 347, 551.]].

Les séances de distribution des timbres de ravitaillement, chaque mois, auprès des communes, deviennent alors un moment privilégié de « chasse aux juifs ». En 1942, à Anvers, c’est ce moyen qui est utilisé pour pister les Juifs qui ont échappé aux rafles et qui demeurent introuvables à leurs domiciles. Dans certaines communes, des populations juives déplacées sont expulsées sous motif qu’elles empêchent le ravitaillement normal de la commune parce qu’elles s’adonnent au marché noir[[ M. Steinberg, L’étoile et le fusil, Bruxelles, 2004, p. 146, p. 275, 365.]]. On saisit les documents de rationnement des patients juifs dans les hôpitaux[[ F. Seberechts, Affaires Sociales, dans R. Van Doorselaer (dir.), La Belgique docile, op. cit., p. 488.]]. En même temps, le ravitaillement des Tsiganes est de plus en plus contrôlé : la commune de Tessenderloo est blâmée pour avoir fourni une famille de « nomades de race » en tickets de ravitaillement sans autorisation préalable. À Schaerbeek, en 1943, toutes les personnes ayant déménagé pour échapper à la Gestapo sont rayées des registres de population, perdant par là leur droit à se fournir en timbres de ravitaillement[[ N. Wouters, La chasse aux Juifs 1942-1944, dans R. Van Doorselaer (dir.), La Belgique docile, p. 591, 594.]].

Ainsi, les populations les plus durement touchées par la vague génocidaire de cette funeste période, même lorsqu’elles échappaient à la famine des camps de déportation, perdaient progressivement leurs droits et se retrouvaient, au fil des mois, dans l’impossibilité légale de se ravitailler.

Conclusion

La crise qui traverse la Belgique de la fin des années 1930 à la fin des années 1940 naît de la conjoncture entre une situation agricole et commerciale qui s’est construite sur le long terme – caractérisée par la

dépendance aux importations pour subvenir aux besoins des habitants – et des événements politiques et diplomatiques extra-ordinaires ; une guerre qui traverse les continents et l’occupation allemande du territoire belge. Si la situation exposée dans ces pages diffère par bien des points de celle de notre pays à l’heure actuelle, elle nous offre, en miroir, la vision d’un pays dont la politique agricole et de distribution change brutalement. Les effets de ce changement se font sentir à tous les niveaux.

Le nouveau système, entièrement centralisé par la C.N.A.A., ne parvient pas à faire correspondre l’offre et la demande. L’énorme machine administrative ne montre que peu ou pas d’efficacité. Paysans et citoyens s’en méfient, les plans de culture ne sont pas respectés, la marchandise est détournée au profit du marché noir fleurissant. Les quantités assurées par le rationnement ne sont pas disponibles. Pour les Bruxellois, ce qui se dessine, c’est un quotidien fait de ‘plans B’, de débrouille et de petit trafic, enrichissant les uns et mettant à mal le portefeuille des autres. Ce sont les longues files devant les magasins, le lopin de terre cédé par l’Œuvre du Coin de terre, les allers-retours vers la campagne et les escapades rue des Radis, des cuisines où l’on invente ersatz et moyens de cuisson sans charbon ni gaz. C’est aussi, pour certains, avoir recours aux repas servis par le Secours d’hiver.

La pénurie stimule l’ingéniosité de tous pour se procurer des aliments et les servir du mieux qu’on peut, mêlant solidarité et recherche de profit. Si ces relations entre producteurs, administration, commerçants et consommateurs reviennent à la « normale » dans l’après-guerre, nous restons néanmoins les héritiers de cette page de l’histoire.