Il existe aujourd’hui un paradoxe : celui d’une société humaine qui n’a peut-être jamais été autant conscientisée à la menace des changements écologiques mais qui peine toujours à trouver le chemin pour parvenir à adapter, voire transformer ses modes de vie. Ce paradoxe nourrit l’inaction et le ressentiment, ce qui accroit les tensions à l’intérieur de nos sociétés. Des marches pour le climat aux Gilets verts, d‘Extinction Rebellion à Deep Green Resistance, la demande de solutions se fait chaque jour de plus en plus pressante, voire radicale. Mais ces mobilisations restent bloquées au sein d’une communauté relativement homogène, disposant d’un capital social et culturel plus élevé que la moyenne. C’est que, pour une large partie de la population, le capital économique reste le seul horizon à atteindre.

Pourtant, le monde tel qu’il se dessine à l’horizon 2050 sera radicalement différent du nôtre en raison des dérèglements climatiques et alors que le GIEC de la biodiversité (l’IPBES) tire avec force la sonnette d’alarme de l’extinction des espèces à l’horizon des prochains siècles. Soit la contrainte environnementale nous aura submergé, nous emmenant sans aucun contrôle vers une planète hostile, soit le contrôle viendra de nous-mêmes mais nous dirigera vers une autre manière de vivre et de faire société.

Si nous retenons ce dernier scénario, la question des institutions devient centrale. La tendance expertocratique voire la tentation autoritaire pourraient être perçus, par une partie de la population, comme les plus aptes à répondre aux enjeux. Les dangers de ces pistes sont connus. Repenser les institutions en envisageant l’élargissement de la démocratie reste donc la voie privilégiée pour continuer à « faire société ». Cependant, cette mutation des institutions ne touche pas que les seules structures de gouvernance. Un monde où les émissions sont limitées à +2°C et où le zéro carbone devient la règle est complètement différent de celui que nous connaissons à l’heure actuelle. La manière dont nous nous déplacerons, mangerons et habiterons nos maisons sera transformée. La façon dont nous travaillerons changera aussi, entraînant en conséquence des modifications structurelles d’un élément central de nos sociétés occidentales : l’État-providence.

Des origines de la question sociale à l’État-providence

C’est avec la naissance de la société industrielle que la question sociale émerge. Dans un premier temps, celle-ci reste coincée dans des rapports philanthropiques, l’État ne prenant guère en charge l’ensemble des enjeux sociaux. Sous l’impulsion des militants socialistes, d’intellectuels et de journalistes, la dénonciation des conditions de travail et la demande de réformes pour améliorer la condition ouvrière émergent et s’imposent au cours du XIXe siècle. Les ravages de la première grande crise économique, aux alentours des années 1870-1880, contraignent enfin les pouvoirs publics à prendre des mesures qui marquent les débuts d’une politique sociale. Classes, catégories sociales, groupes socioprofessionnels, etc., deviennent des nouveaux concepts destinés à organiser les ayant-droits et à les réunir au sein d’un même territoire national. La loi devient, au sein de cet espace, la garante du bien commun, réunissant des individus dispersés mais éligibles aux mêmes mesures de protection. La catégorisation (la loi fixe les critères) et l’identification (l’administration identifie les individus qui sont éligibles aux droits définis et ceux qui ne le sont pas) deviennent les outils nécessaires à la mise en place de ces éléments de protection sociale. La bureaucratie, l’État-nation et le capitalisme sont donc les matrices de base sur lesquelles s’organisent ces nouveaux instruments.

L’État-providence, de son côté, naît au même moment. Sous l’impulsion de Bismarck, dans les années 1880, le travail se retrouve au coeur de la protection sociale. Progressivement installé afin d’instaurer et d’acheter la paix sociale, l’État-providence devient une structure fondamentale après la Deuxième guerre mondiale. La création de nouveaux mécanismes de redistribution et de protection comme la sécurité sociale, à la sortie du conflit, complètent les dispositifs en place et proposent un nouveau contrat social. Les conflits sociaux sont institutionnalisés dans un contexte où la croissance et le compromis fordiste engagent les sociétés occidentales dans les Trente Glorieuses (1).

Créé à une époque où la croissance forte était la norme, l’État-providence fait face aujourd’hui à de nombreux défis. Assiégé depuis les années 80 par la vision néolibérale, cette structure arrive aujourd’hui à un moment clef de son histoire. De multiples propositions de réformes de la sécurité sociale se sont retrouvées sur la table au cours de la dernière décennie. Elles s’inscrivent toutes néanmoins dans une vision orthodoxe de l’économie, organisée autour de la performance, de la compétitivité et de la productivité. « Moderniser la Sécu » passe invariablement par les mêmes mesures d’allègement de la fiscalité sur les employeurs et de la flexibilisation du marché du travail, afin de créer de nouveaux emplois et assurer, par là, une relance des revenus, de la consommation, de la croissance (2). Outre le fait qu’elles répètent un mantra économique idéologiquement très situé, ces propositions omettent les transformations radicales menant le capital à se substituer au travail : la robotisation et le développement de l’intelligence artificielle pourraient, à moyen terme, amener à ce que le salaire soit fixé par la productivité des robots et leur coût de fabrication. Les humains pourraient ainsi très bien ne plus vivre de leur travail, leur(s) salaire(s) étant constamment alignés à la baisse, poussée par la concurrence des machines améliorant sans cesse leur productivité (3).

Autre élément régulièrement oublié dans ce débat : le ralentissement structurel de la croissance (4). Le lien entre croissance de l’emploi et croissance économique, déjà remis en question aujourd’hui, sera une illusion à moyen terme. La stagnation en cours et à venir nous empêchera, quoi qu’il arrive, de faire fonctionner la Sécurité sociale grâce à la croissance. À nouveau, tant la question du financement de la Sécurité sociale que celle de la manière dont la redistribution et la paix sociale sont assurés, se retrouveront en zone de turbulence.

Il serait cependant malhonnête de considérer que seules les propositions néolibérales occupent le débat actuel. De l’autre côté de l’Atlantique, le débat sur le « Green New Deal », porté par la députée américaine Alexandra Ocasio-Cortez, a fait émerger des propositions autour de la question sociale. Parmi elles, figurent la volonté d’utiliser de manière plus efficace le « talent humain », souvent sous-utilisé, ainsi qu’une meilleure intégration dans le marché du travail de personnes peu et moyennement qualifiées. Sans oublier la protection de l’environnement, présenté dorénavant comme essentiel du bien-être humain présent et futur (5). Si cette démarche est intéressante, elle reste néanmoins dans un modèle classique. Le marché du travail continue à être perçu comme l’élément principal à réformer, même si ici c’est dans le sens d’un keynésianisme vert : revalorisation des salaires et investissements dans l’éducation et dans la formation, à côté d’investissements dans l’économie verte, sans oser de profonds bouleversements sociétaux (6)

Il s’agit donc de sortir d’un débat binaire qui, finalement, semble peu adapté aux mutations en cours et à venir. Réinventer l’État-providence en incluant profondément la donne environnementale ouvre le champ à des pistes radicalement neuves. Un État social-écologique, répondant aux enjeux climatiques et environnementaux et proposant une nouvelle manière de penser la protection sociale, impose de bousculer certaines idées actuelles.

Vers l’État social-écologique

Sortir de la société du carbone doit se réaliser de manière juste, collective et apaisée. Le modèle social doit se transformer et intégrer la dimension environnementale sans accroître les inégalités. À quoi ressemblerait ce nouvel État social-écologique? Il s’articulerait autour de trois piliers : la prévention, la protection et le soutien.

Prévention tout d’abord. Le monde à +2°C sera foncièrement créateur de désordres environnementaux dont nous ne mesurons pas encore complètement tous les effets. Il est cependant acquis que les plus vulnérables seront les victimes de ces dérèglements. Le risque social véhiculé par les changements environnementaux repose trop souvent sur les plus fragiles. Ces situations se rencontrent déjà aujourd’hui, à des niveaux divers. À Bruxelles et à Anvers, les personnes les plus précaires habitent à proximité des grandes chaussées polluées et ont le moins accès aux espaces verts. En Belgique, les concentrations en particules fines seraient responsables de la mort de plusieurs milliers de personnes de manière prématurée. D’après l’OMS, une majorité des maladies contemporaines trouveraient leur origine dans des nuisances et pollutions environnementales. Comme Edwin Zaccaï le soulignait dès 2007, ces impacts peuvent être subis (du fait d’une dégradation de l’environnement ou d’une inégalité sociale, comme dans les domaines de la santé ou du logement) ou générés (par les comportements humains et les politiques adoptées(7) ). Avec l’intensification des bouleversements climatiques, cet impact va s’accroître. Dans l’autre sens, l’essor des catastrophes naturelles fragiliserait encore plus les couches précaires de la population. Perçues comme population à risque, ces catégories sociales se voient d’ailleurs progressivement exclues des mécanismes d’assurance (8). Le coût social des dégâts environnementaux pèse donc lourdement sur la Sécurité sociale, sans que l’anticipation ni la récolte de nouveaux moyens financiers ne soient assurés. Des mécanismes de protection plus poussés doivent donc être mis en place par les pouvoirs publics afin d’éviter l’aggravation des inégalités, notamment environnementales. Une mesure minimale serait d’organiser de nouveaux critères de redistribution suivant la vulnérabilité quant aux risques environnementaux. Les ménages devraient ainsi bénéficier directement de la redistribution d’une taxe carbone, sous forme d’une allocation mensuelle. Chèque climat devant servir à financer la transition des foyers, cette allocation permettrait aux ménages de réaliser des économies sur leur consommation d’énergie tout en s’alignant sur les objectifs environnementaux (9). Les individus et les ménages les plus précaires du point de vue environnemental devraient tout autant bénéficier d’allégement fiscaux de part leur exposition aux menaces environnementales. La solidarité doit palier les limites de l’assurance et s’inscrire dans la mutualisation des risques et des effets des impacts.

Le débat est aussi vif sur le fait que les inégalités sociales elles-mêmes pèsent sur les problèmes environnementaux. La course à la compétition et à la consommation pour affirmer son statut sont autant d’éléments qui contribuent à la destruction de l’environnement. Or, la société de consommation contribue largement aux mutations environnementales qui nous touchent en retour. La « cage de fer du consumérisme » doit être brisée (10).

Ce qui amène au pilier suivant : celui de la protection sociale-environnementale. La logique sociale et écologique impose la défense du bien-être des individus face aux risques environnementaux (11). Cet élément nécessite de repenser les contraintes s’exerçant contre ceux qui font peser un risque environnemental important sur la collectivité. Si le principe du pollueur-payeur est aujourd’hui bien présent dans les esprits, dans les faits il reste souvent inappliqué aux bouleversements en cours. La sécurité environnementale doit être repensée à cette aune. Le coût des risques doit être anticipé par de nouveaux modes de calculs. Cette défense passe donc par de nouvelles formes de fiscalité pénalisant les actes considérés comme nocifs pour la société. Une révolution fiscale est nécessaire où la justice environnementale se lie à la justice sociale. La réduction de la fracture fiscale entre les différents déciles en est un objectif d’autant plus pertinent que les catégories ayant les revenus les plus élevés, payant généralement proportionnellement moins d’impôts, ont souvent les comportements les plus dommageables d’un point de vue environnemental (12).

Cet impératif de protection doit aussi éviter que les mesures publiques adoptées n’impactent plus fortement les populations les plus précaires. La taxe carbone en France ou la taxe kilométrique en Belgique font l’objet de vifs débats et critiques. Vouloir contraindre les comportements des agents économiques en vue de répondre aux défis environnementaux doit se réaliser au regard de l’équité sociale. Des propositions comme la carte carbone (13), administrée par les pouvoirs publics, pourraient répondre à cette nécessité de justice sociale et environnementale. Octroyant un certain montant d’émissions de CO2 par personnes, ces cartes permettrait des échanges payants entre ceux dépassant le niveau autorisé et ceux ayant des émissions en surplus. Les émissions de CO2 augmentant en fonction du revenu, un flux financier des plus riches vers les plus fragiles serait observé, permettant une forme de justice environnementale.

Au-delà : repenser le travail

Une telle transformation de l’État social sous l’angle de la protection et de la défense des individus face aux risques environnementaux n’est toutefois qu’une étape. Sans s’attaquer au productivisme et aux configurations économiques, sociales et politiques qui y sont liées, cette refonte ne sera qu’un travail inachevé. En effet, la société techno-financière actuelle, la manière d’y penser l’économie et la redistribution ainsi que l’organisation de l’État s’inscrivent dans cette idée de production croissante et infinie. Le travail lui-même est pensé et organisé dans cette matrice : il n’est plus défini à partir de sa dimension technique (ce qu’il permet de est créer) mais bien à partir de sa dimension économique (ce qu’il permet de rapporter). Le système capitaliste lui-même impose comme définition du travail le fait que la rémunération en est une condition nécessaire et suffisante (14).Tandis que nombre de personnes sont laissées au bord du chemin, l’entrée et la sortie du marché qu’est devenu le travail sont des chemins parsemés d’embûches. Quand le travail lui-même ne devient pas aliénant. Le cadre imposé par l’économie ne laisse que peu de place à l’expression individuelle et à ce qu’Hannah Arendt appellait « l’oeuvre », c’est-à-dire celui d’un travail qui construirait non plus des biens de consommation mais des objets, fruit d’une création et destinés à durer. Dans le même temps, le travail aliéné est constamment fragilisé par l’insécurité qu’il produit. Sa pérennité n’est souvent assurée qu’au moyen de sacrifices et de renoncements. Si le travail est parfois encore vecteur d’émancipation, il s’agit souvent d’un luxe qui ne revient qu’à une faible partie de la population.

« L’action (15) », de son côté, c’est-à-dire le temps laissé à la construction d’un vivre ensemble, la liberté exercée collectivement, n’est guère reconnue. Le peu de temps libre est souvent affecté à la consommation. Cette dernière, poussée par toute une structure culturelle, enferme l’individu dans une « cage de fer », une logique du « toujours plus » travailler et consommer. Le développement du capital économique y est présenté comme le seul horizon à atteindre. Les relations à distance entre les humains – qui fondent le vivre-ensemble au-delà du cercle proche – n’existent plus ou sont transformées. Le « faire société » et les espaces de socialisation se sont peu à peu distendus, éloignés. Durant les Trente Glorieuses, des espaces de société existaient encore dans un environnement proche, comme les cafés de quartiers ou de village, les magasins de proximité, les administrations publiques délocalisées comme la poste, l’administration communale, bref divers espaces de rencontres voire de conflits. Suite à diverses pressions, au cours des dernières décennies, ces espaces ont progressivement disparu. La rentabilité, la concurrence entre les logiques marchandes et l’imposition de l’idée d’une gestion efficace des services publics ont peu à peu éloigné voire supprimé ces lieux de socialisation. La mise sur pied progressive d’une économie dématérialisée, accompagnée par la suppression des intermédiaires et la grande facilité de consommation grâce à la puissance du numérique, a accru cet isolement des individus. L’enfermement dans la consommation devient le quotidien de nombreux ménages dont certains sont dépassés par leurs comportements d’achats sans limites, et enlisés dans un surendettement dont ils ne parviennent plus à sortir.

Transformer l’État

La transformation de l’État-providence en État social-vert ne pourra donc se réaliser complètement qu’avec la sortie combinée du travail aliénant et de la surconsommation. Pour y arriver, au-delà de la protection et de la défense sociale-environnementale, il faut alors un troisième pilier : apporter un soutien à la transformation de nos sociétés, de notre économie et de la place du travail. L’État social-écologique doit intégrer les contraintes de notre époque, notamment les habitudes de vie et de consommation, très ancrées, et dont les évolutions sont souvent lentes et difficiles. Cette intégration passe par la conscientisation que le productivisme, matrice de nos sociétés actuelles, est le problème. Même teintées de vert, la productivité, la course à la compétition, la logique gestionnaire restent des obstacles empêchant la mutation nécessaire de nos modes de vie. Or, à système inchangé, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de société sans carbone ou de sauvegarde de la biodiversité ne peuvent être atteints. Il va de soi qu’écologiser la société en un seul coup n’est pas possible, à moins de vouloir provoquer un chaos social, économique et politique. Une réorganisation de l’économie, des modes de production, de consommation et des formes de l’entrepreneuriat doit dès lors se réaliser.

S’il fallait schématiser, la société économique actuelle, organisée autour d’une structure techno-financière, se caractérise par l’économie de marché fondée sur la libre-concurrence et la dérégulation des normes. L’État ne se voit concédé qu’un rôle de gestionnaire tandis que les initiatives alternatives existent en-dehors du système mais sans le menacer ou sont intégrées et donc échouent à le transformer.

L’écologisation de l’économie devrait passer par l’émergence de nouvelles sphères économiques, protégées contre les accaparements de la sphère économique classique. Les pouvoirs publics prennent tout leur sens dans l’apparition, le soutien et la pérennité de ces nouveaux modèles dans un premier temps séparés de la structure dominante

Un phasing-out progressif, séquencé, encadré est alors initié pour sortir du système qui, aujourd’hui, menace notre survie. Tandis que chacun des trois secteurs économiques se voit assigné une trajectoire de transformation, balisée par des indicateurs alternatifs ou complémentaires au PIB, des contraintes sont exercées sur le secteur classique pour le réduire et encadrer ses comportements.

Celui-ci, à savoir celui de l’économie hypercompétitive, ouverte à la concurrence internationale, doit être progressivement réorienté vers une économie circulaire et décabornée, sortant de l’extractivisme. Les outils pour y arriver sont d’ordre fiscal (taxe carbone, internalisation des externalités dans les prix de ventes, transformation des règles comptables), réglementaire (relèvement des normes de qualité des produits et des normes sociales des conditions de production) et régulatoire (régulation de la finance pour la mettre au service de la société plutôt qu à celui des rentiers). Ils demandent également une implication des pouvoirs publics pour guider les entreprises, notamment autour de la recherche. Tandis que la réduction du temps de travail permettrait de contribuer à l’amorçage de la réalisation d’objectifs environnementaux. Diverses expériences de réduction du temps de travail mettent ainsi en évidence une diminution importante de la consommation énergétique sur les lieux de travail, avec des effets indirects sur la réduction des émissions dues à la mobilité vers le lieu de travail (16). Cette première étape permettrait une verdurisation de l’économie capitaliste de marché, ouvrant des brèches dans son monopole social et économique. Il s’agit toutefois d’être conscient que ce qui n’est qu’une première étape est non seulement à largement dépasser mais que cette bulle du capitalisme vert ne peut être destinée à se maintenir. C’est sa restriction en faveur des autres secteurs qui est l’horizon. En effet, à côté de cette bulle à dégonfler, un nouveau secteur économique doit monter en puissance, organisé autour d’une économie de suffisance, valorisant les formes d’entrepreneuriat alternatifs et les productions raisonnées (17). Aux ceintures alimentaires seraient ajoutées d’autres ceintures économiques. Protégé de la concurrence internationale, ce secteur de la relocalisation serait favorisé par les pouvoirs publics, en particulier pour se développer sous forme d’économie de la fonctionnalité (dans laquelle ce qui importe n’est plus la possession d’équipements mais l’utilité qu’en ont les consommateurs). Des circuits économiques courts assureraient son financement, autour d’une culture économique à fort impact social.

Progressivement, sous la pression de politiques publiques de régulation, le premier secteur de l’économie classique régulée verrait son importance se réduire, au profit du second. Cette trajectoire n’est toutefois pas encore complète. Si l’économie de marché se retrouve transformée autour d’une nouvelle logique de marché, la marchandisation reste encore dominante dans les échanges. Or, la nécessité est précisément de dépasser cette dimension et la manière dont elle organise notamment le « travail ».

À cette transition d’une bulle classique à une bulle durable doit être ajoutée celle de la valorisation du troisième secteur réalisant le post-capitalisme. Organisé autour des initiatives de transition parfois encore expérimentales mais accélérant la transition écologique, ce secteur bénéficierait d’un soutien public particulier. Économie du don, projets d’innovations sociales et écologiques à destination locale, low tech, initiatives destinées à la création de valeurs non marchandes en seraient les principaux composants (18). Les activités sociales et intellectuelles à valeur sociale mais non rémunérées y obtiendraient le soutien public nécessaire. Ancré dans la créativité et l’expérimentation, ce secteur est celui où un revenu de base prendrait tout son sens (19).

Trop souvent, en effet, le revenu de base reste définit autour de la même logique économique, fondée sur les rapports marchands et la culture de la consommation. Si le revenu de base permet la sortie de la précarité, il reste cependant contraint dans son potentiel de déploiement. La réduction du temps de travail offre une première libération, en permettant l’exercice de nouvelles activités dans le temps libéré. Néanmoins, à nouveau, la sortie de la structure extractiviste reste un horizon à atteindre.

La relocalisation progressivement contrainte par les pouvoirs publics permet de repenser le revenu de base autour de conditionnalités d’octroi le faisant entrer dans le rapport non aliénant au travail et dans l’idéal non-extractiviste. Ces conditionnalités en serait les projets liés au non-marchand, à l’économie du don, au Care. Cet accès à un revenu digne ancré dans le bien commun pourrait faire émerger des innovations jusque là limitées voire vite épuisées par l’absence de capital de départ ou de temps réellement libre.

Cette direction, dont la dynamique doit être guidée et encadrée par les pouvoirs publics, nous entraînerait vers une nouvelle économie, fondée non plus sur l’exploitation de ressources mais sur la suffisance. L’horizon est bel et bien post-capitaliste. Ce n’est plus la recherche du profit qui organise les échanges. La valeur est réorientée vers un nouvel horizon. Créative, capable de rester dans les limites de la biosphère, réellement circulaire et même régénérative, cette nouvelle organisation de l’économie permettrait à une nouvelle société de se déployer. Cette transition positive, contrôlée, pourrait nous permettre d’échapper aux chocs que nous subirons en cas d’inaction prolongée. Elle atteindrait en outre d’autres objectifs. La transformation de l’économie permettrait d’alléger un fardeau pesant sur les épaules de l’État : déjà, le retour des investissements en faveur d’une transformation de l’économie aide à la création d’emplois durables, pour ne citer qu’un exemple. Ensuite, une économie plus juste et solidaire, organisée autour d’une réduction des inégalités, amène de nombreux effets indirects positifs dans les secteurs de la santé et de l’éducation (20). Enfin, cette transformation de l’économie valoriserait d’autres formes de créations de richesse.

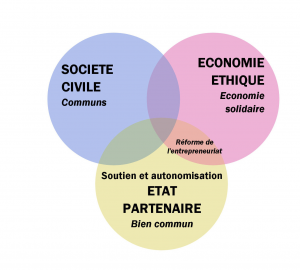

L’établissement d’un État social-écologique suppose donc une approche globale et systémique. La transformation de l’économie en est un moyen de même que la nouvelle approche redistributive autour des concepts définis plus haut. Ce nouveau visage donné à l’État doit toutefois s’accompagner d’une transformation systémique qui donne aux sphères économiques, sociales et politiques une nouvelle fonction. L’État quitte son rôle de gestionnaire pour devenir régulateur et partenaire. Le marché, quant à lui, est réenchassé (21) autour de logiques de fonctionnement éthiques, sociales et écologiques. La dernière sphère, civile, favorise de son côté l’autonomisation individuelle et collective face aux deux autres sphères, celle du marché et celle du public. La conflictualité reste de mise, chaque sphère se chevauchant, empêchant la domination autoritaire d’un système rigide. L’ensemble serait chapeauté par une nouvelle structure publique, donnant à l’État social-écologique les institutions les plus à-mêmes d’assurer ses objectifs. Il s’agit, ici, de sortir de la dualité Public-Privé pour faire émerger une organisation réorientant ce duopole et reconnaissant sur un pied d’égalité la puissance de la sphère autonome. C’est dans cette sphère que se retrouvent notamment les initiatives de transition, les Communs, les projets fondés sur les décisions collégiales, etc. Bref, une nouvelle manière de « faire » la politique, basée sur la subsidiarité horizontale et sur la transformation des institutions (22).

Représentation d’après Michel Bauwens

Faire société à +2°C

Dans ce nouveau monde qui s’impose à nous, réinventer le rôle de l’État et de sa politique sociale ne pourra faire abstraction de choix difficiles sur nos modèles économiques, redistributifs et culturels. L’État, si souvent décrié, aura encore toute sa raison d’être, ne fut-ce que pour assurer l’équité et la solidarité face aux chocs à venir. Régulateur, partenaire, il redevient robuste face aux contraintes environnementales et fait passer l’intérêt des populations avant celui de l’économie. Sans cet État protecteur, le risque reste grand de voir les initiatives alternatives être accaparées ou détruites par les projets de l’économie classique, dont les moyens de contraintes et de domination restent puissants. Cet État ne peut cependant étouffer les diverses émanations de la sphère autonome, au risque de retomber dans les travers de la bureaucratie et de la domination verticale. Cet État ne pourra s’organiser autour de la vision marxiste du pouvoir, centralisé, où l’économie et la société civile perdent toute autonomie. Il ne pourra pas non plus se concevoir comme seul partenaire de l’économie marchande. Sa réinvention est plus large. Elle touche à de nombreux domaines de notre quotidien.

Ces changements sont à réaliser. Le monde qui vient, soit celui de +2°C, bouleversera nos modes de vie. Comme le détaille un rapport récent de l’Imperial College de Londres, nos actes du quotidien comme manger, nous déplacer, travailler, habiter, etc. n’auront peut-être plus grand-chose à avoir avec ce que nous connaissons à l’heure actuelle (23). Le social devra être pleinement inscrit dans les nouvelles politiques climatiques, l’un n’allant pas sans l’autre. De nouvelles politiques visant à lutter contre la pauvreté, contre les inégalités et pour l’amélioration du bien-être de tous pourraient être décisives pour donner aux ménages les moyens de concrétiser la mutation de nos sociétés tout en restant dans un système démocratique.

Le chantier s’annonce donc titanesque, d’autant plus que les freins sont encore nombreux, notamment dans notre façon de voir les choses. Il importe donc de veiller à la mise en place d’un récit qui parvienne à rendre désirable ce futur à faire émerger. Enfin, il est fondamental de travailler au caractère juste et justifié des mesures difficiles à prendre.

(1) Gaëlle Hubert, Face à la crise : l’urgence écologiste, d’Alain Lipietz, La Revue Nouvelle, février 2010, [en ligne], https://www.revuenouvelle.be/Face-a-la-crise-l-urgence-ecologiste-d-Alain.

(2) « Le plan des employeurs pour moderniser la Sécu », Le Soir, 17 avril 2019.

(3) Charline Zeitoun, Six scénarios d’un monde sans travail, CNRS, 17 juillet 2018, [en ligne], https://lejournal.cnrs.fr/articles/six-scenarios-dun-monde-sans-travail.

(4) Kim Fredericq Evangelista, Le déclin structurel de la croissance, Etopia, décembre 2018, [en ligne], https://etopia.be/le-declin-structurel-de-la-croissance/.

(5) Joseph Stiglitz, « Des gilets jaunes à un « New deal » vert », L’Écho, 11 janvier 2019.

(6) Etienne de Callataÿ, « Non, il n’y a pas à arbitrer entre «fin du monde» et «fins de mois difficiles» , L’Écho, 18 décembre 2018.

(7) Pierre Cornut, Tom Bauler et Edwin Zaccaï (dir.), Environnement et inégalités sociales, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2007.

(8) Arthur Neslen, « Climate change could make insurance too expensive for most people – report », in The Guardian, 21 mars 2019, [en ligne], https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/21/climate-change-could-make-insurance-too-expensive-for-ordinary-people-report.

(9) Redistribution de la taxe sur le CO2, Office fédéral de l’environnement de la Confédération Suisse, 28 septembre 2018, [en ligne], https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/politique-climatique/taxe-sur-le-co2/redistribution-de-la-taxe-sur-le-co2.html.

(10) Tim Jackson, Prospérité sans croissance : la transition vers une économie durable, Louvain-la-Neuve, De Boeck-Etopia, 2010.

(11) Éloi Laurent, Le bel avenir de l’État Providence, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2014.

(12) Ilona M. Otto, Kyoung Mi Kim, Nika Dubrovsky, Wolfgang Lucht, « Shift the focus from the super-poor to the super-rich », in Nature, 28 janvier 2019, [en ligne], https://www.nature.com/articles/s41558-019-0402-3.

(13) Anne-Dominique Correa, Carte carbone : plutôt qu’une taxe, un quota pour chaque citoyen ?, Socialter, 12 juin 2019, [en ligne], http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/821/carte_carbone__plutt_quune_taxe_un_quota_pour_chaque_citoyen_.

(14) Herbert Marcuse, « Les fondements philosophiques du concept économique de travail » in Culture et société, Paris, Éditions de Minuit, 1970, p. 39.

(15) Au sens de Hannah Arendt (Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Pockett Agora, Paris, 2003).

(16) Kari Paul, « Microsoft Japan tested a four-day work week. Productivity jumped by 40% », in The Guardian, 4 novembre 2019, [en ligne], https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity.

(17) Ce sont notamment les objectifs portés par le Manifeste Kaya (Kaya, la coalition des entreprises de la transition écologique. Initiative apolitique, Groupe One, [en ligne], https://www.groupeone.be/pour-une-economie-regenerative-respectueuse-des-limites-planetaires/).

(18) Dominique Bourg, Christian Arnsperger, « Promouvoir l’expérimentation économique. Pour un revenu de transition économique », in Gouverner la décroissance. Politique de l’anthropocène III, Agnès Sinaï, Mathilde Szuba (dir.), Paris, Les Presses de Sciences Po, 2017, p. 70.

(19) Diverses expérimentations autour du revenu de base témoignent des impacts positifs que ce système génère (« Tous les revenus de base du monde », in Mouvement français pour un revenu de base, 4 octobre 2019, [en ligne], https://www.revenudebase.info/actualites/tous-les-revenus-de-base-du-monde/.

(20) Richard Wilkinson, Kate Pickett, Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous, Paris, Les petits matins, 2013.

(21) Au sens de Karl Polanyi.

(22) Jonathan Piron, Constitutionnaliser les communs, Etopia, 2017, [en ligne], https://etopia.be/constitutionnaliser-les-communs/; Samuel Cogolati, Jonathan Piron, Vers des partenariats publics-communs, Etopia, 2017, [en ligne], https://etopia.be/vers-des-partenariats-publics-communs/.

(23) Richard Carmichael, Behaviour change, public engagement and Net Zero, Imperial College, Londres, octobre 2019, [en ligne], https://www.theccc.org.uk/publication/behaviour-change-public-engagement-and-net-zero-imperial-college-london/.