1. L’Accord sur le climat de Paris, un texte de transformation économique

1.1 L’ambition climatique, un vecteur de reconfiguration de notre modèle économique

Décembre 2015, Paris. 195 États réunis à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de Paris approuvent un texte historique. Le 22 avril 2016, l’Accord de Paris sur le climat est signé par les membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Début septembre 2016, la ratification par la Chine et les États-Unis constitue une étape décisive vers l’entrée en vigueur du texte. Deux mois plus tard, le seuil des ratifications – 55 États représentant 55 % des émissions de gaz à effet de serre – est atteint.

L’Accord de Paris sur le climat s’articule autour d’un objectif central : contenir « l’élévation de la température mondiale de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels »[Paris Agreement on Climate, p.2 ; Article 2.a : « Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change ; » in [http://www.cop21.gouv.fr/en/more-details-about-the-agreement/

]]. Ce texte est plus qu’un accord sur le climat : l’ambition dont il témoigne est un vecteur de reconfiguration de notre modèle économique. Le règlement du changement climatique conduit inévitablement à une reconfiguration de notre modèle économique. Contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2°C implique mécaniquement de renoncer à l’exploitation de près de 2/3 des réserves de combustibles fossiles[[http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-Agence-internationale-de-l,41647.html

]]. Or, notre modèle de développement actuel est consubstantiellement lié aux énergies fossiles, celles-là même auxquelles il faudra rapidement renoncer si pour préserver notre climat, en maintenant la hausse des température en dessous de 2°C. Ainsi, entre les lignes de l’Accord de Paris, se dessine une nouvelle économie, post-carbone et, nécessairement, post-croissance vu les effets néfastes de la croissance matérielle et quantitative sur l’environnement et le climat. En rappelant que la lutte contre le dérèglement climatique était le combat premier et que ce combat impliquait un effort universel de maintien de la hausse des températures, l’accord de Paris a acté que notre modèle de développement ne peut s’épanouir que dans le cadre des limites environnementales.

La lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement constituent un vecteur de redéploiement économique. Nulle ambition climatique n’est imaginable sans un changement structurel de notre modèle économique. En 2030, l’Union européenne et la Belgique devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 40 et 35 %[[http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2499_fr.htm

]]. On ne peut raisonnablement concevoir que cet objectif puisse être rempli en l’état de notre structure économique. Une nouvelle donne économique s’impose. Le changement est incontournable. Pourtant, les freins politiques, sociaux, culturels sont considérables. Ils sont la conséquence d’un déficit de prise en compte du long-terme dans la décision politique et de l’influence des puissances financières qui font profit de la destruction de la planète. Mais pas seulement. Nous peinons à accélérer la transition vers une économie post-carbone et post-croissance pour des raisons qui tiennent de la force de l’inertie : nos institutions sont dépendantes d’un modèle de développement du tout-à-la-croissance, lui-même alimenté par la combustion des énergies fossiles. Nos institutions sont « programmées » dans une logique aveugle aux limites environnementales. La prise en compte nouvelle de ces limites -– dont l’Accord de Paris est désormais emblématique – conduit à réinterroger les fondements institutionnels qui font notre modèle économique et social. Comment « faire société politique » sans croissance économique ? Un « reboot » s’impose : comment créer des emplois, assainir les finances publics, financer la protection sociale et fluidifier le dialogue sociale autrement qu’en appelant à une croissance dont le plus probable est qu’elle ne revienne ? Si nous avons tant besoin de croissance, c’est parce que nos institutions sociales et économiques en dépendent. Comment, dès lors, les en rendre indépendantes ? Tant que la démonstration de la possibilité d’une croissance économique absolument découplée des émissions de GES et de l’épuisement des ressources n’aura pas été faite[[JACKSON Tim, Prospérité sans croissance. Bruxelles: De Boeck, 2010.

]], la seule voie disponible est celle d’une transformation économique et institutionnelle. Cette refondation serait alors d’une ampleur inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

À l’intersection de l’impératif climatique de transformation économique et de refonte de notre modèle social, il y a la question du travail, de l’emploi et de leur place dans la transition écologique.

1.2 Une nouvelle structure de l’emploi, à l’intérieur des limites environnementales

La place de l’emploi et du travail à l’ère de la post-croissance et de l’économie décarbonée est déterminante. Les craintes autour de l’emploi constituent un verrouillage politique de la transition écologique. La convocation systématique de la croissance comme indicateur et finalité de développement économique ; la difficulté à intégrer son dépassement malgré tous les constats d’impasse ; l’incapacité à crédibiliser un agenda de réformes visant une « prospérité sans croissance » ; tout cela tient de la difficulté à envisager des nouvelles manières de créer de l’emploi[[Dominique MEDA, « l’emploi et le travail dans une ère post-croissance », La croissance : réalités et perspectives, Actes du 21e Congrès des économistes belges de langue française, Éditions de l’Université Ouverte, Charleroi, 2015

]] dans un contexte marqué par un sentiment diffus d’insécurité professionnelle. À certains égards, les craintes autour de l’emploi, présentes chez un nombre croissant de citoyens, constituent un frein à la transition écologique de l’économie plus efficace que toutes les stratégies d’influence des lobbies financiers, qui par ailleurs alimentent méthodiquement ces craintes pour repousser toutes les initiatives visant la protection de l’environnement ou la lutte contre le dérèglement climatique.

Construire un modèle de développement libéré des énergies fossiles, une économie s’épanouissant à l’intérieur des limites environnementales, implique donc une nouvelle structure de l’emploi. Quelle pourrait être la place de l’emploi et du travail dans une ère de post-croissance?[[Isabelle CASSIERS, Kevin MARECHAL, « l’économie dans une ère post-croissance : quel projet, quelle pensée ? », La croissance : réalités et perspectives, Actes du 21e Congrès des économistes belges de langue française, Éditions de l’Université Ouverte, Charleroi, 2015.

]] La reconversion écologique de l’économie, à savoir le redéploiement de l’économie dans le cadre des limites environnementales, conduirait à une réallocation des emplois. Celle-ci se ferait en fonction de leur compatibilité avec la nécessité de préservation de l’environnement. Certaines industries et activités se développeront du fait de leur impact positif à la fois économique et environnemental. Tout comme celles qui concourent à la transformation de notre système productif (secteur des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, transports en commun, isolation des bâtiments, etc.). À l’inverse, les industries nocives à l’environnement, incompatibles avec les objectifs climatiques, devront être accompagnées sur un sentier de restructuration voire d’extinction.

1.3. La reconversion écologique sera sociale ou elle ne sera pas

La reconversion écologique consacre le développement d’activités riches en emplois. La plupart des études européennes et internationales mettent en avant un solde net positif[[Notamment : UNEP, ILO, IOE, ITUC, Green Jobs: toward decent work in a sustainable, low-carbon world, 2008, Geneva

]]. Cela signifie que la transition écologique crée globalement plus d’emplois qu’elle n’en détruit. Toutefois, ce n’est pas sans difficultés. Il est évident que l’écologisation de l’économie aura ses perdants et ses gagnants. Elle pénalisera certains groupes, certaines régions, certains secteurs d’activités. Elle conduira à des crises de reconversion, incluant des industries, des qualifications, des régions, et cela de façon accélérée par rapport aux précédentes transitions industrielles. Par conséquent, cette reconversion de l’économie doit être accompagnée. À défaut, elle aura pour conséquence la précarisation et l’exclusion du marché de l’emploi des travailleurs actifs dans les secteurs les plus émetteurs de polluants et de GES. Ceux-là même fragilisés par les dynamiques liées à la mondialisation et aux progrès technologiques.

La reconversion écologique sera sociale ou elle ne sera pas. Pour se déployer, elle doit être équitable et inclusive. À défaut, elle n’emportera pas l’enthousiasme. Beaucoup s’en sentiront les victimes potentielles. D’où l’impérative nécessité de penser de puissants mécanismes de sécurisation des parcours professionnels à même d’accompagner chaque travailleur dans ce changement de paradigme. Ces mécanismes de sécurisation sont la condition sine qua non d’une accélération de la transition écologique de l’économie. Ils doivent permettre de répondre à l’anxiété face aux mouvements et de garantir une solidarité plus forte entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent à court-terme. Pour accélérer et s’amplifier, la transition vers un modèle de développement propre et juste doit rencontrer une adhésion suffisamment forte. Celle-ci est fondamentale pour définir un cap de redéfinition à moyen et long-terme,renverser les verrouillages liés à la crainte du changement et de l’avenir et contre-carrer les stratégies d’influence des corporations qui prospèrent sur la destruction de la planète.

1.4. Transformation écologique, une mutation de l’emploi parmi d’autres

L’écologisation de notre modèle économique et la nouvelle structure qu’elle annonce ne peuvent être isolées des mutations des transformations, sans rapport direct avec la question environnementale, qui redessinent le monde du travail et d’emploi. La reconversion écologique ne peut être raisonnablement pensée toutes choses étant égales par ailleurs. Le travail et l’emploi sont l’objet d’une mutation rapide sous l’effet de la mondialisation des échanges et du développement de nouvelles technologies, notamment numériques, mais aussi d’une série de facteurs démographiques, géopolitiques et socio-économiques. L’effet cumulé de ces différents facteurs et de la transformation écologique augurent d’une ère de bouleversements importants pour les travailleurs. Il importe de les envisager ensemble, d’identifier les rapports que ces lames de fond transformatrices entretiennent les unes avec les autres, et plus particulièrement les rapports entre reconversion écologique et technologies numériques.

2. Économie numérique et emploi : vers une robotisation heureuse ?

S’interroger sur l’avenir du travail et de l’emploi du point de vue du développement des technologies numériques est un exercice difficile. Difficile, parce qu’il faut se libérer d’une forme de d’enthousiasme technologique ambiant sans pour autant sous-estimer la portée disruptive de certaines nouvelles technologies et pratiques numériques.

2.1 Le modèle économique du numérique

Il est difficile de trouver dans la littérature une définition consensuelle de l’économie digitale et de ses principes fondateurs. Dans un rapport intitulé « le numérique : comment réguler une économie sans frontières »[[Julia CHARRIE et Lionel JANIN, Le numérique. Comment réguler une économie sans frontières ?, France Stratégie, 2015, Paris

]], Julia Charrié et Lionel Janin présentent ce qui constitue selon eux les quatre spécificités de l’économie numérique : non-localisation des activités, rôle central des plateformes, importance des effets de réseau et exploitation des données massives. Gerard Valenduc et Patricia Vendramin identifient[[Gérard VALENDUC et Patricia VENDRAMIN, « Le travail dans l’économie digitale :continuités et ruptures », Institut syndical européen, mars 2016

]] les cinq traits principaux de l’économie numérique :

L’information digitalisée comme ressource stratégique. De nouvelles technologies créent une « abondance informationnelle ». Chacun de nos faits et gestes sur internet génère des données. L’ensemble de nos cartes magnétiques de fidélité recueillent des données sur les comportements des consommateurs. Par ailleurs, les outils qui permettent d’exploiter ces informations ont vu leur performance évoluer de manière spectaculaire. et permettent produire de la valeur et du profit dans une économie en réseau.

Le rendement croissant et le coût marginal zéro. Avec le numérique, les coûts de production et de distribution sont quasi indépendants des volumes produits . Le coût marginal de production est presque nul : les biens digitaux peuvent être reproduits en très grand nombre à des coûts unitaires très bas, voire nuls. Exemple : les livres électroniques en comparaison aux livres papiers. Le problème est que souvent ne sont prises en considération que les externalités de réseau positives au détriment des externalités négatives, environnementales par exemple. Enfin, on constate que les marchés des biens et services numérisés participent d’un modèle de concurrence monopolistique ou oligopolistique (ex : Google, Facebook, Linkedln, etc.). Ces acteurs occupent souvent une position hégémonique sur leur segment de marché.

L’essor de l’économie de plateforme et des marchés à plusieurs versants. Il y a marché à deux versants lorsqu’un produit ou un service est proposé simultanément à deux catégories d’utilisateurs, sur deux versants d’un marché, par le biais d’une plateforme accessible via un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Le premier versant est occupé par les consommateurs, le second par les acteurs économiques. Le financement de plateforme est assuré par un prélèvement sur les transactions effectuées entre les deux versants. Dans ce type de modèle économique, l’essentiel de la valeur créée est capté par la plateforme (ex : Uber, Amazon, etc.). Dans ce type de marché, le principe du « winner takes it all » prévaut : chaque segment est occupé par un acteur majeur voire hégémonique

Un nouveau modèle de production industrielle (« industrie 4.0 »). Ce modèle repose sur la possibilité de produire en masse des petites séries personnalisées (« personnalisation de masse ») dans un contexte de fragmentation mondiale des chaînes des valeurs et de mise en réseau de la production décentralisée. L’industrie 4.0 est également marquée par l’utilisation industrielle des objets communicants (internet des objets) et le début de l’usage de robots autonomes (intelligence artificielle).

La question de la productivité et de la rentabilité des investissements technologiques. Ces investissements sont impactés positivement par les coûts décroissants des matériels et des logiciels et leur potentielle performance croissante. Les liens entre informatisation/digitalisation et productivité font l’objet de débats vifs depuis des décennies. En 1987, déjà, Robert Solow écrivait : « You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics »[[Robert Solow, “We’d better watch out”, New York Times Book Review, July 12 1987, p.36

]] pour pointer la promesse non-tenue de l’information en matière de productivité.

Patricia Vendramin et Gerard Valenduc notent que tout n’est pas neuf parmi ces principes et tendances. Certains sont radicalement nouveaux tels que le développement de l’économie de plateforme qui constitue une véritable disruption de modèle économique. Il en va de même de la multiplication des biens et services digitalisés qui peuvent être produits et reproduits à des coûts marginaux proches de zéro grâce aux externalités de réseau positives. À l’opposé, certaines tendances ne sont pas neuves. Elles s’inscrivent dans des tendances observables depuis longtemps. Il en est ainsi du modèle industriel 4.0 qui constitue une accélération des tendances existantes en matière de mise en réseau d’une production de plus en plus décentralisée, de personnalisation des produits (et des services) et de fragmentation des chaînes de valeur au niveau global. Là où il y a du neuf c’est dans les immenses perspectives de développement de l’internet des objets et de la robotisation.

2.2 Nouvelles technologies : où sont les ruptures technologiques ?

Dans un article intitulé « New new technologies: the future and the present of work in information and communication technology »[[HOLTGREWE, Ursula. New new technologies: the future and the present of work in information and communication technology. New technology, work and employment, 2014, 29.1: 9-24.

]], Ursula Holtgrewe analyse une série d’évolutions technologiques et organisationnelles susceptibles de constituer des ruptures pour les travailleurs. La formule « nouvelles technologies nouvelles » illustre la nécessité d’identifier parmi les dites nouvelles technologies celles véritablement susceptibles d’entraîner des mutations dans le monde du travail et de l’emploi.

Les innovations techniques et technologiques ont soutenu le développement de l’économie et de la société. La première révolution industrielle (XVIIIe et XIXe siècle) s’est appuyée sur un « bouquet » technologique constitué par la machine à vapeur, la batteuse mécanique et les machines textiles. Le modèle économique de la deuxième révolution industrielle fut soutenu par le développement de l’électricité, la chimie, l’énergie, la pharmacie, l’informatique, les télécommunications. Aujourd’hui, et pour demain, quelles sont les ruptures technologiques fondatrices d’un nouveau stade de développement de nos économies ? Il est possible identifier[[Gérard VALENDUC et Patricia VENDRAMIN, op. cit.

]][[TILL Alexander Leopold, Vesselina RATCHEVA, Saadia ZAHIDI, The Future of Jobs Report, World Economic Forum, 2015

]] cinq « new new technologies » pour reprendre la formule de Ursula Holtgrewe, à savoir des technologies porteuses de ruptures dans le monde du travail et de l’emploi.

1) L’internet mobile et le cloud

L’internet mobile fait référence à la généralisation de l’internet haut-débit et de la connexion via les smartphones, tablettes et autres supports. Le développement de l’internet mobile rend possible de nouveaux modèles économiques pour les entreprises et les pouvoirs publics. Il accélère également la formulation de nouvelles organisations du travail. Le cloud fait référence au stockage massif de données dans des espaces virtuels et à la possibilité de s’appuyer sur des infrastructures dans différentes localisations. Le développement de cette technologie facilite l’accès à des applications, logiciels, données tant pour les particuliers (ex : Dropbox, GoogleDocs, etc.), les entreprises que pour leurs salariés. Le cloud impacte directement l’organisation du travail puisqu’il accélère le recours au travail à distance pour les salariés et les indépendants. Il étend la disponibilité, amenuise de fait la frontière entre travail et vie personnelle. Le cloud ouvre également des possibilités nouvelles en matière d’externalisation et de délocalisation de l’emploi

2) Le big data

La généralisation de l’internet haut-débit et le développement du cloud ont permis l’émergence d’infrastructures physiques (data-centers et interconnexions à haut-débit). Les données sont partout. Les logiciels d’extraction et de modélisation de données permettent d’exploiter de plus en plus efficacement des quantités énormes de données numérisées et de les transformer en valeur. Ce phénomène pose de sérieuses questions politiques et éthiques, notamment quant à la protection de la vie privée. De leur côté, les pouvoirs publics, tout niveau de pouvoir confondu, encouragent ce mouvement en rendant publiques leurs données. Les administrations disposent en effet d’un nombre important de bases de données qui moyennant anonymisation peuvent être exploitées utilement.

Le développement du big data a un impact très direct sur le travail. L’exploitation des données générés par les travailleurs pour accroître les possibilités de contrôle et de surveillance des travailleurs. Le big data permet ainsi l’établissement de profils de performance et l’évaluation continue des individus par rapport à des normes de performance quantitatives ou qualitatives.

3) L’internet des objets

L’internet des objets fait référence à des protocoles de communication et des systèmes d’exploitation offrant des possibilités neuves en matières d’échange de données digitalisées entre des objets munis de capteurs et senseurs, de puces ou de codes QR. L’interconnexion des objets augmente la création de valeur (ex : gestion plus optimale des stocks et de la consommation énergétique).

4) Les machines apprenantes

La nouvelle génération de robots se distingue de la précédente par des capacités à apprendre et à percevoir[[FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation. Retrieved September, 2013, 7: 2013.

]]. Les performances de ces robots ont bénéficié récemment d’importants progrès technologiques notamment en matière de mémorisation (exploitation du big data, reconnaissance des formes et de la parole, etc.). Ils peuvent adapter leur comportement en fonction du contexte et de l’analyse de leur environnement. Ces récents développements ont des champs nouveaux notamment en matière de mobilité des robots, facilitée du fait de son interaction avec des objets connectées. Les machines apprenantes et les robots mobiles sont une pièce centrale de l’industrie 4.0. Leur développement a un impact sur la manutention, la maintenance et la réparation d’infrastructures industrielles, la gestion des entrepôts, des colis, du courrier ou le réassortiment.

5) La géolocalisation

Smartphones, tablettes et ordinateurs portables disposent d’un système de géolocalisation. Ils permettent de fournir en ligne des données pour les situer, ce qui peut être créateur de valeur dans la mesure où elle renseigne sur le comportement des usagers et consommateurs. La géolocalisation concerne tant les individus que les marchandises. Elle présente un impact direct sur l’organisation du travail puisqu’elle permet la planification et le contrôle des travailleurs ainsi que le traçage de leurs tâches. Dans les métiers de la livraison, de la maintenance, de la réparation, la géolocalisation est de plus en plus centrale. D’autant plus du fait de l’interconnexion entre géolocalisation, big data, applications mobiles, internet des objets et plateformes en ligne.

2.2 Automatisation et emploi : la fin du travail humain ?

Depuis quelques années, l’espace médiatique et politique voit se succéder les analyses selon lesquelles les progrès technologies et l’automatisation qu’ils permettent condamnent à disparaître une part substantiel des emplois actuels. Les travaux de Carl Benedickt Frey et Michael A. Osborne et particulièrement leur article « The Future of Employment : how susceptible are Jobs to Computerisation »[[FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation. Retrieved September, 2013, 7: 2013.

]] ont donné un écho considérable à la thèse de l’évaporation d’une part importante des emplois actuels sous l’effet du développement de la nouvelle génération de technologies digitales. Frey et Osborne aborde la problématique du lien entre développement technologique et emploi sous l’angle de la substitution du travail par le robot : l’innovation technologique va détruire une quantité importante des emplois. Ils défendent une vision maximaliste de la substitution puisqu’ils estiment que « 47% des Américains se trouvent dans un secteur à haut risque de chômage » et que leurs emplois pourraient être remplacés par des robots ou machines « intelligentes » d’ici dix à vingt ans. Comment parviennent-ils à cette conclusion ? Frey et Osborne ont passé au crible 702 métiers en estimant pour chacun d’eux la probabilité qu’ils soient remplacés par des robots. Ils en concluent que certains secteurs sont particulièrement menacés : les métiers de la vente, les emplois administratifs, les métiers agricoles ou les transports. À l’inverse, les professions de l’éducation ou de la santé présentent peu de risques de substitution. Pour définir les probabilités de substitution, ils distinguent dans un premier temps les connaissances dites codifiables des connaissances tacites ; « la connaissance codifiée est celle qui peut être transcrite dans des procédures structurées, des raisonnements logiques, des algorithmes, des bases de données, des systèmes experts et autres méthodes de formalisation. Cette connaissance devient alors un produit commercialisable, on passe de la codification à la « commodification » de la connaissance.. Par contraste, la connaissance tacite reste liée à l’intervention humaine, elle ne peut pas être traduite dans un langage informatique, ni fixée dans un format spécifique. La connaissance tacite fait référence à des actions que l’on peut réaliser sans pouvoir expliquer complètement comment on y parvient, ainsi qu’à des aptitudes, des modes de raisonnement qui sont mis en œuvre de manière intuitive. La qualification d’un travailleur comprend toujours un mélange de connaissances codifiables et de connaissances tacites. ». Tout le propos de Frey et Osborne consiste à affirmer que les innovations technologiques récentes et leur potentiel de développement futur vont élargir substantiellement le champ des connaissances codifiables au détriment des connaissances tacites. La frontière recule, les possibilités de substitution par les robots augmentent.

Pour affiner leur analyse des risques de substitution du travail humain par les machines, Frey et Osborne distinguent les tâches selon qu’elles sont routinières ou non-routinières et/ou manuelles ou cognitives. Ils considèrent que les tâches routinières, qu’elles soient manuelles ou cognitives, présentent une grande probabilité de substitution. Par contre, les tâches cognitives non-routinières qui impliquent expertise, résolution de problèmes ne sont pas facilement codifiables et présentent par conséquent un risque moins fort de substitution. Néanmoins, la disponibilité croissante du big data et le développement des algorithmes d’apprentissage par les machines permettent une prise en charge de certaines de ces tâches : corrections des erreurs humaines, diagnostics informatisés ou le remplacement des tâches d’inspection et de surveillance par des capteurs. Pour la plupart d’entre elles, toutefois, le rapport entre le travail humain et les machines s’inscrit plutôt dans le registre de la complémentarité et non de la substitution.

Il en va de même pour les tâches manuelles non-routinières : elles ne sont pas « traduisibles » en algorithmes du fait qu’elles requièrent des capacités sensorielles et motrices trop développées, de l’intuition pratique et de l’habileté qui relèvent des connaissances tacites. Néanmoins, les progrès de l’informatisation permettent la prise en charge de certaines de ces tâches : maintenance technique, logistique, conduite des véhicules, etc.

Cette grille de lecture schématique qui distingue les différentes tâches selon leur nature pour identifier leur probabilité de substitution a fait le succès de l’approche de Frey et Osborne. Cette étude a eu un succès retentissant du fait de ses conclusions : 47 % des travailleurs américains courent le risque de perdre leur emploi au profit des robots. Mais également parce que cette approche est reproductible, et le fut effectivement, dans différents pays pour évaluer l’ampleur de l’effet de substitution causé par l’essor de la nouvelle génération de technologies digitales. Toutefois, les travaux de Frey et Osborne ont fait l’objet de critiques importantes. Il leur a notamment été reproché le déterminisme technologique de leurs prédictions qui se marque par une absence de prise en compte de la complexité sociale des processus de diffusion des innovations. Il ne suffit pas qu’une technologie soit disponible pour bouleverser un environnement de travail. Il importe que les conditions organisationnelles soient propices et matures pour voir s’y installer des technologies. Ce constat résonne d’ailleurs avec le précédent de la première révolution industrielle. À l’époque, des auteurs comme W. Cunningham notaient que la diffusion du progrès technologiques dans les modèles économiques est conditionnelle : « il y a eu beaucoup d’hommes ingénieux depuis le temps de William Lee et de Dodo Dudley, mais les conditions de leur époque ne favorisent pas leur réussite ». Pour qu’elle formate l’avenir de l’emploi et du travail, la nouvelle génération de technologies digitales a besoin des conditions sociales, organisationnelles, politiques qui la rendent possible ou la favorisent.

2.3 Les robots des années 2020 seront-ils les descendants des machines de 1820 ?

Ces travaux et l’intérêt grandissant qu’il suscite augurent d’un passage au premier plan politique de la question de la robotisation comme la question du machinisme le fut dans les années 1820-1830, obligeant intellectuels, acteurs sociaux (au premier rang desquels les syndicats) et politiques à apporter des réponses à la hauteur du défi. Les robots de ce premier tiers du XXIe siècle sont-ils les descendants des machines du XIXe siècle ? Durant la décennie 1820, le développement des machines a conduit à des fortes tensions sociales menant par moment à des « situations prérévolutionnaires »[[Patrick VERLEY, L’échelle du monde. Essai sur l’industrialisation de l’Occident, Éditions Gallimard, 1997

]]. Les épisodes de bris de machines se multipliaient dans les ateliers et les usines. Mais aussi à la campagne où l’introduction des batteuses mécaniques a engendré des violences sociales. À l’époque, les « instituts de mécanique » sont les lieux privilégiés de la propagande pro-machine. Aujourd’hui, ce rôle est joué par les acteurs dominants de l’industrie digitale (comme Google) qui inondent le débat d’un narratif vantant sans retenue ni nuance les vertus des innovations technologiques.

Durant la décennie 1840, la question des machines se réduisit à la question sociale, s’inscrivant dans le cadre plus large des conséquences de l’industrialisation sur les conditions de vie des travailleurs. L’usine a remplacé l’atelier comme théâtre principal de la production bouleversant les rapports sociaux, faisant émerger des antagonismes sociaux et politiques structurants. Pour Engels, le prolétariat naît de la destruction de l’industrie domestique par le machinisme. Les intellectuels de l’époque analysent les perturbations sociales de la période d’industrialisation et de croissance rapide qui se déroule sous leurs yeux. Certains, comme J. S. Mill, entrevoient, les pieds dans la première révolution industrielle, ce à quoi pourrait ressembler une société « post-industrielle », et déjà, post-croissante : « la survenue de l’état stationnaire, qui pour lui représente une perspective concrète dont les pays industriels sont proches, loin d’entraîner la stagnation, doit permettre de réaliser une société meilleure, plus équitable, où les inventions mécaniques opéreraient dans la destinée de l’humanité les grands changements qu’il est dans leur nature de réaliser »[[MILL, M. John Stuart. Principes d’économie politique. 1861

]]. Alors que dans les années 1820, la contestation du machinisme était au cœur du mouvement ouvrier, dans les années 1840, la défense des victimes de l’évolution économique ne conduit plus à la contestation du progrès technique en tant que tel. On considère désormais qu’il est capable de remplacer l’effort humain. En 1851, M.T.C. Banfield écrit : « Je crois pouvoir espérer qu’avant peu la plupart de ces opérations qui aujourd’hui, dépriment le physique et restreignent l’intelligence de nos ouvriers, pourront être confiées aux machines et que le seul travail pour les hommes sera celui de leur cerveau »[[M.T.C. BANFIELD, Organisation de l’industrie, Libraires Guillaumin et Cie, Paris, 1851cité in Patrick VERLEY, L’échelle du monde. Essai sur l’industrialisation de l’Occident, Éditions Gallimard, 1997

]]. Le débat se focalise alors sur le fonctionnement d’une économie qui ne fait pas participer les classes populaires au partage des gains de productivité. On passe ainsi d’une contestation des machines à une contestation de l’accès au surcroît de valeur qu’elles permettent.

Ce recours à l’histoire n’a pas pour vocation à prédire comment la problématique politique de la robotisation risque d’évoluer dans les décennies à venir. Il a plutôt pour objectif principal de montrer que la question technologique n’est pas neuve, qu’elle s’est posée par le passée avec une ampleur telle qu’aujourd’hui encore nous en percevons l’écho. Nos institutions sont nées de cette époque. Ce retour en arrière a aussi pour but de montrer le caractère politique de la robotisation de l’emploi et du travail. La première révolution industrielle démonte l’idée d’un déterminisme technologique qui voudrait que seule l’innovation technologique dicte l’agenda du changement. Elle montre par l’exemple que pour qu’un bouquet technologique puisse s’épanouir il faut que le terreau institutionnel et organisationnel soit approprié. Le machinisme a eu besoin de l’usine pour s’épanouir. L’atelier n’était plus le lieu adéquat d’une production sous-tendue par les nouvelles machines. L’exemple de la première révolution industrielle montre également que les transitions industrielles sont douloureuses, et porteuses de troubles sociaux du fait des crises de reconversion frappant régions, industries et qualifications. L’analyse de l’industrialisation de l’Occident a donné lieu à d’importants et nombreux travaux académiques. Malgré cette abondance, il est difficile d’identifier clairement une datation de cette première révolution industrielle. Cela est d’autant plus le cas pour les contemporains de cette période historique fondatrice. Qu’en déduire pour aujourd’hui ? C’est qu’il est extraordinairement difficile, pour ne pas dire impossible, de décréter que nous sommes au début d’une quatrième révolution industrielle. La radicale nouveauté des transformations qui ont lieu sous nos yeux ne pourra être confirmée ou infirmée qu’avec le recul du temps : il reviendra aux futurs historiens spécialistes du premier tiers de notre siècle de le déterminer.

2.4. Robotisation : au-delà de la peur et du fantasme

Les débats sur l’impact du développement des technologies numériques sur l’emploi opposent trois conceptions : les premiers, optimistes, considèrent qu’il s’agit d’une source d’opportunités illimitée, les deuxièmes, pessimistes, craignent une destruction massive d’emplois et la dislocation du tissu social, les derniers considèrent que les deux premiers sont victimes d’une vision déterministe de la diffusion des nouvelles technologies, et qu’en réalité, la focalisation sur le niveau de l’emploi masque l’impact restructurant de l’automatisation sur les tâches et les métiers. L’analyse des effets de l’informatisation de l’emploi dans les années 80 montre que les perspectives de diffusion des nouvelles technologies sous-estiment les contraintes organisationnelles et sociales, que les effets réels portent non pas sur le volume de l’emploi mais plutôt sur le changement de la structure de l’emploi[[Gérard VALENDUC et Patricia VENDRAMIN, op. cit.

]]. L’introduction de nouvelles technologiques n’a pas eu la peau de professions que l’on disait pourtant condamnées (par exemple, les comptables ou les secrétaires) mais qu’elle les a redéfinies en profondeur. L’informatisation a radicalement changé le contenu de certains métiers sans pour autant les faire disparaître. La discussion porte dès lors sur l’étude différenciée des conséquences de la diffusion des nouvelles technologies sur l’emploi et le travail en fonction des secteurs, des métiers et des qualifications, et en prenant compte la réceptivité du contexte à l’introduction de ces innovations.

Il est probable que l’effet conjugué des paramètres technologiques, socio-économiques, démographiques et géopolitiques conduira à la création de nouveaux métiers et de nouvelles tâches, à la reconfiguration de certains et à la délocalisation ou leur prise en charge par des machines. Il nous semble qu’une attention particulière doit être portée sur l’impact de la diffusion des nouvelles technologies sur les compétences requises dans un environnement de travail dont nul ne nie qu’il sera bien plus automatisé à l’avenir. En effet, dans la plupart des secteurs, les habitudes de travail évolueront. Néanmoins, les trajectoires d’automatisation seront spécifiques selon les secteurs, les régions, les qualifications mais aussi en fonction des décisions politiques qui seront prises en amont afin de « protéger dans le changement » et transformer ainsi les ruptures annoncées en transitions, et neutraliser les effets d’exclusion qui pourraient advenir. Ce sont les décisions prises aujourd’hui qui donneront demain raison à l’un ou l’autre conception : à savoir si l’évolution technologique donnera lieu à de nouvelles opportunités ou à un délitement du tissu social par l’exclusion d’un grand nombre de travailleurs.

2.5 Évolution des compétences requises sous l’effet de l’automatisation

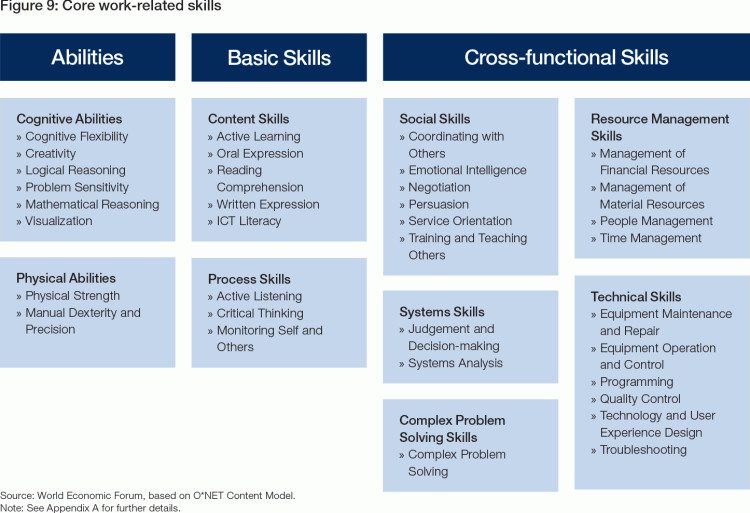

L’accélération de l’innovation technologique et l’intégration des robots et des machines apprenantes dans des environnements de travail toujours plus digitalisés conduiront à une évolution du registre de compétences requises à l’avenir par les employeurs. L’automatisation, plutôt que substituer le travail humain par celui des machines, va libérer les travailleurs de certaines tâches (les tâches routinières manuelles ou cognitives à coup sûr, et certaines tâches non-routinières) et leur permettre de se concentrer sur des nouvelles. Conséquence : les compétences devront évoluer rapidement. L’examen des transitions industrielles précédentes montre qu’il est très difficile de faire évoluer rapidement et à une grande échelle les compétences d’une population. Le The Future of Jobs[[Ce rapport présente les conclusions d’une enquête menée auprès de 371 cadres et DRH de grandes entreprises à travers le monde pour recueillir leurs visions sur le futur de l’emploi d’ici l’année 2020.

]] présente le schéma ci-dessous. Il reprend 35 compétences et aptitudes générales. Lesquelles de ces compétences risquent de voir leur importance augmenter et diminuer à l’avenir ?

Selon les conclusions de l’enquête, en moyenne, d’ici 2020, plus d’un tiers des compétences et aptitudes sus-mentionnées seront considérées comme essentielles alors même qu’elles ne le sont pas aujourd’hui. À l’avenir, compte tenu de la diffusion des « new new technologies » (big data, cloud, géolocalisation, machines apprenantes, internet mobile, internet des objets), la capacité à travailler avec des données et prendre des décisions en fonction de leur analyse sera de plus en plus déterminante dans un nombre croissant de secteurs. Les données informatisées seront les matières premières du monde qui vient. Avoir la capacité de les exploiter, les analyser, les présenter visuellement constituera une compétence critique dans de nombreux métiers.

D’ici 2020, selon l’enquête, 36 % de l’ensemble des professions auront parmi les principales compétences requises la capacité à résoudre des problèmes complexes. Toutefois, dans les secteurs qui aujourd’hui présentent un haut niveau de technicité (infrastructures, énergie), les tâches de résolution seront réalisés par des robots. Des industries telles que le secteur des TIC vont nécessiter des compétences plus complexes et analytiques. À l’inverse, en 2020, seulement 4 % des professions considéreront comme fondamentales les aptitudes physiques.

De manière générale, les compétences sociales telles que le sens de la persuasion, l’intelligence émotionnelle, les capacités de transmission des savoirs seront plus demandées que les compétences strictement techniques telles que la programmation, la manutention et la supervision technique. L’apprentissage actif, les capacités cognitives comme la créativité et le raisonnement mathématique, l’écoute active et la pensée critique représenteront des compétences plus centrales dans les métiers de demain qu’elles ne le sont aujourd’hui. La moitié des métiers qui accorderont cette centralité à ces compétences en 2020 ne le font pas aujourd’hui.

L’évolution rapide des compétences requises pose de nombreux défis pour les travailleurs, les entreprises et les pouvoirs publics. Elle force à anticiper à identifier les compétences qui ne sont pas seulement importantes aujourd’hui mais celles qui le resteront ou le deviendront à l’avenir. Toutes les professions risquent d’être concernées par cette évolution, et pas seulement les métiers qui requièrent aujourd’hui des compétences techniques. Le risque est d’être confronté à moyen-terme à un décalage entre les compétences requises et celles disponibles. Les politiques d’éducation et d’insertion doivent intégrer cette nouvelle réalité et anticiper au plus près l’évolution des compétences requises dans chaque secteur afin d’entreprendre les actions pertinentes. Par exemple, il serait contre-productif de favoriser l’embauche de jeunes apprentis dans des secteurs dont on prévoit que les compétences requises évolueront drastiquement dans les prochaines années. Ainsi, la capacité à analyser à temps l’évolution de la demande de compétences et d’en prévoir son évolution est fondamentale pour les patrons, les syndicats et les pouvoirs publics.

2.5. Impact de la digitalisation sur le travail : les nouvelles formes d’organisation du travail

En 2015, dans une étude intitulée « New forms of employment », l’Eurobond recensait neuf formes nouvelles ou émergentes d’organisation du travail, en Europe, depuis le début des années 2000. L’étude montre que ces innovations organisationnelles ont, en commun, d’offrir plus de flexibilité, soit aux employeurs soit aux travailleurs, soit aux deux. Par contre, elles se distinguent d’une part selon le type de relation entre l’employeur et le travailleur ou entre le client et le travail, et d’autre part, selon la manière dont le travail est réalisé. La majorité de ces nouvelles formes n’ont pas de liens directs avec l’essor de l’économie digitale : elles ne renvoient pas à de nouvelles pratiques professionnelles nées de l’élargissement et la diffusion de l’accès à internet, au-delà des espaces traditionnels de travail. Trois nouvelles formes d’organisation du travail s’inscrivent plus clairement dans le développement de l’économie digitale : le nomadisme numérique, l’externalisation ouverte (le crowd working) et le travail occasionnel. Ces trois innovations ont en commun de prendre place dans des lieux non-conventionnels de travail, de s’appuyer sur l’usage des nouvelles technologies et de générer de nouvelles formes contractuelles[[Gérard VALENDUC et Patricia VENDRAMIN, op. cit.

]].

2.5.1 Le nomadisme numérique

L’omniprésence de la connexion à internet permet à un nombre croissant de personnes de travailler en dehors de leurs bureaux. Ce sont les nomades numériques. Leurs outils de travail sont l’ordinateur portable, le courrier électronique et l’internet. L’occupation d’un lieu de travail fixe n’est plus une nécessité. Ils peuvent être salariés ou indépendants ou, de plus en plus souvent, les deux à la fois. Le nomadisme numérique est une pratique de plus en plus courante : en 2005, 7 % des travailleurs de l’Union européenne prestaient 25 % de leur temps de travail ailleurs que dans leur bureau conventionnel ; en 2010, ils sont 24 %[[EUROBOND, Enquête européenne sur les conditions de travail, Bruxelles, 2005

]]. Ce nomadisme est réel (mobilité physique, variation de la localisation du travail) mais il aussi virtuel lorsque la multi-localisation se joue via internet, et le développement des réunions virtuelles ou de la maintenance et de la surveillance à distance.

Toutes les professions ne peuvent pas faire l’objet d’un nomadisme numérique. Toutes les tâches de travail ne sont pas réalisables à distance et en ligne. Il se développe à la condition de rapports de travail fondés sur la confiance et l’appui d’un support technique efficace permettant des interactions fluides via internet. Le nomadisme est particulièrement développé dans les industries des TIC, de l’ingénierie. Les nomades numériques sont souvent des professionnels très qualifiés actifs dans les secteurs de la connaissance et de la gestion. Cette nouvelle forme d’organisation du travail est particulièrement valorisée par certaines entreprises dans le but de séduire une main d’œuvre qualifiée en leur offrant un cadre de travail flexible où le principe d’autonomie prévaut. Cela permet également une rationalisation des coûts et un gain de productivité. Pour les salariés, l’intérêt du nomadisme est dans la flexibilité qui leur permet une plus grande autonomie dans l’organisation pratique de leur travail, et d’ainsi pouvoir trouver un équilibre plus fin entre travail et vie privée. Le recours de plus en plus fréquent au télétravail participe de ce mouvement : se libérer d’une localisation fixe.

Quelle évaluation peut-on faire de cette nouvelle forme d’emploi ? Les conséquences du nomadisme numérique sur les conditions de travail sont-elles bénéfiques ? Faut-il en encourager son développement ? Il apparaît d’abord que les nomades numériques présentent des taux de satisfaction au travail élevés, supérieurs à la moyenne[[Gérard VALENDUC et Patricia VENDRAMIN, op. Cit., p. 35

]]. Ils se réalisent du fait de la grande autonomie de leur travail. Plus globalement, le nomadisme numérique peut rendre le marché du travail plus inclusif en permettant à des personnes qui pour des raisons de santé, de mobilité, de disponibilité ne peuvent travailler à des heures régulières. Le nomadisme numérique peut amener une forme de fluidité face à la difficulté pratique d’aller travailler loin de chez soi dans des régions où l’emploi manque structurellement. Il présente a priori un bénéfice sur le plan écologique dans la mesure où il réduit potentiellement les trajets domicile-travail, facteur important de saturation des réseaux routiers et de pollution de l’air dans les grandes villes. Toutefois, le nomadisme peut aussi se révéler excluant pour certaines personnes ; il peut fragiliser les conditions sociales des travailleurs : le développement des rémunérations basées sur les résultats, les systèmes de surveillance et de contrôle à distance, l’isolement social, la pression de l’auto-organisation, le brouillage des frontières entre vie privée et professionnelle, la disponibilité permanente épuisante. Le nomadisme numérique questionne également le cadre contractuel du salarié notamment lorsque le nomade fait face à des difficultés de santé et sécurité.

2.5.2. Le crowd working ou l’externalisation ouverte du travail

Le crowd working fait référence au « travail réalisé à partir de plateformes en ligne qui permettent à des organisations ou des individus d’accéder via internet à un groupe indéfini et inconnu d’autres organisations ou individus pour résoudre des problèmes spécifiques ou fournir des services ou des produits spécifiques, en échange de paiement ». Cette forme d’externalisation ouverte concerne principalement des « micros travaux » : design, résolution de problèmes informatiques, codage, gestion de données, traduction, réalisation d’un logo, etc. Plusieurs plateformes en ligne telles que PeopleforHour ou

Amazon Mechanical Turk se présentent comme les points de rencontre entre demande et offre de tâches de travail. Le crowd workers sont le plus souvent des jeunes personnes, étudiants ou chômeurs, cherchant à arrondir le fin de mois. Ce travail se veut être un complément.

L’externalisation ouverte du travail étend considérablement l’échelle de la mise en concurrence des travailleurs. Cette forme d’organisation du travail, quand elle prend la forme d’un concours voire d’un système d’enchères, pousse les rémunérations à la baisse. Elle met en concurrence professionnels et particuliers. Souvent, les salaires générés dans le cadre du crowd working sont très faibles, les paiements sont incertains, la participation à la plus-value est impossible. Ces travailleurs ne bénéficient pas d’une protection sociale : le travailleur agit comme s’il était indépendant et l’ensemble de ces conditions de travail sont déterminées par les termes et obligations de la plateforme. En cas de conflits il est le plus souvent perdant d’avance. Le taux de satisfaction au travail des crowd workers ne doit pas être très élevé vu la pauvreté des tâches à accomplir, leur caractère répétitif dans une situation d’isolement social et de stress due à l’auto-organisation. Ursula Huws parle de cyber-prolétariat (« Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age ») pour qualifier les travailleurs dans le crowd working. Elle voit dans le crowd working une extension de l’économie informelle permise par le développement numérique : « Une façon d’observer la croissance exponentielle récente des plateformes en ligne dans la prestation de services est de la considérer comme une formalisation de l’économie informelle, où la transparence d’un marché ouvert remplace les vieilles méthodes de bouche-à-oreille pour trouver un job, et où les paiements de la main à la main sont remplacés par des paiements en ligne qui sont traçables et qui ouvrent au moins la possibilité de prélever des taxes et de faire prévaloir l’équité. »[[Ursula HUWS, Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age, citée par Gérard VALENDUC et Patricia VENDRAMIN, op. cit.

]].

Toutefois, le crowd working a quelques atouts. L’externalisation ouverte offre à certains groupes des opportunités dont ils ne peuvent pas bénéficier autrement parce qu’ils souffrent d’un manque d’accès à l’emploi. Cette nouvelle forme d’organisation du travail est plébiscitée par certains créatifs à qui elle offre des possibilités de revenus et de mobilité.

2.5.3. Le travail occasionnel

Le travail occasionnel est une forme de travail sur appel organisé par des plateformes en ligne. L’employeur engage un salarié dans le cadre d’un contrat temporaire sans s’engager à lui fournir du travail en continu. Le salarié n’a de travail que lorsqu’il y a de la demande. Le travail saisonnier, notamment agricole, est emblématique de cette discontinuité du travail. Ce que permet la digitalisation de l’emploi c’est le développement de plateformes en ligne organisant le travail sur appel sur une échelle très importante. Elles organisent la rencontre entre une demande de travail venant des entreprises et des travailleurs en attente de travail. L’internet mobile et la géolocalisation permettent à ces plateformes en ligne de faire correspondre en temps réel demandes et offres.

Le « contrat zéro heure » en vigueur aux Pays-Bas ou en Irlande est emblématique de ces contrats d’emploi ne faisant référence à aucun volume de travail garanti. Cette nouvelle forme d’emploi se développe dans les industries en proie à des demandes continues mais variables : garde d’enfants, soins à domicile ou soutien scolaire. Les conditions de travail dans ces emplois sont marquées par un temps de travail flexible, des salaires variables avec des perspectives d’augmentation très faibles, une disponibilité du travailleurs très étendue, peu de protection sociale. Dans cette forme d’organisation du travail, la satisfaction au travail semble faible.

3. Reconversion écologique et essor de l’économie numérique : résonances et contradictions

3.1 Écologie et numérique, deux « lames de fond » transformatrices pour l’emploi

La transformation écologique de notre économie conduit inexorablement à renouveler notre modèle productif et à la restructuration de l’emploi. Ces changements doivent s’articuler avec le développement de la nouvelle génération de technologies digitales dont l’impact futur sur le volume et le contenu des emplois, les compétences et l’organisation du travail est déjà palpable. Le monde du travail et de l’emploi est l’objet d’une mutation rapide sous l’effet de ces développements technologiques mais aussi d’une série de facteurs démographiques, sociologiques et socio-économiques[[TILL Alexander Leopold, Vesselina RATCHEVA, Saadia ZAHIDI, The Future of Jobs Report, World Economic Forum, 2015

]]. La transition écologique de l’économie ne peut être pensée et investie isolement, elle doit s’articuler avec le développement de la nouvelle génération de technologies digitales. La diffusion de ces « new new technologies » qui fondent le dynamisme de l’économie numérique ne peut, à l’inverse, faire l’impasse de l’impérative accélération de la transition vers une économie post-carbone et post-croissance.

3.2 La transition écologique et numérique est-elle soutenable ?

L’avenir de l’emploi et du travail est ouvert au meilleur comme au pire : il dépend largement de nos capacités d’anticipation et de décision. Le devoir d’anticipation conduit à la nécessité de penser de manière cohérente la conjugaison de deux lames de fond transformatrices : la reconversion écologique de l’économie et son impact structurel sur l’emploi, d’une part, et la mutation du travail et de l’emploi sous l’effet du développement de nouvelles technologies numériques, d’autre part. Il reste à penser l’articulation entre ces deux dynamiques. Doit-on penser cette articulation sur un mode contradictoire ou celui de la résonance ? Dans quelle mesure, et à quelles conditions, transformation écologique et révolution numérique sont-elles contradictoires, compatibles ou résonantes ? La transition écologique et numérique de l’économie et ses impacts structurels sur l’emploi et le travail sont-ils soutenables sur le plan environnemental, social et écologique et à quelles conditions ?

3.2.1 Soutenabilité environnementale : l’économie numérique n’est pas immatérielle

Développement numérique et préservation de l’environnement indiquent-ils des directions opposées ? Faut-il choisir son camp ? Compte tenu du caractère limité des ressources, la transition écologique par l’innovation technologique (et sociale) ne constitue-t-elle pas une impasse environnementale, une forme de contradiction dans les termes ? La « high tech » nous envoie-t-elle dans le mur ?[[http://www.liberation.fr/terre/2014/07/04/la-high-tech-nous-envoie-dans-le-mur_1057532

]]

Certaines observations indiquent qu’il serait prématuré de conclure à un antagonisme irrémédiable entre transformation écologique et révolution numérique. Le nouveau modèle de production industrielle (« industrie 4.0 ») qui se développe sous l’effet de la nouvelle génération de technologies digitales représente une promesse de relocalisation de l’économie, nécessaire à la transition écologique. L’utilisation de l’internet des objets, le développement de robots et machines apprenantes, la diffusion des techniques de fabrication additive (« imprimantes 3D ») risquent d’avoir un impact considérable sur notre modèle industriel. L’une des conséquences pourrait être le maintien à l’avenir sur notre territoire de maillons de la chaîne de valeur susceptibles aujourd’hui d’être délocalisés. Une étude publiée en 2014 sur l’impact du développement de l’impression 3D[[http://www.pwc.com/us/en/industrial-products/3d-printing.html

]] sur la relocalisation de l’économie concluait que la diffusion de cette technologie dans l’appareil productif des pays développés entraînerait à terme une chute de 41% du trafic aérien et de 37% de l’activité maritime. De ce point de vue, le numérique peut apparaître comme un accélérateur de transition écologique de l’économie.

Au niveau de l’organisation du travail, le développement du nomadisme numérique, et plus particulièrement les possibilités de télétravail, constitue une nouveauté susceptible, si elle s’étendait, de constituer une avancée sur le plan écologique. En effet, prester une partie de son temps de travail à domicile permet de contribuer positivement à la préservation de l’environnement. Les avantages les plus importants sont liés la réduction des déplacements en voiture et aux coûts externes qu’ils impliquent en terme de pollution et congestion du réseau routier. Le télétravail permet aussi des économies en terme de consommation d’énergie à condition que lorsque l’entreprise l’ajuste en fonction de l’occupation ou non des bureaux[[L’impact du télétravail sur l’environnement, la mobilité et en termes socio-économique dans les grandes entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Environnement

]]. En outre, le télétravail présente une plus-value économique importante : réduire la distance de déplacement permet l’économie du temps pour se rendre au travail. Il permet de travailler de manière plus continue et une flexibilité positive tant pour l’employeur que les salariés.

Néanmoins, la thèse de la résonance entre environnement et numérique se heurte à d’importants obstacles. L’économie digitale, et les nouvelles technologies qui la portent, ne constitue pas une économie « immatérielle ». Elle participe en grande partie d’un modèle « extractiviste » en tension avec le caractère limité des ressources et la diminution des émission de gaz à effet de serre (GES). La nouvelle génération de technologies numériques demeure trop énergivore et polluante. Dans L’Âge des low tech[[Philippe Bihouix, L’Âge des low tech, Seuil, Paris, 2014

]], Philippe Bihouix plaide pour l’avènement d’une civilisation techniquement soutenable. Il voit dans les innovations « high tech » une impasse écologique qui nous mène droit vers les pénuries compte tenu du fait que les matériaux et les métaux nécessaires au développement de ces technologies constituent des ressources limitées mais néanmoins surexploités. Le moteur de la transition environnementale ne peut pas être uniquement le développement des technologies numériques mais plutôt l’innovation sociale, les changements de comportements au service desquels le développement technique trouvera tous son sens.

3.2.2 Soutenabilité sociale : favoriser l’autonomie, garantir la justice sociale

La transition numérique est-elle porteuse de progrès social ? La diffusion des nouvelles technologies (le cloud, le big data, les applications mobiles, la géolocalisation, l’internet des objets, les machines apprenantes et la robotique mobile) et les nouvelles formes d’organisation du travail qu’elles dessinent risquent de bouleverser le quotidien des travailleurs. L’essor de la robotisation, qu’elle se joue sur le mode de la substitution ou de la complémentarité, peut-elle être porteuse d’une amélioration des conditions de vie pour les travailleurs ? Pouvons-nous espérer comme Banfield en 1851 que les robots prendront à leur charge les tâches qui « dépriment le physique et restreignent l’intelligence » ? Ici encore l’avenir est ouvert, et les défis nombreux pour les conditions de travail et les relations d’emploi. Le premier défi sera celui du renforcement de la diversification des formes flexibles et atypiques de travail (nomadisme numérique, travail sur appel, crowd working).Les « new new technologies » constituent des catalyseurs de flexibilité. Face à cette tendance, le modèle social actuel du travail risque de se fissurer. L’enjeu politique est dès lors de nourrir les dimensions positives des évolutions annoncées en matière de flexibilité choisie, d’autonomie du travail et de concilier vie privée, vie professionnelle, et de prémunir les travailleurs, en particulier les moins qualifiés, de la dégradation de leurs conditions de travail (flexibilité subie, variabilité des salaires, disponibilité épuisante, absence de protection sociale). La question qui risque de s’imposer très rapidement, soucieuse d’apporter une réponse progressiste à ces enjeux, est de savoir s’il faut opter pour une stratégie de « défense des acquis » du statut des travailleurs, hérité des Trente Glorieuses, ou de lui préférer une défense en mouvement qui consiste à concevoir de nouvelles protections qui protègent dans « les crises de reconversion » sans pour autant immobiliser.

3.2.3 Soutenabilité politique : embrasser le changement, imaginer des nouvelles protections

L’avenir du travail et de l’emploi se dessinera à travers la conjugaison de deux lames de fond transformatrices : transformation écologique et développement de l’économie numérique. Leurs effets conjugués aux facteurs démographiques, géopolitiques et socio-économiques auront un impact important sur le volume et le contenu des emplois, les compétences et l’organisation du travail. Cette grande mise en mouvement va susciter inquiétudes, anxiété voire des tensions sociales importantes. Dans les prochaines années, les transformations de l’emploi et du travail et leurs conséquences sociales vont ramener cette question au premier plan politique et social. Ces changements fondamentaux sont porteurs d’un risque d’exclusion et de relégation. Ils alimenteront un sentiment d’insécurité professionnelle déjà présent aujourd’hui chez une part croissante de citoyens. Ils remettront en cause le monde social actuel du travail caractérisé par une délimitation claire des statuts et activités, et une linéarité des carrières. D’où l’urgence nécessité d’anticiper et de penser des mécanismes de sécurisation des parcours professionnels, qui constitueraient des soupapes durant les crises de reconversion frappant certains métiers, certaines compétences voire certaines régions. Ces nouvelles protections devraient pouvoir accompagner chaque travailleur dans ce changement de paradigme en lui permettant de tirer profit des opportunités nouvelles et de se protéger des nouveaux risques. Les transitions professionnelles seront le lot d’une part croissante de citoyens à l’avenir, sous l’effet cumulé de la transition écologique et numérique. Ces nouvelles protections doivent répondre à l’anxiété face aux mutations qui s’annoncent, garantir une solidarité plus forte entre les gagnants et les perdants du nouveau monde mais aussi rassurer dans la poursuite des réformes. Nous savons combien les craintes de perdre son emploi, d’être déclassé participent d’une forme de repli politique. Bien souvent, ces craintes conditionnent le rapport à l’avenir et au changement politique dans une logique de fermeture.

3.2. Une nouvelle protection sociale pour un nouveau modèle de développement écologique et numérique ?

Nul n’en sait précisément l’ampleur mais il est acquis que demain les structures d’emploi et de travail seront très différentes, voire en rupture par rapport au modèle social actuel. La radicale nouveauté des transformations qui ont lieu sous nos yeux ne pourra être lue comme le début d’une nouvelle ère industrielle qu’avec le recul du temps. Peut-être vivons-nous aujourd’hui la fin progressive d’un modèle de développement caractérisé par un type de croissance fordiste et soutenu par un bouquet technologique particulier (l’électricité, la chimie, l’informatique, les transports et les télécommunications). Le nouveau paradigme à l’horizon de ce double mouvement, écologique et numérique, constituerait alors une étape nouvelle de développement de l’économie et de la société. Ce nouveau modèle sera porté par un nouveau modèle de développement : écologique, post-carbone, post-croissance, s’appuyant sur l’exploitation des énergies renouvelables, et sur un usage mesuré de la robotique, l’internet, le big data, les objets communicants, les plateformes virtuelles et la fabrication additive.

En Europe occidentale, le bras social de la deuxième révolution industrielle était le modèle de protection sociale de l’État-Providence. La question qui se pose au regard du crépusculaire modèle de développement du tout-à-la-croissance est de savoir si une nouvelle protection sociale, à haut niveau de couverture, prendra le relais de l’État-Providence, qui semble condamné à s’éteindre avec le modèle économique qui l’a vu naître ? Il risque dès lors d’emporter avec lui les notions de plein-emploi, statut professionnel, carrière salariale continue ; tout ce qui fondait le monde social du travail dans nos sociétés.

Pour les progressistes, le chantier est considérable : penser la protection sociale de la transformation écologique et numérique. Elle ne pourra pas être l’instrument de la dégradation des conditions de travail. Elle devrait résoudre l’équation de l’autonomie, de la flexibilité et de la sécurisation des transitions professionnelles. Elle devrait faire avec la diversité croissante des situations. Elle ne pourra le faire que par l’universalisation de la protection sociale : elle sera aveugle aux statuts professionnels et aux choix de vie. Elle devra intégrer le développement accéléré de nouvelles organisations du travail (nomadisme, travail virtuel, crowd working) qui ont commun d’atomiser les travailleurs et de garantir la protection sociale de tous et l’égalité de tous les opérateurs face à l’impôt. Cette nouvelle protection sociale ne devrait-elle pas s’attacher aux personnes plutôt qu’à l’emploi ; l’objectif étant de sécuriser les transitions professionnelles auxquelles une part croissante de citoyens seront confrontés dans les années à venir en maintenant un niveau élevé de solidarité interpersonnelle ?

La nouvelle protection sociale devra protéger mieux, et plus largement, sans pour autant immobiliser ; elle permettra aux citoyens d’embrasser le mouvement sans anxiété et d’appréhender l’évolution des compétences requises comme des opportunités d’émancipation personnelle.