Introduction

Airbnb et Uber symbolisent le gigantisme marchand de l’économie collaborative, et plus particulièrement ce qu’il convient d’appeler « l’économie du partage ». Celle-ci désigne un modèle économique à vocation marchande ou citoyenne où l’usage d’un bien ou d’un service prédomine sur sa propriété. L’économie du partage c’est la location ou le prêt entre particuliers, des initiatives de partage de véhicule, d’habitats, d’outils, etc. Il s’agit de la branche la plus « chargée », et la plus rentable, de l’arbre de l’économie collaborative. Quelques chiffres peuvent en témoigner : le chiffre d’affaire mondial de l’économie du partage s’élevait à 3,5 milliards d’€ pour l’année 2013, et peut se prévaloir, en ces temps de crise, d’une croissance annuelle de 25%[[[http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0203988888474-comment-reguler-leconomie-du-partage-1072861.php]

]]. La société Airbnb – cette start-up au développement fulgurant qui permet la location de logements entre particuliers – est valorisée à plus de 40 milliards de $. Crée en 2007, Airbnb vaut désormais plus cher que la chaîne d’hotels Hyatt fondée 50 ans plus tôt… Uber Technologies Inc., la célébrissime plate-forme de « véhicules de tourisme avec chauffeur », fait encore mieux : elle pesait 18,3 milliards de $ en mai 2014 ; déjà plus que Hertz et Avis réunis (les « classiques » de la location de voitures) qui valent respectivement 12,5 et 5,2 milliards de $. Depuis juin 2014, Uber vaut près de 40 milliards de $ devenant ainsi la start-up technologique américaine la plus chère[[[http://www.bloomberg.com/news/2014-12-04/uber-valued-at-40-billion-with-1-2-billion-equity-fundraising.html]

]].

Ces quelques chiffres illustrent la profondeur de la « disruptive innovation » incarnée par ces start-up qui, en l’espace de quelques années, telles Uber et Airbnb sont devenues des multinationales en tirant profit sur de cette nouvelle donne économique permise par la rencontre des TIC et de l’économie du partage, et ce au détriment des industries « traditionnelles ». Face à cette vague immense, les acteurs établis tentent d’adapter leur modèle économique à cette nouvelle situation technologique et culturelle et/ou sollicitent l’aide des pouvoirs publics, exécutifs et/ou judiciaires, dans le but de protéger leurs intérêts voire pour certaines leurs privilèges de rente. Les sociétés de taxis et les acteurs du secteur hôtelier en appellent à la Justice et aux grandes villes européennes et américaines pour sanctionner cette nouvelle concurrence qui n’est pas soumise aux mêmes règlements qu’eux.

Il semblerait que ce ne soit pourtant que le début : le modèle économique du partage – où des « pairs » offrent ou acquièrent biens et services grâce à une plate-forme online – continuent de s’étendre à de nouvelles industries via un réseau de plusieurs milliers de start-up. Delphine Masset et Eric Luyckx ont rendu compte du périmètre de l’économie collaborative en reprenant quelques exemples classés empiriquement par concepts et sur un axe qui va de l’économie néo-libérale à une économie plus solidaire, voire à une économie des communs[[[https://etopia.be/spip.php?article2645#Quelques-exemples]

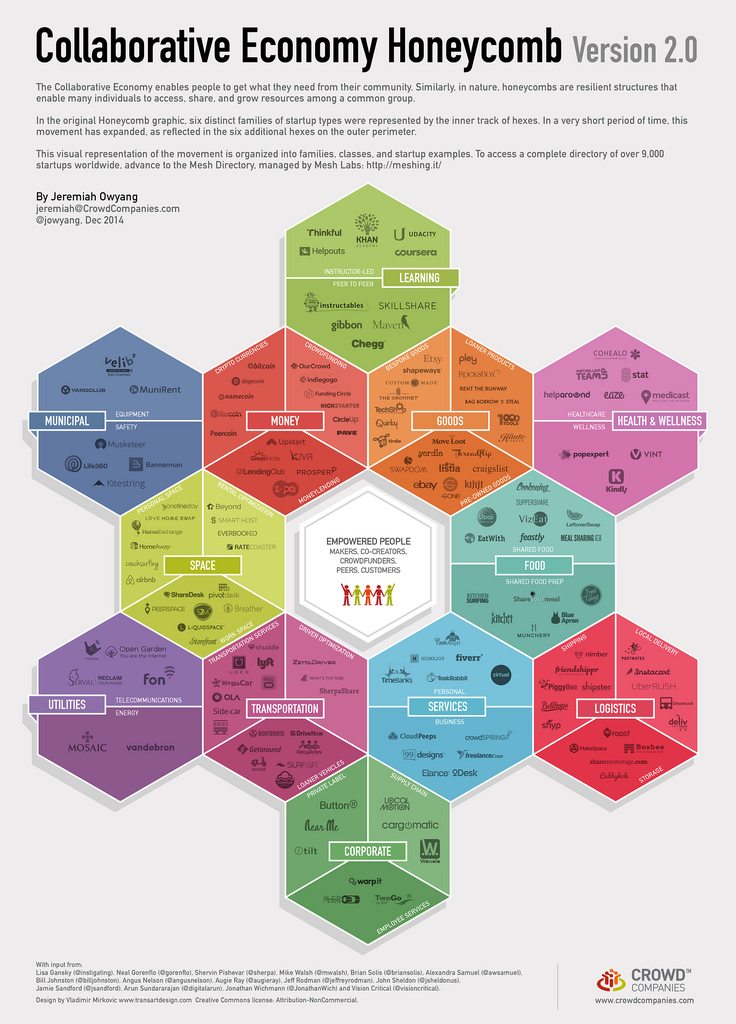

]]. De plus, l’infographie (ci-dessous) développée par Jeremiah Owyang de Crowd Companies offre également un aperçu impressionnant des « applications » actuelles de l’économie collaborative. Damien Demailly, expert de l’économie du partage à Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI-Sciences Po Paris), distingue deux grandes familles d’acteurs de l’économie du partage : il y aurait d’un côté, les initiatives marchandes qui cherchent le profit avant tout, et, de l’autre, les initiatives citoyennes qui relèvent de l’économie sociale et solidaire. Qu’en est-il de la promesse écologique de l’économie du partage ? Les pratiques de partage, qu’elles soient marchandes ou non, permettent d’optimiser l’usage des nombreux biens, de leur donner une seconde vie, de les mutualiser. Favorisant l’usage sur la propriété, ces pratiques présentent un potentiel de durabilité très important. Delphine Masset et Eric Luyckx notent en que « le potentiel d’influence positive sur le cadre de vie est énorme : comme le présente le Mémorandum d’une plateforme d’ONG flamandes[[[http://www.bewustverbruiken.be/rubriek/gedeelddoor]

]], si un cinquième des logements sous-occupés pouvaient être partagés avec un occupant supplémentaire ou un petit ménage, cela règlerait le problème de pénurie de logement en Flandre. Autre exemple, il y a déjà 7000 voitures en moins en Belgique grâce au covoiturage, et si chaque conducteur partageait sa voiture une fois par semaine, il y aurait 25% de files en moins sur les routes. Toutefois, les différents modèles de l’économie du partage ne sont pas durables par nature : la durabilité et la convivialité apparaissent le plus souvent comme un argument marketing plutôt qu’un objectif véritable. Du côté des consommateurs : le pouvoir d’achat demeure la première motivation des usagers du partage, la motivation environnementale est néanmoins bien présente.

Disruption et désynchronisation : un défi pour la régulation économique

L’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI-Sciences Politiques Paris) a publié en 2013 un rapport[[[Modes de vie et empreinte carbone – Prospective des Modes de vie en France à l’horizon 2050 et empreinte carbone, Les Cahiers du Club d’Ingénierie Prospective Energie et Environnement, Numéro 21, Décembre 2012. (En ligne: http://www.iddri.org/Publications/Modes-de-vie-et-empreinte-carbone)]

]] passionnant[[[https://www.etopia.be/spip.php?article2821]

]] intitulé « Modes de vie et empreinte carbone – Prospective des Modes de vie en France à l’horizon 2050 et empreinte carbone ». Après une synthèse brillante de l’évolution des modes de vie entre 1960 et 2010, et avant de « raconter » cinq scénarios possibles sur l’évolution de la société à l’horizon 2050, les auteurs identifient des dynamiques sociales déjà à l’œuvre aujourd’hui et susceptibles de se développer plus largement dans les prochaines décennies. Parmi celles-ci, l’impact de l’accélération temporelle sur les individus, l’économie et la politique occupe une place centrale. Pour Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand, l’accélération sociale[[[Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, La Découverte, series: « Théorie critique », 2010, 474 p.]

]] est la principale caractéristique de la modernité et de la mondialisation. Le sentiment de pénurie de temps est et sera à l’avenir un moteur puissant d’adoption de comportements alternatifs, en rupture avec le consumérisme. Hartmut Rosa démontre que l’accélération temporelle produit une série de désynchronisations problématiques tant sur le plan individuelle que sur le plan politique et socio-économique. Sur le plan collectif, nous constatons d’ores et déjà une désynchronisation croissante entre, d’une part, la fulgurance des évolutions économiques, scientifiques et techniques et la lenteur de l’évolution des instruments du droit et de la politique. Uber et Airbnb sont aussi le nom de cette désynchronisation : l’évolution de l’internet a augmenté considérablement l’échelle des possibilités de l’économie du partage qu’elle soit marchande ou citoyenne ; les instruments fiscaux, les règles administratives, les règles de la concurrence, les dispositions du droit du travail semblent de plus en plus obsolètes au regard de la fulgurance de cette évolution technologique. Cela allant trop vite, l’Etat apparait plus que jamais comme un géant entravé, largué par l’accélération technique, dépassé par le bouleversement d’échelles que représente la mondialisation. Et cela n’est pas sans conséquences : d’une part, cette désynchronisation entre fulgurance technologique et lenteur administrative légitime et renforce l’efficacité du discours néolibéral pour qui le droit et la politique constituent en soi des freins à l’évolution de la société et à ce qui apparait être son indicateur exclusif : la croissance économique, et d’autre part, cette désynchronisation délégitime la capacité du politique à répondre efficacement aux problèmes contemporains, et ce faisant elle augmente l’indifférence, la défiance et l’hostilité des citoyens à l’égard de l’Etat, du politique et de ses mandataires. L’Etat étant incapable de régler les problèmes, le marché ne sera que mieux faire, ce qui légitime d’autant plus les entreprises de dérégulation comme réponse à la désynchronisation ; l’Etat parait trop lent, trop lourd ; à l’inverse, les entreprises paraissent plus flexibles, plus agiles : elles s’adaptent plus facilement au nouvel environnement, il n’y aurait donc qu’à les laisser faire… Plus largement, l’accélération sociale appelle à la fois des nouvelles manières de vivre et de faire société et une manière nouvelle de réguler les activités économiques qui mettent dos-à-dos, l’Etat « gendarme » qui interdit pour se donner un sentiment de prise sur les événements et l’Etat « dérégulateur » qui au nom de la liberté du marché s’attache à lever les barrières à une concentration croissante des richesses et à la destruction des ressources naturelles.

Réguler autrement : libérer les initiatives citoyennes, encadrer l’économie marchande du partage

La fulgurance de l’évolution de l’économie du partage et le développement de plateforme gigantesque et marchande telle qu’Uber et Airbnb entrainent des réactions de la part des pouvoirs publics pressés par les industries « traditionnelles » qui voient leurs intérêts menacés par l’irruption de cette nouvelle concurrence. Les villes de Barcelone, Paris, Bruxelles, San Francisco réagissent-elles du fait du lobby des hôteliers et des sociétés de taxis où veulent-elles simplement faire respecter les règles du jeu en matière de concurrence, de droit social et de fiscalité ? Leurs approches sont différentes comme l’est également l’approche de Uber et Airnbn : le premier tente de braver les règles et semble vouloir faire dans pouvoirs publics d’efficaces publicitaires tandis que le second désire de trouver un modus-vivendi avec les autorités et les opérateurs traditionnels.

De manière générale, cette situation de « disruptive innovation » est propice à la tentation nostalgique du bon vieux dirigisme étatique, qui n’est dans le fond que l’envers – et non le contraire – du néolibéralisme, a fortiori quand les autorités publiques défendent de facto des intérêts corporatistes qu’on a peine à imaginer en résonnance avec l’intérêt général… Nombreuses sont les villes européennes qui comme la Région bruxelloise[[[Le vendredi 12 décembre 2014, le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet, annonce qu’il se joint à la plainte déposée par le Front commun des taxis de Bruxelles contre UBER. Une série de mesures a également été annoncée : l’Appel à des huissiers de justice pour constater les infractions afin de dresser des procès-verbaux et confisquer les véhicules ; la surveillance du site internet d’UBER via la Computer Crime Unit ; et la demande à Google et à Apple Stores de désactiver l’application. En parallèle, Pascal Smet rappelle la nécessaire modernisation du secteur des taxis qu’il voit comme un secteur complémentaire des transports en commun]

]] ont fait le choix de faire respecter les règles établies – qui profitent aux acteurs traditionnels de l’économie classique – plutôt que d’imaginer et de fixer des nouvelles règles plus conforme à la réalité d’une économie mixte. Cet effort d’innovation est pourtant nécessaire : d’une part, pour favoriser le développement de « la part lumineuse » de l’économie du partage, à savoir les nombreuses initiatives citoyennes qui créent au quotidien un nouvel espace collaboratif et autonome tant vis-à-vis du marché que l’Etat, et d’autre part, pour encadrer l’économie marchande du partage, et particulièrement ses opérateurs gigantesques. Favoriser le développement des initiatives collaboratives citoyennes c’est d’abord supprimer les obstacles administratifs qui enraillent leur développement qui concrétise la transition vers une société plus libre, plus ouverte, plus sobre, plus juste et plus respectueuse de la nature. Encadrer l’économie marchande du partage dont Uber et Airbnb sont les acteurs les plus emblématiques c’est concevoir des nouveaux instruments d’intervention de l’Etat dans une sphère économique plus diversifiée que par le passée. Cette réflexion doit rencontrer trois nécessités pour encadrer l’économie du partage sans la corseter : primo, toute activité économique aussi partagée soit-elle doit contribuer à la solidarité (via le paiement de taxes et d’impôts) et au financement de la sécurité sociale, et cette contribution doit en conséquence « ouvrir » des droits sociaux (assurance maladie, assurances chomâge, etc.) ; secundo, un cadre juridique nouveau doit permettre l’encadrement des échanges économiques entre particuliers dans le respect de la protection de la vie privée ; tertio, un nouveau statut doit être conçu et correspondre à la réalité particulière des activités ponctuelles du partage. Ce statut doit permette aux « collaboratifs » d’engranger des revenus complémentaires, de contribuer à la solidarité, et de s’ouvrir des droits qui leur assurent une protection sociale.