Les écologistes doivent s’écarter des argumentaires alarmistes et moralisateurs pour aborder la question du changement climatique d’une manière plus inclusive et plus politique.

L’écologie politique semble confrontée à un curieux paradoxe. D’une part, elle est de manière générale perçue avec sympathie. D’autre part, elle inquiète en invoquant rituellement un futur terrifiant. Souvent, elle fait entendre des propos relatifs à notre planète qui, vulnérable et aux limites intangibles, est menacée d’être détruite par l’action prédatrice de l’homme, par l’épuisement, par la pollution.

Il est devenu scandaleux, voire obscène, de mettre en doute de tels faits, surtout depuis le succès mondial remporté par le film « Une vérité qui dérange » d’Al Gore et depuis les plus récents rapports du GIEC sur le climat. La vérité selon Gore est que l’activité humaine met en péril la survie de notre civilisation et même, la simple habitabilité de notre planète. Aussi la lutte sans merci contre le changement climatique devient un objectif moral premier et même un devoir d’ordre spirituel. Le réchauffement climatique nous impose, selon Gore, une certitude morale comparable à celle qui animait un Lincoln dans son combat contre l’esclavage ou un Roosevelt combattant le fascisme. Comme le confirme le publiciste britannique Georges Monbiot, nier le changement climatique équivaut à nier l’holocauste ou à affirmer que la betterave rouge guérit du Sida.

Ces dernières années ce consensus a été battu en brèche par l’arrivée d’une mouture nouvelle de climatosceptiques. Initialement leurs prises de position étaient tellement éloignées de celles du monde scientifique qu’elles n’étaient pas prises au sérieux. Cependant en novembre 2009, deux ans après qu’Al Gore et le GIEC se soient partagé le Prix Nobel de la Paix, le « Climategate » éclate : la divulgation de courriels émanant de climatologues réputés, britanniques et américains, laisse entendre qu’ils auraient passé sous silence des données gênantes parce qu’elles diminueraient le caractère urgent du message des écologistes et environnementalistes. En outre, on aurait découvert des erreurs dans le rapport même du groupe de travail n°2 du GIEC : de petites exagérations qui, là aussi, tendraient à gonfler le caractère dramatique, mais non justifié d’un point de vue strictement factuel, des conséquences du changement climatique.

Discours de crise et de catastrophe

Les climatosceptiques accusèrent le GIEC de faire montre de trop de certitudes fondées sur la science et attaquèrent le mantra que « la vérité scientifique est établie ». Les catastrophes et les crises évoquées dans le discours ne se vérifieraient pas dans les faits ; fruits de manipulations, elles serviraient les intérêts des climatologues et des militants de gauche. Les changements climatiques existeraient depuis toujours et les solutions qu’offre la technologie actuelle ainsi que des incitants économiques existants pourraient apporter des réponses efficaces. Le discours alarmiste serait un épouvantail qu’agite un lobby de gauchistes moralisateurs, friands de catastrophisme, tentant ainsi de pousser à l’interventionnisme de l’État afin de réduire la liberté d’entreprise et la liberté de consommer.

Comme on pouvait s’y attendre, ce sont alors les politiciens et les médias populistes qui sont montés au créneau. Le documentaire de Channel Four La Grande Escroquerie du Réchauffement Climatique (2007) a sans plus attendre appliqué un effet miroir à l’argument-choc que le film propagandiste d’Al Gore avançait comme la « vraie cause » du changement climatique : le contre-argument de l’activité de l’astre solaire. En Une du quotidien allemand Bildzeitung un article s’intitulait « Die CO2 Lüge » « le mensonge du CO2 ». Un membre du Tea Party proclamait : « Le changement climatique est une belle escroquerie. Le climat est une chose trop compliquée, même pour nos ordinateurs. Les modèles des scientifiques sont trop complexes et ils sont tendancieux. Mon père a quitté l’Oklahoma à cause de « Dust bowl » (Le Désert de Poussière) bien avant l’utilisation massive de pétrole et la venue des SUV » (NRC Handelsblad 27.7.11).

Une autre manière de discuter du changement climatique

Je fais le pari que nous pouvons sortir de l’impasse du débat sur le climat si nous avons l’audace d’admettre un degré plus grand d’incertitude. S’il faut admettre que les politiques climatiques sont souvent exprimées en termes d’impératifs catégoriques, on peut tout aussi bien rétorquer aux climatosceptiques que chez eux la rigueur intellectuelle n’est pas la qualité majeure. Leur scepticisme est hautement sélectif et opportuniste : ils agissent en fait comme des militants de l’athéisme qui n’auraient d’autre objectif que de jeter le discrédit sur la théologie environnementale. Si l’on peut reprocher au GIEC de n’avoir pas été assez attentifs à l’éthique du scepticisme systématique, de nombreux climato-sceptiques autodidactes se fixent avec délice sur les seules erreurs mineures du rapport pour pouvoir proclamer que le GIEC a complètement échoué.

Dans un livre récent intitulé Am Ende der Gewissheiten (la Fin des Certitudes) (2011) le scientifique écologiste Frank Uekötter dit également ses préoccupations à propos des «mystérieuses auto-certitudes» de la mouvance écologiste qui donne bien trop de réponses et ne pose que trop peu de questions. Il se montre en faveur d’un changement d’atmosphère, « de climat, dans le débat sur le climat » ; ce débat a besoin d’un niveau d’auto-critique et de réflexivité plus élevé. La « monoculture » des écologistes a la fâcheuse tendance de dresser des remparts pour s’isoler de toute critique et de se repaître alors d’alarmisme, de pathos sans fondement et d’une constante grave inquiétude. La mouvance écologiste doit, encore et toujours, apprendre à écouter au lieu de proclamer ses vérités sacrées.

Une « politique environnementale de l’incertitude » aborde le futur comme un édifice à construire, qui doit être planifié et réfléchi avec prudence dans une attitude flexible qui permet d’improviser et qui est ouverte au dialogue permanent avec ceux qui pensent différemment.

Une large gamme de différences

Pour échapper aux certitudes de l’environnementalisme de « gauche » face aux certitudes en miroir des climatosceptiques de « droite », il faudrait nuancer plus finement ce qui les différencie et étaler plus largement la gamme des différences. Dans cette controverse, le répertoire de chaque côté contient des éléments radicaux et d’autres plus modérés qui non seulement diffèrent sur la nature même du changement climatique mais aussi sur l’intensité avec laquelle ils font appel aux vérités établies et à des preuves empiriques solides.

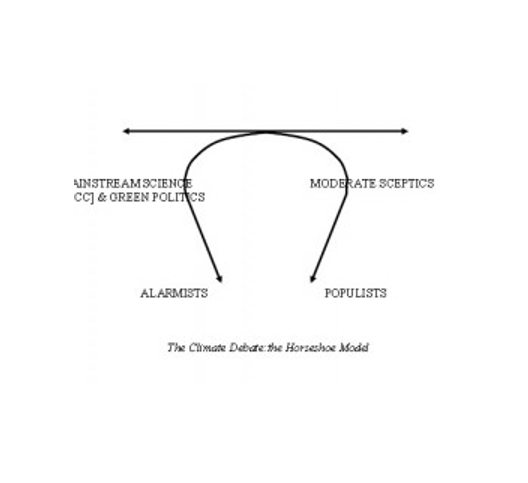

A partir de là, on peut établir un schéma graphique du débat sur le climat qui distingue quatre prises de position, dont deux modérées et deux extrémistes, qui se situent sur une courbe en forme de fer à cheval : 1.alarmiste ; 2. science de climat dominante et politique écologiste majoritaire ; 3. sceptiques modérés ; et 4. populistes négationnistes du changement climatique.

La moitié supérieure du fer à cheval est la zone de modération et de relative incertitude tandis que la moitié inférieure représente la zone de certitude radicale. Il est important de ne pas amalgamer les positions 1 et 2 et il est tout aussi important de garder à l’esprit les différences significatives entre les positions 3 et 4. Alors que l’alarmisme climatique (1) et le populisme négationniste (4) apparaissent comme irréductiblement opposés, ils sont relativement proches par leur inébranlable assurance militante et leur tendance à discréditer et même démoniser leurs contradicteurs (les extrêmes se touchent)[en français dans le texte]. Précisons encore que le graphe du fer à cheval décrit un continuum sur lequel toutes les positions intermédiaires trouvent leur place. Al Gore ainsi que des ONG telles Greenpeace, Les Amis de la Terre, le WWF etc. se situent entre 2 et 1. Actuellement l’interaction la plus intéressante concerne les répertoires des modérés : les échanges entre 2 et 3 pourraient bien être notre meilleur atout pour revivifier la pensée politique et l’action écologiste.

Si l’on se déplace sur la courbe du fer à cheval depuis le bas à gauche jusqu’au bas à droite il y a une amplification de cette conviction qu’il n’est pas vrai qu’un changement climatique nous menace et que l’homme (c.a.d. les rejets de CO2 dus à l’industrialisation) ne peut pas être tenu comme en étant le coupable principal et qu’il est dès lors exonéré du poids de sa responsabilité. Sur cette ligne, le pessimisme climatique et les convictions relatives aux limites de la croissance s’atténuent progressivement à l’inverse de l’optimisme croissant avec lequel on voit la capacité du capitalisme de marché, de la croissance économique et de l’inventivité technologique pour toujours trouver la solution aux problèmes. Le rejet des théories sur l’impact des gaz à effets de serre tend à étouffer dans l’œuf toute proposition pour révolutionner l’actuel système productif ou pour induire une réflexion morale sur la mentalité du « toujours-plus » et des comportements gaspilleurs. Il y a dès lors un enthousiasme déclinant pour les régulations émanant des gouvernements ou pour leurs tentatives visant à inciter (ou dissuader) le citoyen à adapter son mode de consommation.

Se déplacer sur la courbe

Sur le graphe du fer à cheval nous pouvons suivre des glissements dans les positions. Un exemple est celui que donne le climatosceptique Bjorn Lomborg qui, dans son livre le plus récent Solutions intelligentes (2010), semble bien avoir radouci sa position sur la science du climat et du GIEC. Il réaffirme néanmoins ses conclusions antérieures sur, d’une part, la solution pour réduire les émanations de carbone au travers des seules procédures Kyoto qu’il juge inefficaces et, d’autre part, sur la nécessité de s’attaquer directement à des problèmes mondiaux urgents, comme le SIDA, la pauvreté, la malnutrition et les maladies plutôt que de faire le détour, bien plus onéreux, de politiques climatiques. Un autre remarquable glissement, mais dans l’autre direction cette fois, est celui fait récemment par le journaliste environnemental Mark Lynas. Après qu’il ait publié des livres alarmistes tels Marée Haute (2004) et Six Degrés (2007), il prend une position plus optimiste et technocratique dans son récent ouvrage The God Species, (Les Espèces de Dieu) (2011). Dans sa nouvelle manière de voir, Lynas estime que le réchauffement climatique n’a rien à voir avec la surconsommation, les normes et les valeurs, l’idéologie ou le capitalisme. Pour lui, on peut aisément en venir à bout à l’intérieur du système économique existant. Ce qu’il nous faut, c’est « une remédiation technologique appliquée à l ‘économie entière ».

La position alarmiste est suffisamment représentée par des livres aux titres terrifiants comme La Vengeance de Gaia de James Lovelock ou Heat (Chaleur) de George Monbiot ou La Dernière Génération de Fred Pearce. Tous datent de 2006. Depuis la publication de son article « Scream Crash Boom » en 2005, l’ancien directeur de Greenpeace Paul Gilding trouve également sa place bien haut sur la toise de l’alarmisme de crise. Il affirme dans son livre récent The Great Disruption (La Grande Perturbation) (2011) que la situation est désespérée parce que la crise climatique est désormais inévitable et qu’il faut dès lors que nous nous mobilisions comme pour une guerre. Pour cette « guerre contre un degré » (ainsi nommée parce qu’une augmentation de deux degrés serait une catastrophe), il faudrait nous inspirer des expériences de mobilisation anglaises et américaines de 1939-1940.

Abandonner le langage guerrier

Un tel langage guerrier n’est pas exceptionnel dans la mouvance écologiste. Dans sa recherche d’auto-suffisance et de capacité de résilience au niveau local, le mouvement des Villes en Transition trouve l’inspiration dans l’austérité, la recherche d’autarcie et ce sens de la communauté qui prévalait en Grande-Bretagne lors des années de guerre. La parlementaire britannique et membre dirigeant du Green Party Caroline Lucas a récemment co-signé (avec la NEF, New Economics Foundation) un pamphlet intitulé The New Home Front qui en appelle à « l’esprit de guerre du peuple britannique » pour faire face « à la pire menace que la Grande-Bretagne a jamais dû affronter ». Le directeur du réputé Institut Allemand de Recherche sur le Changement Climatique de Potsdam (PIK) approuve que l’on dise que la protection du climat n’est possible que « dans le cadre d’une économie de guerre ». Et même Stavros Dimas, ancien commissaire pour l’environnement est allé jusqu’à affirmer (en 2007) qu’il y a lieu de s’engager dans rien moins qu’une « guerre mondiale » contre le changement climatique.

Différencier les scepticismes

Ces exemples illustrent que tant la science dominante en matière de climat que l’écologie politique se laissent aisément séduire par les sentiments alarmistes et la rhétorique guerrière. Il n’en reste pas moins qu’il est essentiel de ne pas confondre les positions 1 et 2. Il est tout aussi essentiel de garder à l’esprit les différences entre le populisme climatique militant (4) et le scepticisme modéré d’auteurs comme Lomborg, Lynas, Ganteför, Vahrenholt et Crok (3). Aucun de ceux-ci ne nie que le globe terrestre se réchauffe, que cela est en grande partie causé par les émissions anthropiques des gaz à effet de serre et que l’absence d’intervention aurait des conséquences sérieuses pour l’espèce humaine. Cependant ils refusent de croire que les changements climatiques puissent signifier la fin de la civilisation ou pire encore : la destruction totale de notre planète.

De ce fait, un consensus assez large existe entre les positions 2 et 3 sur la réalité du réchauffement climatique lui-même (qui se situe actuellement à 0,8 C°) et sur le fait que le CO2 provoque du réchauffement. Il y a par contre beaucoup moins de certitude sur la manière précise avec laquelle les gaz à effet de serre agissent sur le climat et sur la possibilité de calculer leur effet relatif comparé à l’influence qu’ont les processus naturels tels les variations d’activité solaire ou les éruptions volcaniques. Des incertitudes se font jour dans les projections relatives à la vitesse et au volume du réchauffement et celles relatives à la détermination de points critiques qui déclencheraient un basculement climatique aux conséquences irréversibles. Tant les alarmistes que les populistes rejettent toute incertitude à ce sujet. Les uns avancent que le pire scénario est scientifiquement établi et donc inévitable tandis que pour les autres il n’y a « pas de problème » ; il n’y a pas d’intervention nécessaire. Chacun des camps fonde son opinion sur la grande confiance qu’il a dans des éléments scientifiques et/ou expérimentaux probants et accuse son contradicteur de manipulation, d’exagération et de « pseudo-science ».

Opter pour l’incertitude

Entre ces positions extrêmes, on en trouve qui admettent un niveau plus grand d’incertitude. Estimer le risque ou tracer le contour des limites critiques (comme la limite des deux degrés) ne sont jamais des opérations purement scientifiques mais ce sont toujours des opérations politiques fortement chargées de valeurs ; elles requièrent de larges débats et de larges marges d’interprétation. Dans une conception post-positiviste, constructiviste du vrai et de la rationalité les faits empiriques ne représentent plus le « socle inébranlable » de la connaissance. Les faits se situent immanquablement dans des cadres normatifs et dans un environnement de théories…et des préjugés qui vont avec. Ceci implique que séparer les faits des valeurs ne se fait pas aussi aisément que des institutions scientifiques comme le GIEC aimeraient le croire. Il y a une autre implication : d’un point de vue épistémologique il est par trop commode d’accuser les climato-sceptiques modérés (autres que populistes) de faire de la « politique sans tenir compte des faits ».

Laisser tomber “la fascination et l’horreur”

Cette incertitude factuelle plus grande rend possible de soumettre le débat sur le climat à la délibération morale. C’est qu’en effet le projet écologiste est dans une large mesure un projet moral, avec, dans le viseur, l’amélioration de la qualité de vie sur terre. Ses thèmes de débats centraux : la durabilité, la capacité de charge possible pour l’environnement, la sensibilité du climat, l’empreinte écologique, le taux de dépassement etc. sont des catégories – simultanément et indissolublement – empirico-théoriques et éthiques. Ainsi le concept de « limite » (comme dans « the Limits to Growth ») est précisément un de ces concepts politico-philosophique de base qui démontre la continuité – et même la confusion – entre les faits et les valeurs. En conséquence, il est l’objet d’une « incessante contestation ». De ce point de vue, les limites écologiques sont tant externes qu’internes : elles sont fixées, non seulement par les conditions bio-physiques, factuelles et objectives, mais également par une attitude morale dans laquelle rentre la modération et l’auto-limitation.

Cet espace éthique doit s’imposer tant à l’égard de ceux qui voudraient laisser les faits (inquiétants) du changement climatique opérer d’eux-même les réactions nécessaires qu’à l’égard de ceux qui, pariant sur la capacité d’adaptation et sur l’omnipotente et salvatrice technologie pour résoudre les difficultés, rejettent tout discours moralisateur visant à modifier les comportements. C’est notre défi que de reformuler l’écologie politique en termes d’incertitude chronique quant à la « sensibilité » du climat sur terre. Une approche éloignée de la « fascination et de l’horreur » apocalyptique, qui ouvre un espace pour les considérations morales et le débat politique, pourra susciter une adhésion plus large aux politiques climatiques préventives que ne le ferait la perspective de « politiques de la peur » des alarmistes. La science n’est pas la vérité établie une fois pour toutes et quand bien même il en serait ainsi il nous faudra toujours rompre des lances pour faire prévaloir notre conception du bien.